Un thriller politique ancré dans l’Histoire

Frédéric Potier signe avec « La taupe de l’Élysée » un roman qui navigue habilement entre les eaux troubles du thriller d’espionnage et les méandres de l’histoire politique française. L’auteur plonge ses lecteurs au cœur de l’été 1954, cette période charnière où Pierre Mendès France tente de redresser une France meurtrie par la défaite de Diên Biên Phu. Dans cette atmosphère étouffante de guerre froide naissante, où chaque ombre peut dissimuler un traître, Potier reconstitue avec minutie un épisode méconnu mais crucial de notre histoire contemporaine.

Le romancier déploie son intrigue autour d’une affaire authentique : les fuites présumées du Comité de défense nationale vers les instances dirigeantes du Parti communiste français. Cette trame véritable devient le terreau fertile d’un récit où se mêlent suspicion, manipulation et raison d’État. L’auteur transforme les archives en matière romanesque, insufflant vie et tension à des documents officiels pour créer un véritable page-turner politique. La mécanique narrative s’articule autour de l’enquête menée par Roger Wybot, patron de la DST, personnage fascinant dont Potier révèle la complexité psychologique.

L’ancrage historique confère au roman une densité particulière, celle d’une époque où la France vacille entre reconstruction et guerre froide. Potier restitue l’atmosphère délétère de ces années 1950, marquées par les rivalités entre services secrets, la paranoia anticommuniste et les luttes intestines au sein de l’appareil d’État. Cette toile de fond historique ne constitue pas un simple décor : elle nourrit l’intrigue, explique les motivations des protagonistes et donne au récit sa crédibilité. L’auteur parvient ainsi à transformer une affaire d’État en véritable roman noir, où la vérité se révèle plus retorse que la fiction.

Le génie de Potier réside dans sa capacité à faire dialoguer histoire et fiction sans jamais sacrifier l’une à l’autre. Il respecte scrupuleusement les faits avérés tout en comblant les zones d’ombre par une imagination maîtrisée. Cette approche confère au récit une authenticité saisissante, où chaque détail semble puisé dans les archives secrètes de la République. Le thriller politique trouve ici ses lettres de noblesse, prouvant qu’il peut égaler en sophistication les plus grands romans d’espionnage tout en offrant une leçon d’histoire vivante.

livres de Frédéric Potier à acheter

L’art du portrait et de la reconstitution historique

Frédéric Potier excelle dans l’art délicat du portrait, sculptant ses personnages avec la précision d’un orfèvre. Son Pierre Mendès France émerge des pages comme un homme d’État authentique, saisi dans ses contradictions et sa grandeur. L’auteur évite l’écueil de l’hagiographie pour révéler un dirigeant complexe, pris entre ses convictions et les impératifs du pouvoir. Cette humanisation des figures historiques traverse l’ensemble du récit, de François Mitterrand, jeune ministre ambitieux aux dents longues, jusqu’à Roger Wybot, patron énigmatique de la DST dont les méthodes oscillent entre brillance et paranoia.

La galerie de personnages secondaires témoigne d’un travail de documentation remarquable. Potier ressuscite un monde peuplé de commissaires véreux, d’indicateurs retors et de hauts fonctionnaires aux loyautés incertaines. Chaque figure, même la plus modeste, possède son épaisseur psychologique et sa vérité humaine. Le commissaire Dides, avec sa brutalité et ses obsessions anticommunistes, ou André Baranès, l’indicateur aux multiples visages, incarnent cette époque trouble où les frontières entre patriotisme et manipulation s’estompent dangereusement.

La reconstitution de l’atmosphère politique de 1954 impressionne par sa justesse. L’auteur recrée avec brio les salons feutrés de Matignon, les couloirs de l’Élysée et les bureaux enfumés de la place Beauvau. Chaque détail matériel, du mobilier aux habitudes vestimentaires, contribue à cette immersion temporelle réussie. Potier maîtrise l’art subtil de glisser l’information historique dans la narration sans jamais interrompre le flux du récit. Les références aux événements contemporains – la chute de Diên Biên Phu, les négociations de Genève – s’intègrent naturellement aux préoccupations des protagonistes.

Cette reconstitution minutieuse révèle un auteur qui a su exploiter intelligemment les sources d’époque. Potier puise dans les archives, les mémoires et les témoignages pour bâtir un univers crédible où fiction et réalité s’entremêlent harmonieusement. Sa prose, nourrie de cette documentation approfondie, gagne en densité sans jamais verser dans l’érudition pesante. L’exercice de style consiste à faire revivre une époque révolue tout en maintenant l’attention du lecteur contemporain, pari largement tenu par l’auteur.

La mécanique du soupçon et de l’enquête

Potier déploie une véritable horlogerie narrative où chaque rouage de l’enquête s’articule avec précision. L’auteur excelle à distiller le doute, transformant chaque ministre en suspect potentiel sous le regard scrutateur de Roger Wybot. Cette progression méthodique, jalonnée de fausses pistes et de révélations partielles, maintient le lecteur dans un état de vigilance constante. La construction en spirale de l’intrigue révèle progressivement les liens entre les protagonistes, tissant une toile d’araignée où personne n’échappe totalement au soupçon.

L’enquête menée par la DST devient le prétexte à une plongée fascinante dans les arcanes du contre-espionnage français. Potier décortique avec minutie les techniques de filature, les écoutes téléphoniques et les interrogatoires, révélant un univers où la technologie balbutiante côtoie encore les méthodes artisanales. Les détails opérationnels – de la pose de micros à l’Élysée aux filatures nocturnes dans Paris – confèrent au récit une authenticité technique remarquable. Cette dimension documentaire enrichit la narration sans jamais l’alourdir, chaque procédure servant l’avancement de l’intrigue.

Le personnage de Wybot incarne parfaitement cette mécanique implacable du soupçon. Potier en fait un enquêteur méthodique mais non dénué d’humanité, capable d’intuitions brillantes comme d’erreurs d’appréciation. Sa quête de la vérité révèle progressivement les failles d’un système où la raison d’État prime sur les considérations morales. L’auteur évite le piège du héros infaillible pour proposer un protagoniste nuancé, reflet des ambiguïtés de son époque et de sa fonction.

La révélation finale, qui dévoile la véritable nature de l’affaire, témoigne d’une construction narrative maîtrisée. Potier ménage ses effets sans verser dans la facilité du coup de théâtre gratuit. La solution de l’énigme éclaire rétrospectivement certains éléments du récit tout en préservant sa cohérence interne. Cette mécanique bien huilée transforme « La taupe de l’Élysée » en un modèle du genre, où l’enquête policière sert de révélateur aux tensions politiques de l’époque.

Les meilleurs livres à acheter

Les rouages du pouvoir sous la IVe République

L’un des mérites les plus évidents de Potier réside dans sa capacité à disséquer l’anatomie complexe du pouvoir sous la IVe République. L’auteur dévoile un système politique fragile, où les gouvernements s’effritent au gré des coalitions mouvantes et des crises coloniales. À travers les échanges entre Mendès France et ses ministres, le romancier expose les contradictions d’un régime pris en étau entre reconstruction et décolonisation. Cette instabilité chronique nourrit les manœuvres souterraines et les tentatives de déstabilisation que décrit le récit.

Les rivalités entre services illustrent parfaitement les dysfonctionnements de cette République vacillante. Potier met en lumière les guerres intestines qui opposent la DST, les Renseignements généraux et la Préfecture de police, chacun défendant son pré carré avec acharnement. Ces conflits de territoire révèlent un État fragmenté où l’efficacité se heurte aux susceptibilités corporatistes. L’épisode de l’altercation place Pigalle entre inspecteurs rivaux cristallise ces tensions, transformant la recherche de la vérité en guerre de tranchées administrative.

Le portrait de François Mitterrand, jeune ministre de l’Intérieur, offre un éclairage saisissant sur les ambitions politiques de l’époque. Potier campe un homme déjà calculateur, tissant ses réseaux avec habileté tout en naviguant dans les eaux troubles de la politique républicaine. L’éviction du préfet Baylot révèle un Mitterrand déterminé à imposer son autorité, préfigurant le futur président qu’il deviendra. Cette dimension prospective, sans jamais verser dans l’anachronisme, enrichit la lecture contemporaine du récit.

L’auteur excelle également à montrer comment les affaires d’État se mêlent aux considérations personnelles et aux calculs partisans. Les pressions exercées sur Mendès France pour maintenir Baylot en poste dévoilent un monde politique où les compromissions et les chantages discrets façonnent les décisions. Cette radiographie impitoyable d’une République en crise résonne avec nos interrogations contemporaines sur les dysfonctionnements démocratiques, conférant au roman une actualité troublante.

Une galerie de personnages authentiques

Le talent de Potier se révèle pleinement dans sa capacité à insuffler vie à des figures historiques tout en préservant leur vérité documentaire. Roger Wybot émerge comme le personnage le plus fascinant du récit, incarnation parfaite du spymaster français de l’époque. L’auteur en fait un homme paradoxal, à la fois méticuleux et superstitieux, dur et mélancolique, capable de consulter son horoscope avant de lancer une opération délicate. Cette humanisation du chef du contre-espionnage évite l’écueil du héros monolithique pour révéler un individu pétri de contradictions, reflet de son époque troublée.

Les personnages secondaires bénéficient d’un traitement tout aussi soigné, chacun portant en lui les stigmates de son temps. Le commissaire Dides incarne l’obsession anticommuniste poussée jusqu’à la caricature, tandis qu’André Baranès, l’indicateur aux multiples facettes, symbolise ces figures troubles qui prospèrent dans les zones grises du pouvoir. Potier évite le manichéisme en dotant même ses antagonistes d’une psychologie crédible. Leurs motivations, si contestables soient-elles, s’enracinent dans une vision du monde cohérente avec l’époque qu’ils traversent.

L’évocation de Françoise Giroud apporte une touche de modernité bienvenue à cette galerie masculine. L’auteur saisit avec justesse cette journaliste d’avant-garde, naviguant avec aisance dans les cercles du pouvoir tout en conservant son indépendance d’esprit. Ses échanges avec Wybot révèlent deux conceptions différentes de l’information et du secret d’État, dialogue fructueux entre la presse naissante et les services spéciaux. Cette présence féminine éclaire d’un jour nouveau les enjeux du récit sans jamais paraître artificielle.

La richesse de cette distribution tient également à la capacité de Potier à croquer des silhouettes en quelques traits efficaces. Du secrétaire général Jean Mons, bureaucrate méticuleux aux méthodes rigides, jusqu’aux huissiers de l’Élysée observant discrètement les allées et venues des puissants, chaque figure trouve sa place dans cette fresque d’époque. L’auteur démontre qu’un roman historique réussi se nourrit autant de ses protagonistes principaux que de la multitude des comparses qui donnent chair à l’époque reconstituée. Cette attention portée aux personnages de second plan témoigne d’un souci du détail qui enrichit considérablement la lecture.

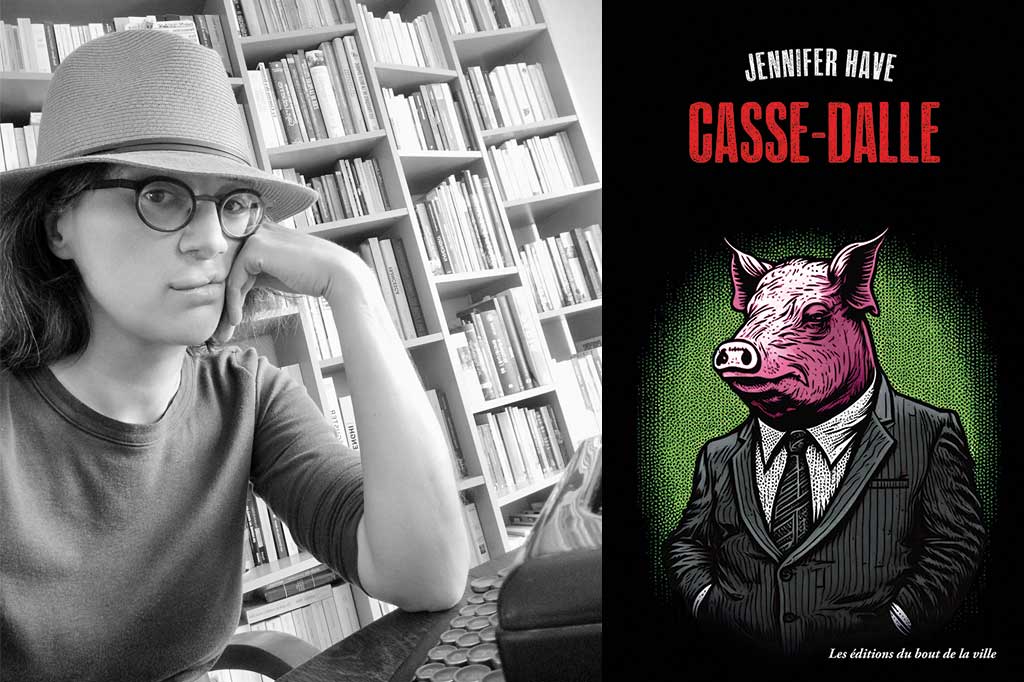

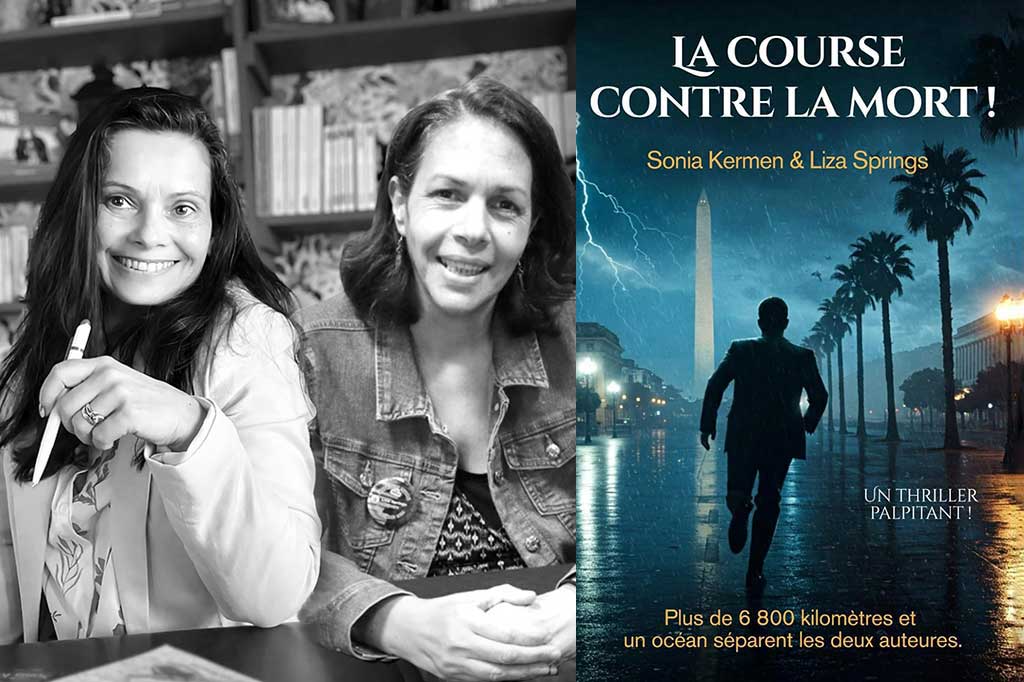

A lire aussi

L’écriture au service de la tension narrative

Potier maîtrise l’art délicat de maintenir le lecteur en haleine sans recourir aux artifices du suspense de bas étage. Sa prose, fluide et précise, épouse parfaitement les méandres de l’enquête policière tout en conservant la sobriété requise par le sujet historique. L’auteur alterne habilement entre séquences d’action – filatures nocturnes, perquisitions, interrogatoires – and moments de réflexion où les protagonistes analysent les indices recueillis. Cette respiration narrative évite l’écueil de l’essoufflement tout en maintenant une tension constante.

Le style de Potier révèle une recherche d’authenticité qui se traduit par l’emploi d’un vocabulaire d’époque soigneusement documenté. Les dialogues sonnent juste, imprégnés des tournures et des références de l’époque sans jamais verser dans l’effet de manche. L’auteur excelle particulièrement dans la retranscription des échanges entre policiers, où l’argot professionnel se mêle aux considérations tactiques. Cette attention à la vraisemblance linguistique renforce l’immersion du lecteur dans l’univers reconstitué.

La construction narrative révèle une architecture savamment orchestrée où chaque chapitre apporte sa pierre à l’édifice. Potier dose avec parcimonie les révélations, ménageant des coups de théâtre qui relancent l’intrigue sans jamais paraître gratuits. L’insertion de documents d’époque – notes de service, rapports de filature, transcriptions d’écoutes – confère au récit une dimension documentaire qui enrichit la fiction. Cette hybridation entre sources authentiques et création littéraire constitue l’une des réussites les plus notables du roman.

L’auteur démontre également sa maîtrise dans le traitement des scènes d’action, qu’il s’agisse des filatures dans Paris ou des interrogatoires rue des Saussaies. Sa plume évite les emphases inutiles pour privilégier l’efficacité descriptive, laissant au lecteur le soin de reconstituer mentalement les situations. Cette économie de moyens, loin d’appauvrir le récit, lui confère une densité particulière où chaque mot porte. Potier prouve ainsi qu’un thriller politique peut allier exigence littéraire et accessibilité, servir l’Histoire sans sacrifier le plaisir de lecture.

Entre fiction et réalité historique

L’exercice périlleux auquel se livre Potier consiste à naviguer entre les écueils de la reconstitution historique fidèle et les exigences de la création romanesque. L’auteur s’appuie sur une affaire authentique – les fuites présumées du Comité de défense nationale de 1954 – pour construire un récit qui respecte scrupuleusement les faits avérés tout en comblant les zones d’ombre par une imagination maîtrisée. Cette approche hybride transforme les archives en matière littéraire sans jamais trahir la vérité historique, prouesse qui témoigne d’un travail de documentation considérable.

La force du roman réside dans sa capacité à révéler les dessous d’une affaire méconnue du grand public tout en offrant les plaisirs du thriller politique. Potier exploite intelligemment les silences de l’Histoire officielle pour y loger sa fiction, respectant les personnages réels dans leur complexité sans les transformer en marionnettes au service de l’intrigue. Cette démarche confère au récit une crédibilité saisissante où le lecteur peine parfois à distinguer ce qui relève du document d’époque de ce qui procède de l’invention romanesque.

L’auteur démontre une maîtrise remarquable dans l’art de faire dialoguer sources d’archives et création littéraire. Les épisodes les plus spectaculaires – perquisitions à l’Élysée, arrestations de commissaires, interrogatoires serrés – s’enracinent dans des faits établis que Potier dramatise sans les dénaturer. Cette alchimie délicate transforme des rapports de police en séquences haletantes, des notes de service en révélateurs de tensions politiques. Le romancier prouve qu’il n’est nul besoin d’inventer l’Histoire pour en faire un récit captivant.

Cette fidélité aux sources historiques ne bride jamais l’imagination de l’auteur, qui parvient à insuffler vie et mouvement à des événements figés dans les archives. Potier enrichit le récit factuel de détails vraisemblables – conversations privées, états d’âme des protagonistes, atmosphères de lieux – qui donnent chair à l’Histoire sans la falsifier. Cette approche respectueuse mais créative ouvre une voie prometteuse pour le roman historique contemporain, démontrant qu’authenticité et plaisir de lecture peuvent parfaitement cohabiter. L’auteur offre ainsi au lecteur le double plaisir de découvrir un pan méconnu de notre histoire tout en savourant les délices d’un thriller parfaitement maîtrisé.

Les meilleurs livres à acheter

Un roman qui éclaire notre époque

Au-delà de sa dimension purement historique, « La taupe de l’Élysée » résonne avec une actualité troublante qui révèle la permanence de certains mécanismes politiques. Les questions soulevées par Potier – manipulation de l’information, rivalités entre services, instrumentalisation du soupçon à des fins partisanes – trouvent un écho particulier dans notre époque saturée de théories conspirationnistes et de fake news. L’auteur démontre avec finesse comment une simple rumeur peut ébranler les fondements d’un gouvernement, préfigurant nos débats contemporains sur la désinformation et ses effets délétères sur la démocratie.

La figure de Roger Wybot, patron omniscient mais fragile de la DST, interroge nos rapports actuels à la surveillance d’État et au secret. Potier dessine un personnage pris entre sa mission de protection nationale et les dérives potentielles du pouvoir de contrôle qu’il exerce. Cette tension éthique, magistralement rendue, évoque nos questionnements contemporains sur l’équilibre entre sécurité collective et libertés individuelles. L’auteur évite soigneusement le piège de l’anachronisme tout en laissant transparaître des problématiques qui transcendent les époques.

Les mécanismes de déstabilisation décrits dans le roman trouvent des correspondances frappantes avec les stratégies d’influence moderne. L’utilisation d’informateurs douteux, la fabrication de fausses preuves, l’exploitation des failles institutionnelles constituent autant de techniques qui n’ont rien perdu de leur actualité. Potier révèle comment l’État profond de l’époque – préfets, commissaires, agents doubles – peut servir des agendas politiques occultes, questionnement qui résonne fortement avec nos interrogations sur l’autonomie des institutions démocratiques.

Cette capacité du roman à éclairer le présent par le prisme du passé constitue sans doute sa réussite la plus accomplie. Potier offre une leçon d’histoire vivante qui dépasse largement le cadre du divertissement littéraire pour proposer une réflexion sur les fragilités démocratiques. Sans jamais forcer les parallèles, l’auteur livre au lecteur contemporain les clés de compréhension d’un monde politique complexe où vérité et mensonge s’entremêlent dangereusement. « La taupe de l’Élysée » s’impose ainsi comme un roman nécessaire, qui nourrit notre compréhension du présent en exhumant les secrets d’un passé pas si lointain.

Mots-clés : Espionnage, IVe République, Thriller politique, Pierre Mendès France, DST, Guerre froide, Roman historique

Extrait Première Page du livre

» Première partie

Taupe n.f. (lat. talpa.) 1. Petit mammifère presque aveugle, qui vit sous terre où il creuse des galeries. 2. Peau, fourrure de cet animal. 3. Engin de génie civil servant à creuser des tunnels. 4. Fam. Espion placé dans un organisme pour y recueillir des renseignements.

1

La taupe

Normandie, le 2 juillet 1954

Depuis plus d’une heure, Christian Fouchet suffoquait à l’arrière de sa berline officielle. Malgré la vitesse et les vitres grandes ouvertes, on dépassait les quarante degrés dans l’habitacle. Une moiteur tropicale tout à fait inhabituelle s’était emparée de la France. On suait de partout. Une étuve. Le conducteur et son passager transpiraient à grosses gouttes dans leurs chemises blanches et costumes sombres. En dépit de la chaleur, ou à cause d’elle, Fouchet tirait frénétiquement sur sa pipe, expirant de longues volutes au parfum âcre et boisé. L’odeur rance du tabac saturait la banquette arrière et imprégnait le cuir des sièges. De temps à autre, il passait un bras vers l’extérieur, tapotait trois fois le fourreau sur la portière et laissait mourir de petites cendres encore incandescentes dans le vent.

Au loin, un amoncellement de nuages noirs annonçait un épisode orageux. Le ministre des Affaires marocaines et tunisiennes avait demandé à son chauffeur de le conduire toutes affaires cessantes auprès du chef du gouvernement, qui profitait d’une studieuse pause dominicale dans sa maison de l’Eure. L’heure était grave. Le silence, lourd et pesant. La cravate de Fouchet, aussi noire que son regard, achevait de convaincre que l’homme à la mine assombrie ne prenait aucun plaisir à cette virée impromptue sur les routes de la campagne normande.

La voiture du ministre s’éloigna du centre-ville de Louviers puis quitta la Nationale 154 pour rejoindre un chemin escarpé, encadré de haies indiquant le hameau des Monts. Lentement, l’automobile progressa sur une petite allée au bout de laquelle se dévoila une vieille maison normande à pans de bois. Cachée au milieu des pommiers et des chênes, cette bâtisse austère de trois étages au toit pentu semblait vouloir se fondre dans le bocage. Aucun faste, aucun signe distinctif. Seul un gendarme en faction au portail d’entrée trahissait la fonction de son illustre occupant, le président du Conseil Pierre Mendès France, en poste depuis quelques jours seulement. Fouchet vida sa pipe à l’extérieur une dernière fois puis la fourra dans sa poche avant de s’extirper du véhicule.

Un militaire se mit au garde-à-vous. La porte s’ouvrit sur le ministre qui balbutia quelques propos convenus, s’excusant de déranger un dimanche à une heure tardive. Il fut immédiatement conduit dans le bureau de Mendès France, une pièce sombre, mal éclairée, au rez-de-chaussée. «

- Titre : La taupe de l’Élysée

- Auteur : Frédéric Potier

- Éditeur : L’Aube noire

- Nationalité : France

- Date de sortie : 2025

Résumé

« Il est des espions dont on ne fait pas des romans. Leur discrétion est absolue. Leur monde, secret, cloisonné, hermétique à tout regard extérieur. Ils agissent sans laisser de trace, ni bagarre, ni violence, ni cadavre (…). Hommes et femmes de l’ombre, ils peuvent agir tout près de nous, jouir de la considération générale, mais agir sans le moindre état d’âme, au service des maîtres qu’ils se sont choisis. »

Juillet 1954. Le gouvernement de Pierre Mendès France fait face à une crise inédite : des informations sensibles auraient fuité du dernier conseil de défense, mettant ainsi en péril l’opération militaire en Indochine et, plus généralement, la sécurité de l’État. Roger Wybot, directeur de la Surveillance du Territoire, est chargé de débusquer la taupe qui se terre à l’Élysée. C’est dans un contexte ultrasensible de paranoïa et de peur face à la montée du communisme que Wybot va traquer ce traître qui, selon certains, pourrait bien être le ministre de l’Intérieur lui-même, un certain François Mitterrand… Cette fiction, inspirée de faits réels, retrace l’histoire d’une affaire qui a secoué et passionné la France des années 1950, et marqué au fer rouge les personnalités qui y ont été mêlées.

Je m’appelle Manuel et je suis passionné par les polars depuis une soixantaine d’années, une passion qui ne montre aucun signe d’essoufflement.