Les Tatras polonaises : un décor de polar singulier

Dès les premières pages de La ferme aux poupées, Wojciech Chmielarz plante son intrigue dans un territoire rarement exploré par le roman noir contemporain : les montagnes des Tatras polonaises. La petite ville fictive de Kretowice, avec ses dix mille habitants coincés entre les sommets enneigés et l’héritage industriel d’anciennes mines d’uranium, devient bien plus qu’un simple décor – elle se transforme en personnage à part entière. Cette géographie singulière, où les sentiers de montagne côtoient les galeries souterraines abandonnées, offre à l’auteur un terrain de jeu idéal pour orchestrer une enquête criminelle qui tire parti de chaque particularité topographique. Les mines désaffectées, vestiges d’une époque révolue où l’on extrayait de l’uranium pour l’Union soviétique, deviennent des cryptes modernes où s’accumulent les secrets les plus sombres.

L’isolement géographique de Kretowice fonctionne comme une chambre d’écho narrative où chaque événement prend une résonance particulière. Dans cette ville où « tout le monde connaît tout le monde », l’arrivée de l’inspecteur Mortka depuis Varsovie crée un contraste saisissant entre la métropole anonyme et cette communauté montagneuse repliée sur elle-même. Chmielarz exploite avec finesse cette configuration spatiale pour tisser une toile d’araignée sociale où les rumeurs circulent plus vite que les voitures de police, où les non-dits pèsent autant que les aveux. Les immeubles gris à deux étages, héritage du communisme, s’accrochent aux pentes comme des témoins muets d’une histoire collective qui refuse de passer.

La nature elle-même participe à l’atmosphère oppressante du récit. Les forêts sombres qui entourent la ville deviennent des espaces d’anxiété où peuvent se dissimuler aussi bien les victimes que les bourreaux. Le contraste entre la beauté sauvage des montagnes – que Mortka contemple régulièrement depuis la fenêtre du commissariat – et la laideur des crimes découverts crée une tension esthétique permanente. Cette dualité entre splendeur naturelle et horreur humaine traverse tout le roman, comme si Chmielarz voulait rappeler que les paysages les plus idylliques peuvent abriter les tragédies les plus noires.

L’auteur ne se contente pas d’utiliser les Tatras comme toile de fond pittoresque ; il en fait un élément structurant de son intrigue. Les conditions climatiques montagnardes, l’humidité des galeries souterraines, le niveau de radiation résiduel dans les anciennes mines – tous ces éléments techniques influencent directement l’enquête, compliquant le travail médico-légal et créant des obstacles narratifs organiques. Cette intégration du décor dans la mécanique même du polar témoigne d’une maîtrise narrative qui dépasse le simple exercice d’ambiance pour atteindre une véritable symbiose entre lieu et récit.

livres de Wojciech Chmielarz à découvrir

L’inspecteur Mortka : portrait d’un enquêteur en exil

Jakub Mortka incarne une figure d’enquêteur profondément humaine, loin des archétypes lisses du polar contemporain. Envoyé à Kretowice dans le cadre du programme « Pont » – officiellement pour un échange d’expériences, officieusement en guise de sanction déguisée –, cet inspecteur de la Criminelle varsovienne traîne avec lui le poids d’une affaire mal résolue et d’un divorce qui continue de le hanter. Chmielarz construit avec minutie un personnage aux multiples strates : père absent qui oublie de dire au revoir à ses fils, policier compétent mais désabusé, homme d’âge mûr confronté à ses propres limites physiques et émotionnelles. Cette complexité psychologique transforme Mortka en miroir de nos propres faillibilités, rendant son parcours d’autant plus captivant qu’il résonne avec des vérités universelles sur l’échec et la rédemption.

L’exil géographique de Mortka fonctionne comme une métaphore de son exil intérieur. Déraciné de son environnement varsovien, privé de ses repères habituels, il erre dans Kretowice comme un fantôme en quête de sens. Ses tentatives avortées de remise en forme – cette course dans la neige qui se termine par un rhume carabiné – ou ses soirées arrosées au pub USA révèlent un homme qui peine à reprendre le contrôle de sa vie. L’auteur excelle dans la description de ces moments de vulnérabilité quotidienne : les pizzas réchauffées au micro-ondes, les nuits passées tout habillé sur le lit, les gueules de bois qui brouillent les matinées. Ces détails prosaïques ancrent le personnage dans une réalité tangible qui le distingue des super-flics omniscients du genre.

La relation ambiguë que Mortka entretient avec son métier constitue l’un des axes les plus riches du roman. Tiraillé entre son expertise professionnelle – qui lui permet de diriger efficacement l’enquête malgré son statut de consultant – et son désir latent de tout abandonner, il incarne la crise existentielle du policier moderne. Sa capacité à regarder les cadavres avec détachement professionnel contraste brutalement avec sa peur viscérale des hôpitaux et des malades, révélant les fissures d’une armure psychologique construite au fil des années. Cette dichotomie entre force apparente et fragilité intérieure donne au personnage une épaisseur rare dans le polar européen.

L’isolement de Mortka à Kretowice agit comme un révélateur de ses qualités professionnelles autant que de ses démons personnels. Confronté à une équipe locale aux compétences limitées, il doit naviguer entre diplomatie et efficacité, évitant de froisser les susceptibilités tout en poussant l’enquête dans la bonne direction. Cette position d’étranger-expert lui confère une lucidité particulière sur les dynamiques sociales de la petite ville, mais l’empêche aussi de s’y intégrer pleinement. Chmielarz utilise cette distance pour créer un regard à la fois impliqué et détaché, permettant au lecteur d’appréhender Kretowice à travers les yeux d’un observateur qui découvre progressivement les strates cachées de cette communauté apparemment tranquille.

La construction du suspense : disparitions et découvertes macabres

Chmielarz déploie une architecture narrative savamment calculée où les disparitions s’enchaînent selon une logique implacable qui maintient le lecteur en haleine. La disparition de Marta Gawrys sert de déclencheur immédiat à l’action, mais l’auteur ne se contente pas de cette amorce classique. Il superpose rapidement l’affaire d’Adela Siwak, la petite Tzigane volatilisée trois mois plus tôt, créant ainsi un effet de profondeur temporelle qui suggère l’existence d’un schéma criminel plus vaste. Cette stratification des mystères permet à l’écrivain de jouer sur plusieurs registres émotionnels simultanément : l’urgence de retrouver Marta vivante et la sourde inquiétude liée à la disparition non élucidée d’Adela. Le rythme s’accélère progressivement, passant d’une enquête de routine à la révélation d’horreurs insoupçonnées.

La découverte des cadavres dans la mine abandonnée constitue un tournant magistral dans la construction du suspense. Chmielarz orchestre cette séquence avec une maîtrise remarquable du crescendo horrifique : d’abord la descente claustrophobe de Mortka dans les galeries inondées, puis la découverte de Marta vivante mais traumatisée, et enfin la vision cauchemardesque des corps mutilés entassés comme des poupées brisées. L’auteur dose habilement les révélations, alternant moments de soulagement – Marta est sauve – et plongées dans l’abîme – les quatre cadavres saponifiés aux organes découpés. Cette oscillation entre espoir et horreur crée une tension narrative qui refuse de relâcher son emprise sur le lecteur.

L’utilisation du faux coupable avec le personnage de Bratkowski témoigne d’une compréhension fine des mécanismes du polar moderne. Ce pédophile mythomane qui s’accuse de crimes qu’il n’a pas commis introduit une dimension psychologique troublante qui dépasse le simple artifice de l’intrigue. Sa confession détaillée, son besoin maladif d’être incarcéré pour échapper à ses pulsions, et finalement son assassinat brutal créent une ligne narrative secondaire qui enrichit considérablement la texture du récit. Chmielarz évite ainsi l’écueil de la résolution trop rapide tout en explorant les zones grises de la culpabilité et du désir d’autopunition.

La gestion de l’information constitue l’une des forces majeures du roman. L’auteur distille les indices avec parcimonie, créant des fausses pistes crédibles – comme la suspicion qui pèse sur la communauté tzigane – tout en semant les véritables éléments de résolution. La révélation par la petite Marta de la présence d’un homme dans la mine, qu’elle identifie comme tsigane, relance l’enquête dans une direction qui semble évidente mais qui pourrait bien être trompeuse. Cette capacité à maintenir l’ambiguïté jusqu’aux dernières pages, sans pour autant frustrer le lecteur par des retournements artificiels, démontre une maîtrise consommée de l’art du suspense policier.

Les meilleurs polars à dévorer chez amazon

Des visages dans l’ombre de Kretowice

Au-delà de Mortka, Chmielarz peuple son roman d’une constellation de personnages secondaires qui respirent l’authenticité. L’inspecteur Bogusław Lupa incarne parfaitement le flic local compétent mais usé, ancien du Bureau des enquêtes reconverti dans la tranquillité provinciale qui se révèle illusoire. Sa colère face aux injustices subies par la communauté tzigane, son attachement viscéral à résoudre la disparition d’Adela Siwak, ses accès de fatigue qui trahissent le poids des années – tous ces éléments composent un portrait nuancé d’un homme pris entre professionnalisme et désillusion. Les collègues Rosecki, Wajtola et Borkowski forment un trio représentatif de la police de province : entre routine bureaucratique et préjugés latents, ils naviguent dans leur quotidien avec une médiocrité qui n’exclut pas l’humanité.

La famille Gawrys cristallise les tensions sociales et familiales de la Pologne contemporaine. Joanna, la mère épuisée entre travail et maison, oscillant entre négligence et inquiétude maternelle, échappe aux clichés de la mère éplorée. Son mari, avachi devant la télévision, incarne une certaine masculinité polonaise en déshérence, tandis que le fils Janek révèle la cruauté ordinaire de l’adolescence. Cette famille dysfonctionnelle mais pas exceptionnelle ancre le récit dans une réalité sociale palpable. Katarzyna Kowal, la Rom qui a fui sa communauté pour devenir institutrice, apporte une perspective unique sur les fractures ethniques de Kretowice, incarnant à elle seule les possibilités et les limites de l’intégration.

Les personnages féminins gravitant autour de Mortka méritent une attention particulière. Alicja, la voisine infirmière, dépasse le rôle convenu de l’intérêt amoureux potentiel pour devenir une présence bienveillante mais complexe, avec ses propres deuils et ses enfants méfiants. Renata, la victime de viol qui refuse de parler, concentre en elle toute la violence sourde qui gangrène la petite ville. Même Ola, l’ex-épouse de Mortka, présente par ses appels téléphoniques hargneux, contribue à densifier le portrait psychologique du protagoniste. Ces femmes ne sont pas de simples faire-valoir mais des personnages à part entière, avec leurs motivations propres et leurs zones d’ombre.

La mystérieuse Olga, qui rôde autour de l’enquête avec ses questions insistantes et son passé énigmatique, introduit un élément d’incertitude qui enrichit la texture narrative. Le portier Zbyszek et sa chienne malade, le pathologiste Olszewski avec ses manières brusques, le procureur Zagajewski transpirant dans son costume trop chaud – chaque personnage, même fugace, apporte sa pierre à l’édifice. Cette attention aux détails humains, cette capacité à donner vie même aux silhouettes les plus périphériques, transforme Kretowice en microcosme vivant où chaque habitant porte en lui une histoire qui pourrait être racontée.

Entre intuition et technologie : la double enquête de Chmielarz

Chmielarz tisse habilement une enquête qui navigue entre les méthodes policières traditionnelles et les approches contemporaines, reflétant les tensions d’une Pologne en mutation. L’arrivée de Mortka à Kretowice symbolise cette collision entre deux mondes : d’un côté, les techniques modernes venues de Varsovie – l’utilisation de Skype pour consulter une profileuse, la création de versions de contrôle pour piéger d’éventuels mythomanes –, de l’autre, le travail de terrain à l’ancienne mené par des policiers locaux qui connaissent chaque recoin de leur territoire. Cette dualité méthodologique enrichit considérablement la dynamique de l’enquête, créant des frictions productives entre approches divergentes mais complémentaires.

La réalité matérielle du commissariat de Kretowice, installé dans une villa d’avant-guerre aux installations électriques hasardeuses, devient une métaphore éloquente des contraintes qui pèsent sur l’enquête. Les policiers doivent composer avec des moyens limités – pas assez d’appareils photo, absence de générateur pour éclairer la mine –, transformant chaque avancée en petit miracle d’ingéniosité. L’auteur évite l’écueil de la technologie salvatrice pour ancrer son récit dans une réalité où les empreintes digitales sont inutilisables à cause de la saponification des corps et où les résultats toxicologiques sont faussés par les radiations résiduelles. Cette approche réaliste des limites de la science médico-légale renforce paradoxalement la tension narrative.

Le traitement de l’information constitue un axe particulièrement réussi du roman. La gestion des rumeurs qui enflent dans la petite ville, la nécessité de créer des fausses pistes pour identifier les véritables témoins, l’exploitation des réseaux sociaux informels – tous ces éléments dessinent une enquête qui doit autant à l’intelligence sociale qu’aux procédures officielles. La décision de garder l’affaire à Kretowice plutôt que de la transférer à Jelenia Góra introduit une dimension politique qui complique encore la résolution du crime. Les policiers doivent non seulement trouver le coupable mais aussi prouver leur utilité institutionnelle, transformant l’enquête en enjeu de survie professionnelle.

L’interrogatoire de la petite Marta illustre parfaitement cette approche nuancée du travail policier. La scène, menée avec délicatesse par Lupa pendant que Mortka observe, révèle les défis spécifiques du témoignage enfantin dans un contexte traumatique. La présence obstinée de la mère, les jouets miteux censés créer une atmosphère rassurante, la difficulté d’obtenir des informations fiables d’une enfant terrorisée – tous ces détails construisent une séquence d’un réalisme saisissant. La révélation finale de Marta, identifiant l’homme dans la mine comme un Tsigane, ouvre des pistes troublantes qui questionnent les préjugés ambiants autant qu’elles orientent l’enquête.

Les meilleurs polars à dévorer chez amazon

Les tensions sociales comme toile de fond

Chmielarz excelle dans sa capacité à tisser les tensions ethniques entre Polonais et Roms dans la trame même de son intrigue criminelle. Le quartier surnommé « Harlem » par les habitants locaux devient le symbole spatial de cette ségrégation qui structure silencieusement la vie de Kretowice. L’auteur évite le piège du manichéisme en montrant comment les préjugés circulent dans les deux sens : si les Polonais voient dans la communauté tzigane une source de désordre et de criminalité, les Roms considèrent tout contact avec la police comme une souillure selon leur code du romanipen. Cette incompréhension mutuelle crée un terreau fertile pour les soupçons et les accusations hâtives, comme l’illustre la réaction immédiate de Borkowski qui voit dans les Tsiganes les coupables évidents des meurtres.

Le personnage de Katarzyna Kowal incarne brillamment les déchirures identitaires qui traversent cette société fracturée. Ni tout à fait rom ni complètement gadjo, elle occupe cet espace liminal inconfortable des transfuges culturels. Son parcours – de l’enlèvement évité à treize ans jusqu’au diplôme d’institutrice – révèle les violences structurelles qui pèsent sur les femmes roms tout en soulignant les possibilités d’émancipation individuelle. La disparition non élucidée d’Adela Siwak prend dans ce contexte une dimension tragique supplémentaire : victime potentielle d’un tueur en série, elle reste avant tout invisible aux yeux d’une société qui refuse de s’intéresser au sort d’une petite Tsigane.

L’évocation du passé minier de Kretowice ajoute une strate temporelle à ces tensions contemporaines. Les anciennes mines d’uranium, exploitées sous supervision soviétique, rappellent une époque où la ville connaissait une prospérité relative malgré les dangers sanitaires ignorés. La transformation de ces galeries radioactives en tombeaux pour les victimes du tueur crée une métaphore puissante : les crimes d’aujourd’hui s’enracinent littéralement dans les vestiges toxiques du passé communiste. Cette stratification historique enrichit considérablement la portée sociale du roman, suggérant que les violences actuelles ne peuvent se comprendre sans examiner les traumatismes collectifs non résolus.

La crainte du déclassement économique plane sur l’ensemble du récit comme une menace sourde. Le commissaire Zajda lutte désespérément pour sauver son commissariat des coupes budgétaires, transformant la résolution de l’affaire en question de survie institutionnelle. Les « Germains » – ces travailleurs polonais qui reviennent d’Allemagne pour les week-ends – incarnent une forme d’exil économique qui vide progressivement la ville de ses forces vives. Dans ce contexte de déclin démographique et économique, la découverte des cadavres apparaît presque comme une aubaine macabre, susceptible d’attirer l’attention des médias et de justifier le maintien des effectifs policiers. Cette ironie grinçante souligne la précarité généralisée qui caractérise la Pologne périphérique post-transition.

Le style Chmielarz : entre réalisme et atmosphère oppressante

L’écriture de Chmielarz se distingue par une prose directe et sans fioritures qui paradoxalement génère une atmosphère d’une densité remarquable. Les descriptions minutieuses du quotidien sordide – l’odeur de bouillon de poule dans les cages d’escalier, les pizzas caoutchouteuses du micro-ondes, les vêtements qui sèchent entre les arbres – construisent un réalisme presque documentaire qui ancre fermement le récit dans la réalité polonaise contemporaine. Cette accumulation de détails prosaïques crée un effet de vérité troublant qui rend d’autant plus saisissantes les irruptions de l’horreur. L’auteur maîtrise l’art du contraste entre banalité quotidienne et violence extrême, utilisant la première comme amplificateur émotionnel de la seconde.

La construction des dialogues révèle une oreille particulièrement fine pour les registres de langue et les dynamiques conversationnelles. Les échanges entre policiers alternent vulgarité professionnelle et tentatives maladroites de diplomatie, créant une authenticité qui dépasse la simple vraisemblance. Les interrogatoires, en particulier, démontrent une compréhension subtile des jeux de pouvoir linguistiques : la manipulation psychologique de Bratkowski par Mortka, les silences obstinés de Renata, les chuchotements terrifiés de la petite Marta. Chaque personnage possède sa propre voix, ses tics de langage, ses stratégies d’évitement ou de confrontation verbale.

L’utilisation de l’espace et de la lumière participe puissamment à l’atmosphère oppressante du roman. Les scènes dans la mine abandonnée exploitent magistralement la claustrophobie et l’obscurité, transformant la descente de Mortka en véritable catabase moderne. Le contraste entre la luminosité excessive de la salle d’autopsie – ces néons qui créent l’illusion d’être « entré dans un nuage lacté » – et les ténèbres souterraines où pourrissent les cadavres illustre la capacité de l’auteur à utiliser les ambiances lumineuses comme vecteurs émotionnels. Cette attention aux qualités sensorielles de l’espace transforme chaque lieu en extension psychologique des événements qui s’y déroulent.

La gestion du temps narratif mérite également l’attention. Chmielarz alterne avec habileté les séquences tendues où chaque minute compte et les moments de stagnation où les personnages ruminent leurs échecs. Les ellipses sont utilisées avec parcimonie mais efficacité, créant des béances temporelles qui renforcent le sentiment d’impuissance face à des crimes dont certains remontent à plusieurs années. Cette élasticité temporelle, combinée à la précision chirurgicale des scènes d’action, crée un rythme narratif hypnotique qui maintient le lecteur dans un état de tension permanente sans jamais verser dans la surenchère gratuite.

Les meilleurs polars à dévorer chez amazon

Les fractures de la Pologne post-communiste dans La ferme aux poupées

La ferme aux poupées s’inscrit dans la lignée du polar européen contemporain tout en apportant une coloration spécifiquement polonaise qui enrichit le genre. Chmielarz parvient à transcender les codes du roman policier traditionnel en intégrant des problématiques sociales et historiques propres à la Pologne post-communiste. La figure de l’enquêteur en disgrâce exilé en province pourrait sembler convenue, mais elle prend ici une résonance particulière dans le contexte d’un pays où les fractures entre centre et périphérie, entre modernité varsovienne et traditions montagnardes, structurent profondément l’identité nationale. Cette dimension sociologique transforme l’enquête criminelle en exploration des zones d’ombre d’une société en mutation.

L’originalité du roman tient également à sa capacité à éviter les pièges du polar ethnographique tout en offrant une immersion authentique dans la réalité polonaise. Les références au programme « Pont », les tensions entre communautés, l’héritage toxique des mines d’uranium soviétiques – tous ces éléments spécifiques enrichissent la narration sans jamais l’alourdir d’explications didactiques. Le lecteur découvre organiquement les particularités de Kretowice à travers le regard de Mortka, créant une double découverte qui dynamise la lecture. Cette approche permet à Chmielarz de proposer un roman accessible au lecteur international tout en conservant une forte identité culturelle.

Le traitement de la violence et de ses représentations marque une évolution intéressante dans le polar contemporain. Les mutilations infligées aux victimes, décrites avec une précision clinique mais sans complaisance voyeuriste, interrogent les limites de la représentation de l’horreur dans le roman noir. L’auteur parvient à créer des images d’une force troublante – ces corps saponifiés entassés comme des poupées brisées – sans verser dans le gore gratuit. Cette maîtrise de la suggestion horrifique, combinée à l’exploration psychologique des personnages confrontés à l’indicible, place le roman dans la tradition du polar psychologique tout en renouvelant ses codes esthétiques.

La ferme aux poupées démontre la vitalité du polar polonais et sa capacité à dialoguer avec les grandes traditions du genre tout en affirmant sa singularité. Le roman de Chmielarz prouve qu’il est possible de construire une intrigue criminelle captivante tout en offrant une réflexion nuancée sur les fractures d’une société contemporaine. Entre héritage du passé communiste et défis de la modernité européenne, entre enquête policière classique et exploration des marges sociales, l’œuvre trouve un équilibre qui la distingue dans le paysage saturé du polar européen. Si certains éléments peuvent paraître familiers aux amateurs du genre, leur orchestration et leur ancrage dans la réalité spécifique des Tatras polonaises créent une expérience de lecture qui mérite l’attention des amateurs de littérature noire exigeante.

Mots-clés : Polar polonais, Roman noir, Enquête criminelle, Tatras, Tensions ethniques, Thriller psychologique, Littérature européenne

Extrait Première Page du livre

» Prologue

La veste en jean de marque allemande, idéale pour une virée printanière en montagne, était d’outsourcing chinois, arrivée en Pologne dans un conteneur de vêtements usagés. Elle était maintenant portée par une fillette de onze ans aux cheveux blonds partagés en deux tresses. Une fillette aux grands yeux bleus qui la faisaient ressembler à un personnage de manga. Et plus particulièrement à l’héroïne d’un de ces dessins animés polissons qu’aimait tant regarder ce monsieur en 4 x 4 BMW quand il se pensait seul, certain que personne n’irait le déranger.

Le monsieur bien prit une gorgée de Red Bull qu’il avala avant de sentir aussitôt sa bouche se dessécher d’excitation, son pénis durcir, poussant contre la braguette de son pantalon trop serré.

La fillette assise au bord de la route gribouillait le sol avec un bâton en s’essuyant le nez de la manche de sa veste. Elle semblait pleurnicher, ce qui ne rendait la scène que plus troublante.

S’était-elle perdue ? Quelqu’un viendrait-il la chercher ? Papa, maman, un grand frère ? Peut-être l’avait-on abandonnée parce qu’elle n’avait pas été sage et la surveillait-on maintenant discrètement, caché derrière les arbres ?

Le monsieur reposa la canette dans le porte-bouteilles dédié accroché à la portière de la voiture, veillant à ne pas en renverser une goutte sur le siège. Il se pencha légèrement en avant pour examiner les environs. Seul un couple de touristes était redescendu, une bonne dizaine de minutes auparavant. Il était encore tôt, et l’absence de passage paraissait naturelle, malgré le beau temps. La dernière maison du bourg se trouvait vingt mètres plus loin, ses fenêtres masquées par une haie vive. «

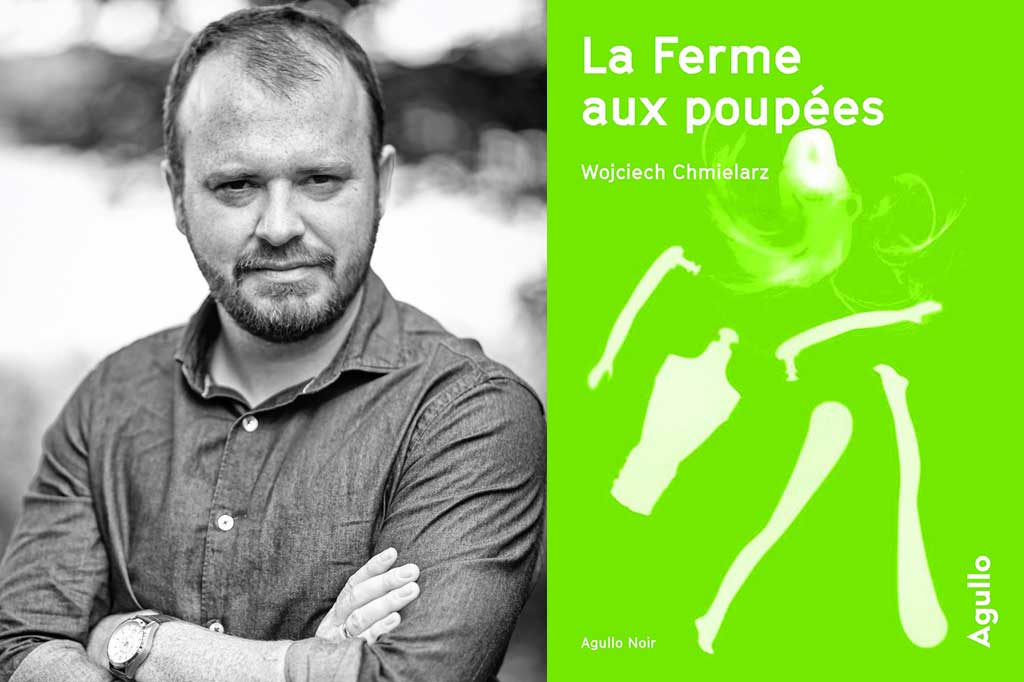

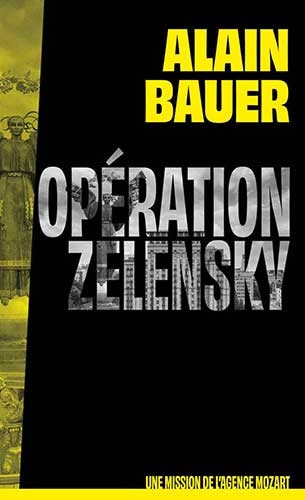

- Titre : La ferme aux poupées

- Titre original : Farma Lalek

- Auteur : Wojciech Chmielarz

- Éditeur : Agullo Éditions

- Traduction : Erik Veaux

- Nationalité : Pologne

- Date de sortie en France : 2018

- Date de sortie en Pologne : 2013

Résumé

L’inspecteur Mortka, dit le Kub, a été envoyé à Krotowice, petite ville perdue dans les montagnes. Officiellement, il est là pour un échange de compétences avec la police locale. Officieusement, il y est pour se mettre au vert après une sale affaire. S’il pense être tranquille et avoir le temps de réfléchir à l’état de sa vie personnelle, il se trompe lourdement.Quand Marta, onze ans, disparaît, un pédophile est rapidement arrêté, qui reconnaît le viol et le meurtre de la petite.

Mais l’enquête est loin d’être terminée : les vieilles mines d’uranium du coin cachent bien des secrets… et peut-être quelques cadavres.

Il faudra tout le flair du Kub pour traquer des trafiquants dont la cruauté dépasse l’entendement.

Toutes les chroniques de livres de Wojciech Chmielarz

Je m’appelle Manuel et je suis passionné par les polars depuis une soixantaine d’années, une passion qui ne montre aucun signe d’essoufflement.