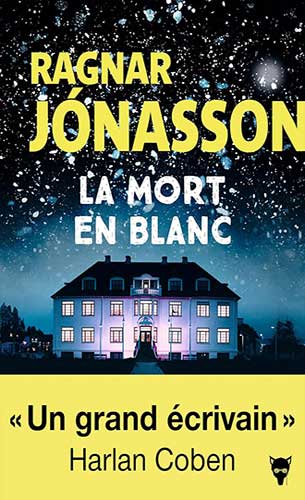

Un héritage nordique : Ragnar Jónasson et la tradition du polar islandais

L’Islande contemporaine occupe une place singulière dans l’univers du roman policier européen, territoire où la glace et le feu façonnent autant les paysages que les consciences. Ragnar Jónasson s’inscrit dans cette lignée d’auteurs nordiques qui ont transformé les codes du genre, héritier d’une tradition initiée par des maîtres comme Arnaldur Indriðason. Avec La Mort en blanc, l’écrivain islandais déploie un savoir-faire qui puise ses racines dans l’âge d’or du polar anglo-saxon tout en s’ancrant résolument dans la spécificité culturelle de son île natale. Cette double appartenance confère à son écriture une densité particulière, où résonnent les échos d’Agatha Christie et d’Ellery Queen autant que les voix ancestrales de la saga islandaise.

L’auteur maîtrise l’art délicat de la transposition culturelle, transportant les mécanismes narratifs du roman à énigme traditionnel vers les fjords du Nord. Sa formation de traducteur transparaît dans cette capacité à faire dialoguer les influences : La Mort en blanc révèle un écrivain nourri de lectures anglo-saxonnes, comme en témoignent les références littéraires qui parsèment le texte. Cette érudition ne verse jamais dans l’ostentation mais enrichit la texture narrative d’une dimension métatextuelle subtile. Les personnages eux-mêmes sont lecteurs de polars, créant des jeux de miroir entre fiction et réalité qui enrichissent l’expérience de lecture.

Le génie de Jónasson réside dans sa capacité à conjuguer l’héritage du roman à énigme classique avec les préoccupations contemporaines du thriller psychologique. Il emprunte au premier sa rigueur constructive et son goût pour les révélations graduelles, tout en intégrant la complexité psychologique et sociale qui caractérise le polar nordique moderne. Cette synthèse s’avère particulièrement efficace dans le traitement du temps narratif, où passé et présent s’entrelacent selon une chorégraphie maîtrisée. L’auteur évite ainsi l’écueil du pastiche tout en rendant hommage à ses influences.

La spécificité islandaise s’exprime moins dans l’exotisme de façade que dans une approche authentique de la société insulaire. Jónasson saisit avec justesse les dynamiques sociales d’une communauté restreinte où chaque secret résonne avec une ampleur particulière. Son écriture capte l’essence d’un pays où la modernité côtoie encore les traditions ancestrales, où les nouvelles technologies n’effacent jamais complètement la mémoire collective. Cette tension entre archaïsme et contemporanéité nourrit la dimension tragique de son œuvre, conférant aux drames individuels une résonance universelle qui dépasse les frontières géographiques.

le livre de Ragnar Jónasson à acheter

Structure narrative et temporalités croisées : l’art de la construction temporelle

Dans La Mort en blanc, Ragnar Jónasson orchestre une architecture narrative complexe qui fait dialoguer trois époques distinctes avec une précision d’horloger. L’année 2012 sert de fil conducteur principal, suivant Helgi dans ses recherches universitaires, tandis que les événements de 1983 se déploient par fragments révélateurs, complétés par des incursions ponctuelles dans les années 1950. Cette stratification temporelle ne relève pas du simple procédé technique mais constitue le cœur même de la mécanique narrative. L’auteur évite l’écueil de la confusion chronologique en ancrant chaque période dans des voix distinctes, créant un effet de polyphonie contrôlée où chaque époque conserve sa couleur propre.

L’alternance entre passé et présent génère une tension dramatique soutenue, chaque révélation du passé éclairant d’un jour nouveau les événements contemporains. Jónasson maîtrise l’art du dosage informatif, distillant les indices avec une parcimonie calculée qui maintient l’attention du lecteur en éveil constant. Les chapitres consacrés à 1983 fonctionnent comme des flashbacks cinématographiques, révélant progressivement les zones d’ombre de l’enquête originelle. Cette construction en miroir permet d’explorer les répercussions à long terme des traumatismes non résolus, thème central qui transcende le simple cadre de l’intrigue policière.

La perspective multiple enrichit considérablement la profondeur psychologique du récit. Chaque personnage apporte sa vision des événements, créant un kaléidoscope de vérités subjectives qui complexifie la quête de la vérité absolue. Tinna, Broddi, Elísabet ou encore Hulda deviennent tour à tour narrateurs de leur propre histoire, permettant au lecteur d’appréhender la richesse des motivations humaines. Cette polyphonie narrative évite l’omniscience traditionnelle du polar classique pour privilégier une approche plus nuancée, où la vérité émerge de la confrontation des points de vue plutôt que de l’enquête linéaire d’un détective solitaire.

L’entrelacement des temporalités révèle une maîtrise technique certaine, même si quelques transitions mériteraient davantage de fluidité. Jónasson parvient néanmoins à maintenir la cohérence de son édifice narratif complexe, créant des échos subtils entre les époques qui renforcent l’impression d’un destin inexorable. Les personnages de 2012 portent en eux les stigmates de 1983, illustrant avec justesse la persistance des traumatismes collectifs. Cette architecture temporelle ambitieuse témoigne d’une volonté créatrice affirmée, même si elle exige du lecteur une attention soutenue pour démêler les fils de cette trame sophistiquée.

Du fjord au sanatorium : topographie d’un mystère nordique

Le territoire islandais transcende dans La Mort en blanc son simple statut de décor pour devenir un acteur à part entière du drame qui se joue. Ragnar Jónasson dessine avec précision les contours d’Akureyri et de sa région, cette « capitale du Nord » où se concentrent les enjeux du récit. Les descriptions géographiques ne versent jamais dans le pittoresque touristique mais s’ancrent dans une réalité tangible : le fjord Eyjafjördur, les montagnes enneigées, la vallée de Vadlaheidi deviennent les témoins silencieux des drames humains. L’auteur évite l’écueil de l’exotisme facile pour privilégier une géographie intime, celle des trajets quotidiens, des distances mesurées en temps de voiture sous la pluie, des bâtiments familiers qui portent la mémoire collective.

L’ancien sanatorium occupe une place centrale dans cette cartographie symbolique, incarnation architecturale du poids de l’histoire sur le présent. Jónasson exploite habilement la dimension métaphorique de ce lieu chargé de mémoire, ancien théâtre de la lutte contre la tuberculose devenu cadre d’un tout autre type de maladie sociale. Les bâtiments blancs isolés sur leur colline évoquent un passé révolu mais persistant, où résonnent encore les échos de souffrances anciennes. Cette stratification historique confère au lieu une épaisseur dramatique remarquable, transformant l’espace en palimpseste où se superposent les époques et leurs tragédies respectives.

L’évocation du climat islandais dépasse la simple notation météorologique pour devenir un élément dramaturgique à part entière. Les descriptions de la pluie, du froid, de l’obscurité hivernale créent une atmosphère oppressante qui épouse parfaitement les tourments psychologiques des personnages. Jónasson saisit avec justesse cette spécificité nordique où la lumière rare devient précieuse, où les éléments naturels façonnent les comportements humains. Les intérieurs douillets contrastent avec l’hostilité extérieure, créant des espaces de refuge qui n’en paraissent que plus fragiles face aux menaces qui s’immiscent.

La dimension sociale de l’Islande contemporaine transparaît dans l’évocation des mutations du pays, entre tradition et modernité. L’auteur capte les transformations d’une société insulaire confrontée à la mondialisation, où Reykjavík attire les jeunes générations tandis que les régions périphériques luttent pour maintenir leur vitalité. Cette tension géographique et générationnelle enrichit la toile de fond sociologique sans jamais verser dans la démonstration. Jónasson parvient ainsi à ancrer son intrigue dans une réalité islandaise authentique tout en préservant la dimension universelle des passions humaines qui animent son récit.

Les meilleurs livres à acheter

Galerie de portraits : personnages complexes et motivations humaines

Ragnar Jónasson déploie dans La Mort en blanc une galerie de personnages dont la richesse psychologique constitue l’un des atouts majeurs du roman. Helgi Reykdal, le criminologue amateur devenu enquêteur malgré lui, incarne cette génération d’Islandais tiraillés entre l’attrait de l’étranger et l’ancrage natal. Sa relation tumultueuse avec Bergthóra révèle un homme en quête d’équilibre, cherchant refuge dans les romans policiers de son enfance face aux incertitudes du présent. L’auteur évite le piège du héros parfait en dotant Helgi de failles humaines crédibles : ses hésitations professionnelles, ses difficultés conjugales, sa tendance à l’obsession créent un protagoniste authentique, loin des archétypes du genre.

La construction des personnages féminins témoigne d’une attention particulière aux nuances psychologiques. Tinna émerge progressivement comme une figure complexe, oscillant entre vulnérabilité apparente et détermination cachée. Son évolution entre 1983 et 2012 révèle les stratégies d’adaptation développées face aux traumatismes, tandis que sa relation avec Sverrir interroge les dynamiques de pouvoir au sein du couple. Hulda, l’inspectrice expérimentée reléguée au second plan, incarne avec justesse les frustrations professionnelles d’une femme dans un milieu masculin. Ces portraits féminins échappent aux stéréotypes pour révéler des individualités marquées par leurs expériences singulières.

Les figures masculines secondaires bénéficient d’un traitement également nuancé. Broddi, le gardien marginalisé, pourrait aisément verser dans la caricature du bouc émissaire, mais Jónasson lui confère une dignité troublante qui complexifie la perception du lecteur. Thorri, le médecin ambitieux, révèle progressivement les failles de sa respectabilité sociale. Ces personnages secondaires ne servent pas uniquement de faire-valoir à l’intrigue principale mais portent chacun leur part de mystère et d’humanité. L’auteur réussit à donner corps à des individualités distinctes sans tomber dans l’accumulation gratuite de protagonistes.

Certains personnages auraient mérité un développement plus approfondi, particulièrement dans leurs motivations profondes qui demeurent parfois esquissées. Néanmoins, l’ensemble forme une constellation humaine cohérente où chaque voix contribue à la polyphonie narrative. Jónasson démontre sa capacité à saisir les ressorts psychologiques qui animent ses créatures de papier, créant des êtres de chair et de sang dont les contradictions et les zones d’ombre reflètent la complexité de l’âme humaine. Cette galerie de portraits constitue le véritable cœur battant du roman, transformant l’enquête criminelle en exploration des méandres de la condition humaine.

Le poids du passé : trauma collectif et secrets enfouis

La tuberculose hante La Mort en blanc bien au-delà de sa dimension historique, devenant métaphore d’une contamination morale qui traverse les générations. Jónasson exploite avec finesse la mémoire collective islandaise, où la « peste blanche » a marqué durablement les consciences nationales. L’ancien sanatorium d’Akureyri porte en ses murs la trace de ces souffrances anciennes, créant un parallèle saisissant entre la maladie physique d’hier et la corruption psychologique d’aujourd’hui. Cette stratification temporelle révèle comment les lieux conservent l’empreinte des drames passés, transformant l’architecture en témoin silencieux des tragédies humaines.

L’auteur développe une réflexion subtile sur la transmission intergénérationnelle des traumatismes. Les événements de 1983 continuent d’irriguer les existences de 2012, démontrant l’impossibilité d’échapper totalement aux fantômes du passé. Helgi découvre progressivement que son enquête universitaire réveille des blessures mal cicatrisées, révélant la fragilité des équilibres construits sur le silence. Jónasson saisit avec justesse cette dynamique où les secrets enfouis exercent une pression souterraine sur les générations suivantes, créant des zones d’instabilité qui menacent à tout moment d’exploser au grand jour.

La culpabilité collective irrigue les relations entre les personnages, créant un réseau complexe de complicités tacites et de non-dits. Chaque protagoniste porte sa part de responsabilité dans la perpétuation du mensonge, illustrant comment une communauté peut s’organiser autour du déni pour préserver une paix sociale fragile. L’enquête de Helgi agit comme un révélateur chimique, faisant apparaître les failles cachées d’un édifice social apparemment solide. Cette dimension sociologique enrichit considérablement la portée du roman, dépassant le simple cadre du divertissement policier pour interroger les mécanismes de la mémoire collective.

Le traitement de ces thématiques lourdes évite généralement l’écueil du pathos, même si certains passages auraient gagné en subtilité. Jónasson parvient à maintenir un équilibre délicat entre gravité du propos et efficacité narrative, sans tomber dans la complaisance ou la facilité émotionnelle. La résonance contemporaine de ces questionnements sur la vérité historique et la responsabilité collective confère au roman une dimension intemporelle qui transcende son cadre géographique spécifique. Cette exploration des blessures non guéries constitue l’une des réussites majeures de l’œuvre, révélant un auteur conscient des enjeux sociétaux que porte la littérature policière.

Les meilleurs livres à acheter

Mécanismes du suspense : tension narrative et révélations progressives

Ragnar Jónasson déploie dans La Mort en blanc une mécanique du suspense qui emprunte autant aux codes du roman à énigme classique qu’aux techniques du thriller psychologique contemporain. L’auteur maîtrise l’art du dévoilement progressif, distillant les informations selon un rythme calculé qui maintient l’attention sans jamais frustrer outre mesure. Les chapitres alternent entre moments de révélation et phases de questionnement, créant une respiration narrative qui évite l’essoufflement. Cette construction en accordéon génère une tension cumulative où chaque élément nouveau réinterprète les données précédentes, obligeant le lecteur à réajuster constamment ses hypothèses.

La double temporalité renforce considérablement l’efficacité dramatique de l’ensemble. Les événements de 1983 fonctionnent comme une bombe à retardement dont les effets se propagent jusqu’en 2012, créant un suspense à long terme qui transcende les péripéties ponctuelles. Jónasson exploite habilement les ellipses narratives, laissant planer des zones d’ombre qui alimentent l’inquiétude du lecteur. Les personnages eux-mêmes deviennent porteurs de mystère, leurs réticences et leurs silences tissant un réseau de non-dits qui épaissit l’atmosphère de menace latente. Cette approche psychologique du suspense privilégie l’angoisse sourde à l’action spectaculaire.

L’enquête menée par Helgi génère une tension particulière en inversant les codes traditionnels du genre. Plutôt que de révéler progressivement la vérité, ses investigations semblent multiplier les zones d’ombre, confrontant le lecteur à l’incertitude croissante du protagoniste. Cette stratégie narrative crée un malaise productif, où l’accumulation des indices ne clarifie pas nécessairement la situation mais révèle sa complexité insoupçonnée. Les fausses pistes ne relèvent pas du procédé artificiel mais émergent naturellement des contradictions humaines, conférant au mystère une crédibilité psychologique appréciable.

Certaines transitions entre les chapitres manquent parfois de fluidité, créant des ruptures de rythme qui affaiblissent momentanément la tension. Néanmoins, Jónasson parvient globalement à maintenir un équilibre délicat entre révélation et mystère, évitant les facilités du coup de théâtre gratuit tout en ménageant les attentes du lecteur. L’architecture du suspense révèle un savoir-faire technique certain, même si elle n’atteint pas toujours la perfection mécanique des maîtres du genre. Cette construction dramatique solide sert efficacement les ambitions littéraires de l’auteur, transformant l’enquête criminelle en exploration des méandres de la condition humaine.

Thématiques universelles : culpabilité, rédemption et vérité

La culpabilité irrigue La Mort en blanc sous ses multiples formes, individuelle et collective, révélée et dissimulée. Jónasson explore avec nuance les mécanismes psychologiques qui poussent les individus à porter le poids de fautes réelles ou supposées, transformant l’existence en expiation perpétuelle. Broddi incarne cette figure du bouc émissaire social, marqué à vie par une accusation injuste qui détermine son destin. L’auteur évite la simplification manichéenne en révélant comment chaque personnage porte sa part d’ombre, créant un réseau complexe de responsabilités partagées. Cette approche nuancée de la culpabilité dépasse le cadre strictement criminel pour interroger les fondements moraux de la communauté.

L’obsession de la vérité traverse l’œuvre comme une quête à la fois nécessaire et destructrice. Helgi incarne cette soif de révélation qui caractérise l’enquêteur moderne, mais Jónasson questionne les motivations profondes de cette recherche compulsive. La vérité apparaît moins comme une libération que comme une force potentiellement dévastatrice, capable de détruire les équilibres précaires construits sur le mensonge. Cette ambivalence confère au roman une profondeur philosophique appréciable, transformant l’enquête policière en méditation sur les limites de la connaissance et les dangers de la révélation.

Le thème de la rédemption traverse le récit de manière plus subtile, questionnant la possibilité d’échapper aux déterminismes du passé. Certains personnages semblent condamnés à répéter les schémas destructeurs, tandis que d’autres tentent de construire une existence nouvelle sur les ruines de leurs erreurs. Jónasson ne propose pas de réponse définitive à cette interrogation existentielle, préférant laisser le lecteur face aux contradictions de la condition humaine. Cette retenue narrative évite l’écueil du message édifiant tout en préservant la dimension cathartique de l’expérience littéraire.

L’universalité de ces questionnements transcende le cadre géographique spécifique de l’Islande pour toucher aux préoccupations humaines fondamentales. Jónasson parvient à ancrer solidement son propos dans une réalité locale tout en déployant des thématiques qui résonnent bien au-delà des frontières nordiques. Cette capacité à conjuguer spécificité culturelle et portée universelle constitue l’une des réussites majeures de l’œuvre, même si certains développements thématiques auraient mérité davantage d’approfondissement. Le roman révèle ainsi un auteur conscient des enjeux existentiels que peut porter la littérature policière lorsqu’elle dépasse ses ambitions purement divertissantes.

Les meilleurs livres à acheter

Une œuvre dans son contexte : place et portée littéraire

La Mort en blanc s’inscrit dans le paysage contemporain du polar nordique avec une ambition qui dépasse le simple divertissement de genre. Ragnar Jónasson confirme sa capacité à renouveler les codes du roman policier islandais, se démarquant de ses prédécesseurs par une approche moins sombre que celle d’Arnaldur Indriðason tout en conservant la profondeur psychologique qui caractérise l’école nordique. L’œuvre témoigne d’une maturité narrative certaine, révélant un auteur qui maîtrise désormais pleinement son art après plusieurs romans d’apprentissage. Cette évolution stylistique positionne Jónasson parmi les voix significatives du polar européen contemporain, sans toutefois révolutionner les codes établis du genre.

L’influence de la littérature anglo-saxonne transparaît dans la construction narrative et les références intertextuelles, créant un pont culturel entre traditions littéraires. Cette hybridation enrichit la palette expressive de l’auteur tout en préservant l’ancrage islandais spécifique. Jónasson démontre sa capacité à digérer ses influences pour créer une voix personnelle, même si celle-ci demeure encore en formation. Le roman révèle un écrivain conscient de son héritage littéraire, capable de dialoguer avec les maîtres du genre sans tomber dans l’imitation servile. Cette approche synthétique confère à l’œuvre une richesse textuelle appréciable.

La dimension métafictionnelle du récit, où les personnages sont eux-mêmes lecteurs de romans policiers, révèle une réflexion sur les mécanismes du genre qui élève le propos au-delà du simple divertissement. Jónasson interroge subtilement les rapports entre fiction et réalité, entre enquête littéraire et investigation criminelle. Cette mise en abyme témoigne d’une ambition littéraire qui distingue l’œuvre de la production de masse, même si elle n’atteint pas toujours la sophistication des grands modèles du genre. L’auteur révèle une conscience aiguë des enjeux esthétiques et sociologiques portés par la littérature policière contemporaine.

La Mort en blanc confirme l’émergence d’une voix singulière dans le paysage du polar européen, sans prétendre révolutionner le genre. L’œuvre s’impose par sa construction narrative maîtrisée et sa capacité à conjuguer intrigue criminelle et questionnements existentiels. Jónasson démontre qu’il est possible de renouveler les codes du roman policier nordique sans renier ses fondamentaux, créant une œuvre accessible qui ne sacrifie pas sa profondeur. Cette synthèse réussie entre exigence littéraire et efficacité narrative positionne le roman comme une contribution notable à la littérature criminelle contemporaine, promettant des développements futurs intéressants de la part de son auteur.

Mots-clés : Polar nordique, Islande, Temporalités croisées, Sanatorium, Secrets enfouis, Culpabilité collective, Suspense psychologique

Extrait Première Page du livre

» 2012

Helgi

Le silence désespéré fut brisé.

Quelqu’un venait de frapper fermement à la porte, sans doute après avoir essayé plusieurs fois la sonnette, qui ne fonctionnait pas.

Helgi se leva.

Il s’était installé dans le canapé avec un roman policier, espérant que s’évader dans un monde de fiction l’aiderait à calmer ses nerfs avant de dormir. Mais il n’aurait décidément pas la paix.

Bergthóra et lui louaient un appartement au sous-sol d’une vieille maison tout près du quartier de Laugardalur, à Reykjavík. Le propriétaire habitant à l’étranger, l’ensemble de la maison était en location, et un couple avec deux enfants occupait le logement du dessus.

Helgi ne les appréciait guère. Ils avaient tendance à se montrer impolis et intrusifs, comme si leurs droits l’emportaient sur les siens parce qu’ils vivaient dans l’appartement le plus grand. Autant dire que la communication entre le sous-sol et l’étage supérieur, glaciale, se limitait au strict nécessaire.

Helgi craignait que son voisin se trouve derrière la porte, encore à mettre son nez dans ses affaires. Mais une autre possibilité – plus inquiétante – était à envisager.

Il se dirigea d’un pas réticent vers l’entrée. Son salon douillet était tapissé de bibliothèques accueillant une énorme collection de livres – les siens – au milieu desquels se nichait un confortable fauteuil. Un imposant canapé faisait face à la télévision. Quelques bougies parfumées étaient dispersées sur la table basse, mais Helgi ne les avait pas allumées. Pas cette fois. En revanche, il avait mis un disque – un vrai vinyle – sur la platine neuve branchée à son home cinéma, dont il se servait surtout pour écouter de vieux albums de jazz hérités de son père. «

- Titre : La Mort en blanc

- Titre original : Hvítidauði

- Auteur : Ragnar Jónasson

- Éditeur : Éditions de La Martinière

- Traduction : Jean-Christophe Salaün

- Nationalité : Islande

- Date de sortie en France : 2024

- Date de sortie en Islande : 2019

Page officielle : ragnar-jonasson.squarespace.com

Résumé

Après La Mort en blanc, le second roman de la « Trilogie blanche » de Ragnar Jónasson. L’auteur aux 5M d’ex vendus dans le monde.

Un soir d’hiver, Elín S. Jónsdóttir, la romancière de polars la plus célèbre d’Islande, disparaît sans laisser de trace. Elle menait pourtant une vie paisible, en apparence du moins. Or voilà plus d’une semaine que personne ne l’a vue. Aucun signe de lutte. Aucun indice. S’agit-il d’un départ volontaire ou d’un crime soigneusement dissimulé ?

Chargé de l’enquête, Helgi Reykdal, jeune inspecteur passionné de littérature, doit plonger dans l’univers de l’autrice pour résoudre le mystère. Ses romans, son passé, ses proches – un éditeur, un comptable, un juge à la retraite – deviennent les pièces d’un puzzle complexe. Et derrière l’image lisse de la romancière se dessine bientôt une autre histoire, plus tumultueuse.

Tandis que les médias se déchaînent, Helgi se voit rattraper par sa propre histoire, alors qu’une ancienne compagne ressurgit dans sa vie…

Le maître du polar islandais, Ragnar Jónasson, est devenu l’un des romanciers internationaux les plus reconnus. Et c’est en France, un pays qu’il aime profondément, qu’il remporte le plus grand succès : 2 millions de livres vendus. Il est l’auteur de la série mettant en scène l’enquêteur Ari Thór (dont le roman-phénomène Snjór) et de la trilogie à succès « La Dame de Reykjavík » (adaptée en série TV par CBS). Grand lecteur d’Agatha Christie, il a aussi traduit la plupart de ses romans en islandais. En 2023, il publie Reykjavík, un roman écrit à quatre mains avec Katrín Jakobsdóttir, Première ministre islandaise alors en exercice. Après La Mort en blanc, Un calme blanc est une nouvelle enquête de la « trilogie blanche », qui met en scène l’inspecteur Helgi Reykdal.

D’autres chroniques de livres de Ragnar Jónasson

Je m’appelle Manuel et je suis passionné par les polars depuis une soixantaine d’années, une passion qui ne montre aucun signe d’essoufflement.