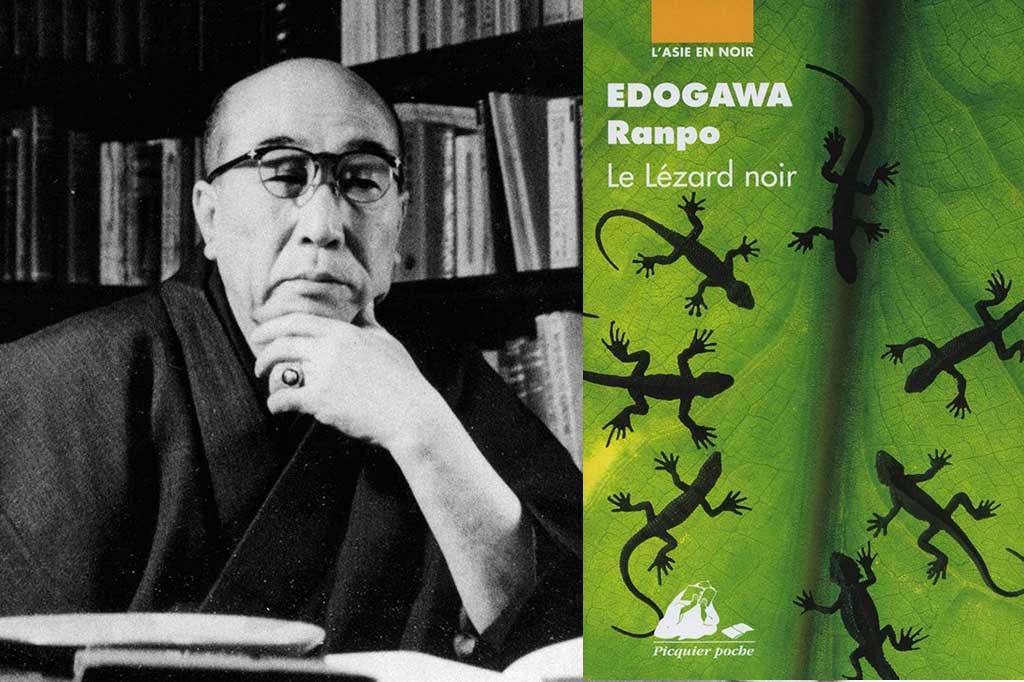

Edogawa Ranpo et l’âge d’or du roman policier japonais

Dans le paysage littéraire japonais des années 1920, une révolution silencieuse s’opère dans les pages des magazines populaires. Edogawa Ranpo, de son vrai nom Hirai Tarō, forge un pseudonyme en hommage à Edgar Allan Poe et devient l’architecte d’un genre nouveau pour l’archipel : le roman policier moderne. Avec « Le Lézard noir », publié en 1929, l’auteur confirme sa position de maître incontesté du mystère à la japonaise, tissant une intrigue où se mêlent tradition nippone et codes occidentaux du crime fiction. Cette œuvre s’inscrit dans une période féconde où Ranpo explore les méandres de la psyché criminelle avec une audace qui tranche avec la littérature de son époque.

L’émergence de Ranpo coïncide avec l’ère Taishō et les premières années de l’ère Shōwa, une période d’ouverture culturelle où le Japon absorbe et transforme les influences étrangères. Le roman policier occidental, notamment les œuvres de Conan Doyle et de Maurice Leblanc, trouve un écho particulier dans une société en mutation qui découvre les plaisirs de la modernité urbaine. Ranpo saisit cette opportunité pour créer un style distinctement japonais du genre, intégrant les codes du honkaku (école orthodoxe) tout en y insufflant une dimension psychologique et esthétique qui lui est propre.

« Le Lézard noir » illustre parfaitement cette synthèse créatrice où Ranpo parvient à concilier l’héritage du roman à énigmes avec une sensibilité japonaise. L’auteur puise dans l’imaginaire collectif de son pays, exploitant les angoisses de la modernisation tout en conservant certains archétypes culturels. Cette alchimie particulière fait de Ranpo un pionnier qui ouvre la voie à toute une génération d’auteurs japonais du genre policier, établissant les fondements d’une tradition littéraire qui perdure encore aujourd’hui.

L’influence de cette période dorée du roman policier japonais dépasse largement les frontières de l’archipel. Ranpo, par ses innovations narratives et son approche psychologique du crime, contribue à enrichir le patrimoine mondial du genre. « Le Lézard noir » demeure un témoignage précieux de cette époque créatrice où un auteur visionnaire réussit à adapter un genre littéraire étranger aux spécificités de sa culture, créant une œuvre qui dialogue autant avec Poe qu’avec l’âme japonaise.

livres d’Edogawa Ranpo à acheter

L’art du déguisement et de la métamorphose

Au cœur du « Lézard noir » se déploie un ballet fascinant de transformations où l’identité devient une matière malléable entre les mains expertes des protagonistes. Ranpo orchestre avec virtuosité un jeu de masques où chaque personnage semble posséder plusieurs visages, révélant une maîtrise consommée de l’art du travestissement. Le personnage éponyme excelle particulièrement dans ces métamorphoses instantanées, passant de la séductrice en robe noire au dandy élégant en quelques minutes seulement, démontrant une capacité caméléonesque qui défie les lois de la vraisemblance tout en servant brillamment l’intrigue.

Cette thématique du déguisement transcende le simple artifice narratif pour devenir un véritable leitmotiv philosophique. Ranpo explore à travers ces transformations la question de l’authenticité de l’être dans une société moderne où les apparences règnent en maîtres. L’auteur semble suggérer que l’identité elle-même n’est qu’une construction sociale, un costume que l’on peut endosser ou délaisser selon les circonstances. Cette vision trouve un écho particulièrement troublant dans l’épisode où une jeune femme innocente se retrouve malgré elle actrice d’une substitution d’identité, illustrant la fragilité des frontières entre l’authentique et l’artificiel.

L’habilité technique de Ranpo se manifeste également dans sa capacité à maintenir la cohérence narrative malgré la multiplicité des transformations. Chaque déguisement est minutieusement décrit, depuis les détails vestimentaires jusqu’aux modifications de démarche et de voix, créant une chorégraphie précise qui rend crédibles ces changements d’apparence. L’écrivain puise dans la tradition théâtrale japonaise, notamment le kabuki et ses techniques de transformation scénique, pour donner une dimension culturelle authentique à ces métamorphoses qui auraient pu paraître purement fantaisistes.

Cette exploration du travestissement révèle également une compréhension subtile des mécanismes psychologiques qui régissent les relations humaines. Ranpo démontre comment nos perceptions peuvent être manipulées par de simples modifications d’apparence, questionnant notre capacité à véritablement connaître autrui. Le déguisement devient ainsi un miroir tendu à la société, révélant nos préjugés et nos automatismes de perception, transformant « Le Lézard noir » en une réflexion plus profonde sur la nature même de l’identité et de la reconnaissance sociale.

Une architecture narrative maîtrisée

La construction du « Lézard noir » révèle une ingénierie narrative d’une remarquable sophistication, où chaque élément s’emboîte avec la précision d’un mécanisme d’horlogerie. Ranpo déploie son récit selon une progression savamment calculée, alternant entre moments de tension extrême et respirations stratégiques qui permettent au lecteur d’assimiler la complexité des événements. L’ouverture dans l’atmosphère nocturne d’un night-club plante immédiatement un décor propice au mystère, tandis que l’introduction spectaculaire du personnage principal via sa danse provocante établit d’emblée les codes esthétiques et thématiques de l’œuvre.

L’auteur maîtrise particulièrement l’art du retournement de situation, ponctuant son récit de révélations qui bouleversent la compréhension du lecteur sans jamais sombrer dans l’arbitraire. La séquence de l’enlèvement de Sanae illustre parfaitement cette technique : ce qui semble d’abord être un échec cuisant pour le détective Akechi se transforme progressivement en démonstration de sa perspicacité, révélant la subtilité avec laquelle Ranpo distille l’information. Cette gestion de la révélation témoigne d’une compréhension fine des attentes du lecteur de romans policiers, jouant habilement sur les codes du genre tout en les renouvelant.

Le rythme narratif s’adapte remarquablement aux exigences dramatiques de chaque séquence, ralentissant lors des phases d’analyse et de déduction pour s’accélérer durant les scènes d’action. L’épisode de la « chaise humaine » constitue un tour de force technique où Ranpo parvient à maintenir le suspense tout en préparant méthodiquement sa résolution, démontrant sa capacité à orchestrer simultanément plusieurs niveaux de lecture. Cette alternance entre contemplation et action confère au récit une dynamique qui évite l’écueil de la monotonie souvent reprochée aux romans à énigmes.

Cependant, cette architecture complexe présente parfois quelques aspérités, notamment dans certaines transitions entre chapitres qui peuvent paraître légèrement abruptes. L’enchevêtrement des intrigues secondaires, bien que globalement maîtrisé, nécessite une attention soutenue de la part du lecteur pour saisir toutes les subtilités de la construction. Malgré ces légers déséquilibres, l’ensemble révèle une maturité narrative qui place Ranpo parmi les techniciens les plus accomplis de son époque, capable de concilier innovation formelle et efficacité dramatique dans un équilibre délicat mais réussi.

Les meilleurs livres à acheter

Le Lézard noir : portrait d’une criminelle fascinante

Dans la galerie des criminelles de fiction, le personnage du Lézard noir occupe une place singulière par sa complexité psychologique et son magnétisme troublant. Ranpo forge une antagoniste qui transcende les archétypes convenus de la femme fatale pour créer une figure d’une ambiguïté fascinante, oscillant entre séduction et cruauté avec une aisance déconcertante. Son introduction lors de la danse des bijoux révèle immédiatement sa nature paradoxale : exhibitionniste assumée mais calculatrice méthodique, elle incarne une modernité transgressive qui défie les normes sociales de son époque. Le tatouage du lézard noir qui orne son bras devient bien plus qu’un simple ornement corporel ; il symbolise cette capacité reptilienne à muer, à s’adapter, à survivre dans tous les environnements.

La psychologie du personnage se dévoile progressivement à travers ses interactions avec ses complices et ses adversaires, révélant une intelligence stratégique doublée d’une soif de défi intellectuel. Son attitude envers Akechi Kogorô illustre parfaitement cette dimension : plutôt que de chercher simplement à l’éviter, elle semble prendre un plaisir pervers à mesurer ses forces contre ce détective renommé. Cette recherche du combat à armes égales confère au personnage une noblesse paradoxale qui le distingue du criminel vulgaire motivé par le seul appât du gain. Ranpo construit ainsi une antagoniste qui fonctionne comme un miroir déformant du héros, possédant les mêmes qualités intellectuelles mais les employant à des fins opposées.

L’auteur enrichit son personnage d’une dimension sociale particulièrement révélatrice de l’époque. Le Lézard noir évolue avec une aisance remarquable dans différents milieux sociaux, maîtrisant aussi bien les codes de la bourgeoisie que ceux du monde interlope. Cette polyvalence sociale reflète les mutations de la société japonaise des années 1920, où les hiérarchies traditionnelles se fissurent sous l’impact de la modernisation. Le personnage incarne ainsi une forme de liberté féminine transgressive qui fascine autant qu’elle inquiète, défiant les conventions par son autonomie et son refus de tout assujettissement.

Néanmoins, Ranpo évite l’écueil de l’idéalisation en dotant son personnage de failles qui l’humanisent sans pour autant l’affaiblir. Son orgueil et sa tendance à la théâtralité constituent des vulnérabilités que l’auteur exploite habilement pour maintenir l’équilibre dramatique. Le Lézard noir demeure ainsi crédible dans ses excès mêmes, incarnant une forme de criminalité esthétisée qui trouve ses racines dans la tradition littéraire décadente tout en conservant une modernité saisissante. Cette synthèse réussie entre psychologie fouillée et fonction narrative fait de ce personnage l’une des créations les plus mémorables de Ranpo.

Akechi Kogorô face à son plus grand défi

Le détective Akechi Kogorô, figure emblématique de l’univers de Ranpo, trouve dans « Le Lézard noir » un adversaire à sa mesure qui ébranle ses certitudes méthodologiques et révèle ses vulnérabilités humaines. Habitué aux criminels guidés par des mobiles conventionnels, Akechi se heurte ici à une intelligence qui opère selon des codes esthétiques et psychologiques qui dépassent sa compréhension rationnelle habituelle. L’épisode de l’hôtel, où il se retrouve bernée par un stratagème d’une simplicité déconcertante, marque un tournant dans sa carrière fictionnelle : pour la première fois, sa confiance en ses capacités déductives vacille face à un esprit criminel qui semble anticiper ses moindres réactions.

Cette confrontation révèle une dimension plus profonde du personnage d’Akechi, que Ranpo enrichit d’une humanité touchante sans pour autant le diminuer. L’orgueil professionnel du détective, mis à mal par ses échecs successifs, génère une tension psychologique qui transcende le simple duel intellectuel pour devenir un véritable combat personnel. L’auteur explore avec finesse cette blessure narcissique, montrant comment un professionnel accompli peut être déstabilisé par un adversaire qui refuse de jouer selon les règles établies. Cette vulnérabilité confère au personnage une épaisseur psychologique qui évite l’écueil du héros infaillible.

L’évolution tactique d’Akechi tout au long du récit témoigne de sa capacité d’adaptation face à une criminalité innovante. Contraint d’abandonner ses méthodes habituelles, il développe une approche plus intuitive qui le rapproche paradoxalement de son adversaire. Cette transformation méthodologique s’accompagne d’une compréhension progressive de la mentalité du Lézard noir, révélant chez le détective une faculté d’empathie criminologique remarquable. Ranpo orchestre ainsi un apprentissage mutuel où chasseur et proie s’influencent réciproquement, créant une dynamique narrative d’une richesse particulière.

L’issue de ce duel intellectuel, sans dévoiler les détails de l’intrigue, révèle la maturité narrative de Ranpo dans sa gestion de l’équilibre entre les forces en présence. Akechi sort transformé de cette épreuve, non seulement dans ses méthodes professionnelles mais aussi dans sa perception de la nature humaine. Cette évolution du personnage contribue à faire du « Lézard noir » bien plus qu’un simple roman à énigmes : une exploration des limites de la rationalité face aux arcanes de la psyché criminelle, où la victoire finale importe moins que la compréhension mutuelle des adversaires.

A lire aussi

L’influence du roman occidental dans l’écriture de Ranpo

L’empreinte de la littérature policière occidentale sur « Le Lézard noir » se manifeste dès les premières pages, révélant l’érudition de Ranpo et sa capacité à transmuter ses influences en une œuvre profondément originale. L’atmosphère nocturne du night-club d’ouverture évoque immédiatement l’univers des romans noirs américains naissants, tandis que la sophistication des stratagèmes criminels rappelle les intrigues les plus complexes de Maurice Leblanc. Ranpo ne se contente pas d’emprunter ces codes narratifs : il les réinterprète à travers le prisme de la sensibilité japonaise, créant une synthèse culturelle d’une remarquable cohérence. Cette alchimie entre Orient et Occident confère au récit une dimension cosmopolite qui transcende les frontières géographiques du genre.

La structure même du roman témoigne d’une assimilation créative des techniques narratives européennes, particulièrement dans l’art de la révélation progressive chère à Conan Doyle. Cependant, Ranpo y insuffle une esthétique du mystère spécifiquement nippone, où l’importance accordée aux apparences et aux transformations puise dans la tradition théâtrale locale. L’épisode de la « chaise humaine » illustre parfaitement cette fusion : l’ingéniosité du stratagème évoque les tours de force techniques d’un Gaston Leroux, mais son exécution baroque et sa dimension spectaculaire s’enracinent dans l’imaginaire japonais du déguisement et de la métamorphose.

Cette influence occidentale se manifeste également dans la psychologie des personnages, notamment dans la construction du duel intellectuel entre Akechi et le Lézard noir. Ranpo emprunte à la tradition du gentleman cambrioleur français tout en y ajoutant une complexité psychologique qui doit autant à Dostoïevski qu’à Poe. Cette hybridation culturelle enrichit considérablement la texture narrative, offrant aux lecteurs japonais une familiarité rassurante avec des codes occidentaux tout en préservant une identité culturelle distinctive.

Néanmoins, cette synthèse présente parfois quelques dissonances, notamment dans certains passages où l’influence occidentale semble momentanément prendre le pas sur la sensibilité japonaise. Quelques situations frôlent l’invraisemblance par excès de sophistication, révélant les limites de l’exercice d’adaptation culturelle. Malgré ces légers déséquilibres, l’ensemble témoigne d’une maturité littéraire remarquable, faisant de Ranpo un passeur culturel exceptionnel qui enrichit le patrimoine mondial du roman policier tout en affirmant la spécificité de l’approche japonaise du genre.

Symbolisme et esthétique de la transgression

Dans « Le Lézard noir », Ranpo déploie un réseau symbolique d’une richesse saisissante où chaque élément narratif résonne d’échos métaphoriques qui transcendent la simple intrigue policière. Le tatouage éponyme qui orne le bras de l’héroïne criminelle fonctionne comme un emblème de métamorphose perpétuelle, évoquant cette capacité reptilienne à changer de peau selon les nécessités. Cette image du lézard, créature à sang froid capable de sacrifier une partie de son corps pour survivre, cristallise parfaitement la nature adaptable et impitoyable du personnage principal. Ranpo exploite cette symbolique animale pour explorer les zones d’ombre de l’âme humaine, suggérant que la civilisation n’est qu’un vernis fragile recouvrant des instincts primitifs.

L’esthétique de la transgression se manifeste également à travers la récurrence des espaces liminaires où évoluent les personnages : night-clubs, hôtels de luxe, morgues universitaires constituent autant de lieux de passage où les identités se dissolvent et se recomposent. Ces environnements hybrides reflètent l’état d’une société japonaise en mutation, oscillant entre tradition et modernité, ordre et chaos. La danse des bijoux qui ouvre le roman établit immédiatement cette esthétique de l’exhibition transgressive, où le corps féminin devient simultanément objet d’art et instrument de subversion. Ranpo construit ainsi une géographie symbolique où chaque lieu participe à la construction du sens général de l’œuvre.

La mise en scène de la mort occupe une place particulière dans cette économie symbolique, notamment à travers l’épisode de la morgue universitaire qui transforme l’horreur en spectacle macabre. L’auteur joue habilement sur l’ambiguïté entre fascination et répulsion, créant une esthétique du trouble qui caractérise l’ensemble du récit. Cette théâtralisation de la transgression révèle l’influence de l’art décadent européen tout en conservant une spécificité culturelle japonaise dans son traitement de la beauté morbide. Les transformations corporelles, qu’elles soient cosmétiques ou cadavériques, deviennent autant de variations sur le thème de l’identité fluctuante.

Cependant, cette profusion symbolique peut parfois créer une surcharge sémantique qui nuit à la fluidité narrative, certains passages frôlant l’hermétisme par excès d’allusions. L’équilibre entre efficacité policière et recherche esthétique demeure délicat, et Ranpo ne parvient pas toujours à maintenir cette tension créatrice avec une égale réussite. Malgré ces quelques passages où l’ambition symbolique peut paraître légèrement forcée, l’ensemble révèle une vision artistique cohérente qui élève le genre policier vers des sommets esthétiques rarement atteints, faisant du « Lézard noir » une œuvre qui interroge autant qu’elle divertit.

Offrez-vous la meilleure liseuse dès maintenant !

Un classique du genre policier japonais

Près d’un siècle après sa publication, « Le Lézard noir » continue d’exercer une influence déterminante sur l’évolution du roman policier japonais, établissant des codes narratifs et esthétiques qui résonnent encore dans les œuvres contemporaines. Cette pérennité témoigne de la capacité visionnaire de Ranpo à créer une œuvre qui transcende son époque pour toucher aux archétypes universels du genre. Les innovations techniques introduites dans ce récit, notamment l’art du déguisement poussé à ses limites et la psychologie complexe des criminels, ont inspiré des générations d’auteurs japonais qui y puisent encore aujourd’hui des éléments de construction narrative. Cette filiation créatrice fait du « Lézard noir » bien plus qu’un simple jalon historique : un véritable laboratoire d’expérimentation littéraire.

L’œuvre se distingue également par sa capacité à synthétiser les influences occidentales tout en affirmant une identité culturelle spécifiquement japonaise, créant un modèle d’adaptation qui servira de référence pour l’ensemble de la production policière nippone. Ranpo réussit le tour de force de domestiquer les codes du roman à énigmes européen sans jamais renier les spécificités esthétiques de sa culture d’origine. Cette alchimie entre tradition et modernité confère au récit une dimension fondatrice qui explique sa place centrale dans le canon littéraire japonais. Les auteurs ultérieurs, de Seishi Yokomizo à Keigo Higashino, puiseront dans cette matrice créatrice pour développer leurs propres variations sur les thèmes ranpoesques.

La richesse thématique du « Lézard noir » contribue également à sa dimension classique, abordant des questions intemporelles sur l’identité, la modernité et les rapports entre ordre social et transgression individuelle. Ces préoccupations philosophiques élèvent l’œuvre au-delà du simple divertissement pour en faire une réflexion sur la condition humaine dans la société moderne. L’exploration des zones d’ombre de la psyché, menée avec une subtilité remarquable, annonce les développements futurs du genre vers une psychologie criminelle de plus en plus sophistiquée.

Néanmoins, certains aspects du récit peuvent paraître datés au lecteur contemporain, notamment dans le traitement de quelques personnages secondaires ou dans certaines situations qui reflètent les mentalités de l’époque. Ces éléments n’entament pas la valeur intrinsèque de l’œuvre mais rappellent qu’aucun classique n’échappe totalement aux contingences historiques de sa création. Malgré ces inévitables marques temporelles, « Le Lézard noir » demeure une lecture essentielle pour comprendre l’évolution du roman policier japonais et continue d’offrir aux lecteurs d’aujourd’hui un plaisir de lecture intact, témoignant de cette alchimie mystérieuse qui transforme une œuvre de circonstance en monument littéraire durable.

Mots-clés : Edogawa Ranpo, Roman policier japonais, Déguisement, Akechi Kogorô, Criminalité esthétique, Métamorphose, Années 1920

Extrait Première Page du livre

» L’Ange noir

C’était la veille de Noël, au moment où, même chez nous, des milliers de dindes sont sacrifiées.

Dans le quartier de G., le plus prospère de la capitale, un arc-en-ciel de néons trouait les ténèbres de la nuit, illuminant de couleurs bariolées les milliers de badauds qui déambulaient dans les rues. À quelques pas de là, dans les ruelles écartées, se déployaient les quartiers louches de la ville.

À onze heures du soir, le quartier était pour ainsi dire désert, ce qui était un peu décevant pour les noctambules, tandis que le monde interlope qui lui tournait le dos continuerait de grouiller jusque vers deux ou trois heures du matin de jeunes gens amateurs de plaisirs, à l’ombre de grandes bâtisses aux volets clos.

En cette veille de Noël donc, aux environs d’une heure du matin, à l’intérieur d’une maison de ce quartier mal famé, qui de l’extérieur semblait inhabitée, une extravagante réunion nocturne était à son apogée. Dans la grande salle d’un night-club, sous des flots de confettis multicolores qui voltigeaient comme de la neige et des serpentins qui tombaient en cascade, des dizaines d’hommes et de femmes s’agitaient : certains criaient des bravos en portant des toasts, d’autres dansaient follement, un chapeau pointu à rayures posé en équilibre sur la tête, ou poursuivaient d’une démarche de gorille des jeunes femmes qui tentaient maladroitement de fuir, ou encore hurlaient, criaient, tandis que, comme désorientés, des ballons rouges et bleus s’élevaient dans le plus grand désordre au-dessus d’un nuage suffocant de fumée de cigarette.

« Dark angel ! Dark angel !

— L’Ange noir arrive !

— Bravo, vive la reine ! »

Des applaudissements frénétiques s’élevèrent soudain au milieu de la confusion créée par ces vociférations d’ivrognes.

Une femme s’approcha du centre de la salle, d’un pas allègre, en fendant la foule qui s’ouvrait tout naturellement devant elle. Entièrement vêtue de noir dans sa robe du soir, avec un chapeau, des gants, des bas et des escarpins noirs, sa silhouette éclatante brillait de mille feux.

« Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis déjà grise, mais buvons. Après, nous danserons, cria la jolie femme avec un accent adorable, en agitant la main droite au-dessus de sa tête.

— Buvons. Après, nous danserons. Vive l’Ange noir !

— Hep, garçon ? Du champagne, du champagne ! »

Bientôt, dans le joyeux tumulte des explosions de pétards, les bouchons de champagne jaillirent, se frayant un chemin parmi les ballons multicolores. «

- Titre : Le Lézard noir

- Titre original : 黒蜥蜴

- Auteur : Edogawa Ranpo

- Éditeur : Philippe Picquier

- Traduction : Rose-Marie Makino-Fayolle

- Nationalité : Japon

- Date de sortie en France : 2000

- Date de sortie en Japon : 1934

Résumé

Un cambriolage rocambolesque lancera le détective Kogorô Akechi, dans une course-poursuite sur les traces d’une femme fatale et sans scrupules surnommée » le Lézard noir « , à la recherche de la belle Sanae. Un enlèvement réussi et des travestissements déconcertants mettront à mal sa perspicacité et conduiront le lecteur dans un labyrinthe secret et inattendu, jusqu’à un musée extravagant.

Je m’appelle Manuel et je suis passionné par les polars depuis une soixantaine d’années, une passion qui ne montre aucun signe d’essoufflement.