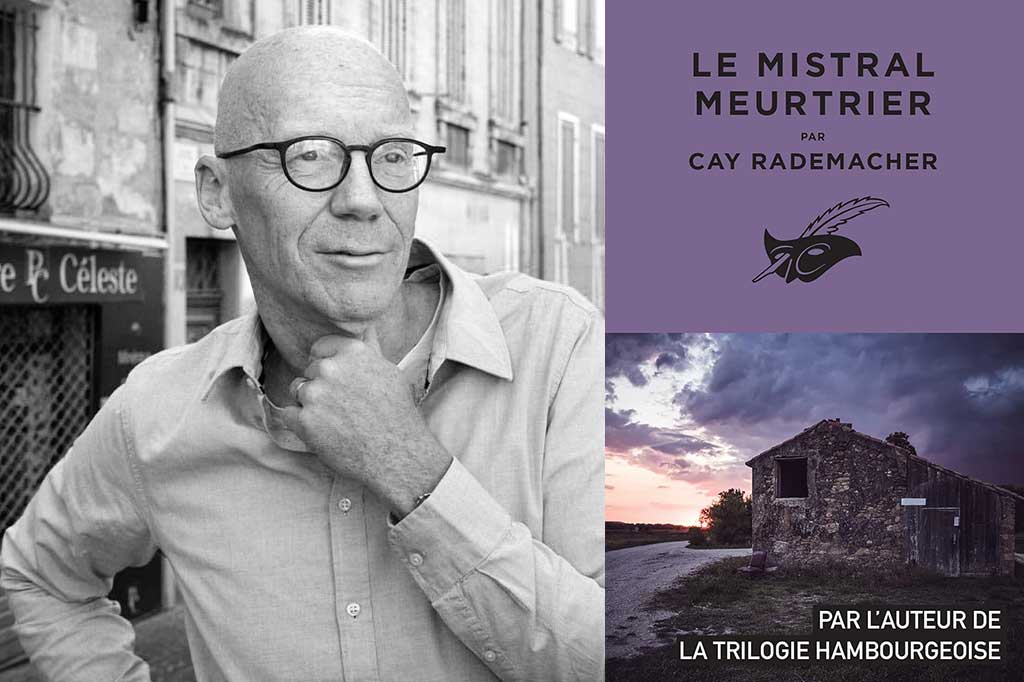

Un nouveau départ en Provence

L’incipit du « Mistral meurtrier » frappe d’emblée par sa brutalité narrative : Roger Blanc, capitaine de gendarmerie parisien spécialisé dans les affaires de corruption, se retrouve brutalement muté dans le Sud après avoir dérangé les mauvaises personnes. Cette chute professionnelle, orchestrée par le secrétaire d’État Vialaron-Allègre, constitue bien plus qu’un simple changement géographique ; elle opère comme une véritable descente aux enfers bureaucratique. Rademacher distille avec habileté les motivations de cette sanction déguisée, laissant planer le mystère sur les véritables raisons de cet exil forcé tout en installant d’emblée la dimension politique qui traversera l’ensemble du récit.

Le contraste entre Paris et la Provence s’articule autour d’un choc culturel savamment orchestré. Blanc découvre un territoire où les codes sociaux diffèrent radicalement de ceux qu’il maîtrisait dans la capitale. L’auteur exploite cette opposition pour créer un effet de dépaysement qui dépasse la simple question géographique : c’est tout un univers professionnel et personnel qui s’effondre. La mutation devient ainsi le catalyseur d’une introspection forcée, où le protagoniste doit redéfinir ses méthodes d’investigation et ses rapports humains dans un environnement qui lui résiste.

Cette transplantation narrative permet à Cay Rademacher d’explorer les mécanismes d’adaptation d’un homme confronté à l’effondrement simultané de sa carrière et de sa vie conjugale. Le vieux moulin hérité de son oncle se transforme en métaphore de cette reconstruction nécessaire : délabré, abandonné, il reflète l’état intérieur du protagoniste tout en offrant la promesse d’une renaissance possible. L’auteur évite l’écueil du misérabilisme en ponctuant cette découverte de touches d’humour et d’observations perspicaces sur les particularités locales.

L’installation progressive de Blanc dans son nouvel environnement révèle la subtilité avec laquelle Rademacher manie les ressorts du roman d’apprentissage. Chaque rencontre avec les habitants de Sainte-Françoise-la-Vallée constitue une leçon d’humilité pour ce Parisien qui doit abandonner ses certitudes. Cette démarche narrative confère une profondeur psychologique remarquable au personnage principal, transformant ce qui aurait pu n’être qu’un simple polar de province en une véritable étude de caractère où la géographie devient le révélateur des transformations intérieures.

le livre de Cay Rademacher à acheter

L’art du polar régional

Rademacher maîtrise avec finesse les codes du polar territorial, cette sous-catégorie du genre policier qui ancre résolument l’intrigue dans un terroir spécifique. « Le Mistral meurtrier » s’inscrit dans cette tradition littéraire où la géographie dépasse son rôle de simple décor pour devenir un acteur à part entière de l’investigation. L’auteur exploite les particularités provençales non comme des éléments pittoresques destinés à séduire le lecteur-touriste, mais comme des ressorts narratifs authentiques qui influencent directement le déroulement de l’enquête. Cette approche distingue l’œuvre des productions standardisées du genre en conférant une véritable identité locale aux mécanismes policiers.

La construction de l’intrigue révèle une architecture narrative soignée où chaque élément du paysage social provençal trouve sa place dans l’écheveau criminel. Les relations entre notables locaux, les enjeux fonciers, les rivalités de clocher : autant de données sociologiques que Rademacher transforme en mobiles crédibles et en pistes d’investigation. Cette alchimie entre réalisme régional et suspense policier évite l’écueil du folklore superficiel pour proposer une radiographie sociale nuancée. L’auteur démontre que le polar régional peut dépasser le simple exotisme géographique pour atteindre une véritable profondeur anthropologique.

L’originalité de l’approche réside également dans le traitement des rapports de pouvoir locaux. Rademacher dessine avec précision les réseaux d’influence qui structurent la société provençale, de la mairie aux entreprises du bâtiment, en passant par la gendarmerie locale. Ces jeux de pouvoir ne constituent pas un arrière-plan décoratif mais s’articulent directement avec les ressorts de l’enquête criminelle. Cette imbrication entre politique locale et investigation policière confère une épaisseur particulière au récit, où chaque révélation dévoile un pan supplémentaire des mécanismes sociaux à l’œuvre.

Le rythme narratif adopté par l’auteur respecte la temporalité spécifique du Midi, cette approche moins frénétique de l’existence qui contraste avec l’urgence parisienne. Cette adaptation du tempo policier aux réalités locales constitue un choix esthétique judicieux qui renforce l’authenticité de l’ensemble. Rademacher parvient ainsi à concilier les exigences du suspense avec une observation minutieuse des mœurs régionales, créant un équilibre délicat entre efficacité narrative et vérité sociologique.

Roger Blanc, gendarme en terre inconnue

Le protagoniste de Rademacher incarne parfaitement cette figure du policier déraciné qui doit réapprendre son métier dans un contexte totalement inédit. Roger Blanc arrive en Provence avec l’arrogance involontaire du Parisien chevronné, persuadé que ses méthodes d’investigation forgées dans la capitale s’adapteront naturellement à son nouveau territoire. Cette assurance initiale se fissure rapidement face aux subtilités des relations humaines locales, où chaque habitant entretient avec ses voisins des liens complexes tissés sur plusieurs générations. L’auteur exploite cette naïveté professionnelle pour créer des situations où l’expertise technique de Blanc se révèle insuffisante face aux codes sociaux implicites de la région.

La psychologie du personnage principal révèle une construction nuancée qui évite les clichés du flic blasé ou du héros infaillible. Blanc porte les stigmates d’un double échec : professionnel avec sa mutation forcée, personnel avec l’effondrement de son mariage. Cette fragilité initiale humanise le personnage et permet au lecteur de s’identifier à ses erreurs d’appréciation et à ses maladresses relationnelles. Rademacher distille avec parcimonie les éléments du passé parisien de son héros, créant un mystère personnel qui enrichit la dimension psychologique du récit sans jamais parasiter l’intrigue criminelle principale.

L’évolution du regard de Blanc sur son environnement constitue l’un des ressorts les plus réussis du roman. Ses premières observations teintées de condescendance citadine cèdent progressivement la place à une compréhension plus fine des enjeux locaux. Cette transformation s’opère à travers les rencontres successives avec les habitants de Sainte-Françoise-la-Vallée et des communes environnantes, chaque personnage secondaire apportant sa pierre à l’édifice de cette éducation provençale. L’auteur évite l’écueil de la conversion totale en maintenant une certaine distance critique chez son protagoniste, préservant ainsi la crédibilité de cette métamorphose progressive.

La dimension professionnelle de ce déracinement trouve son expression la plus éloquente dans les méthodes d’enquête que Blanc doit adapter. Ses habitudes parisiennes d’investigation, centrées sur l’efficacité et la rapidité, se heurtent aux temporalités locales et aux susceptibilités territoriales. Cette confrontation génère des tensions narratives fécondes, où chaque interrogatoire devient un exercice de diplomatie et chaque perquisition un défi tactique. Rademacher transforme ces difficultés d’adaptation en véritables ressorts dramatiques, montrant comment l’enquête criminelle se nourrit autant des compétences techniques que de la capacité à décoder les non-dits sociaux.

Les meilleurs livres à acheter

Le mistral et les hommes : géographie dramatique de la Provence

Le traitement de l’espace provençal par Rademacher transcende largement la fonction décorative habituelle du cadre géographique dans le roman policier. Le mistral, qui donne son titre à l’œuvre, s’impose dès les premières pages comme une force dramatique autonome, capable d’influencer les comportements humains et de modifier les conditions de l’enquête. Cette personnification des éléments naturels confère une dimension presque mythologique au récit, où les rafales de vent deviennent complices ou obstacles selon les circonstances. L’auteur évite toutefois l’écueil du déterminisme climatique en maintenant un équilibre subtil entre influence environnementale et libre arbitre des personnages.

La géographie sociale de la région se révèle tout aussi complexe que sa topographie physique. Rademacher cartographie avec précision les territoires invisibles qui structurent les relations entre communes, quartiers et propriétés privées. Ces frontières immatérielles, héritées de l’histoire locale et perpétuées par les générations successives, constituent autant d’obstacles ou de facilités pour l’investigation policière. L’auteur démontre comment la connaissance de ces codes territoriaux devient indispensable à la résolution de l’enquête, transformant la sociologie locale en véritable science auxiliaire de la criminalistique.

L’économie régionale, des vignobles aux entreprises du bâtiment, s’entremêle naturellement avec les mobiles criminels sans jamais donner l’impression d’un placage artificiel. Les enjeux fonciers, les rivalités commerciales, les projets d’aménagement : tous ces éléments du tissu économique local trouvent leur place organique dans l’architecture narrative. Cette intégration réussie évite l’impression de leçon de géographie économique tout en offrant au lecteur une compréhension authentique des ressorts financiers qui animent les personnages. Rademacher parvient ainsi à faire de la prospérité provençale un élément narratif à part entière plutôt qu’un simple arrière-plan exotique.

La temporalité spécifique du Midi imprègne l’ensemble du récit d’une cadence particulière qui distingue nettement l’œuvre des polars urbains standardisés. Cette dilatation du temps, perceptible dans les pauses déjeuner étendues, les conversations interminables et les détours relationnels obligatoires, devient un véritable outil narratif. L’auteur exploite cette particularité temporelle pour créer des moments de suspension qui renforcent paradoxalement la tension dramatique, démontrant que l’efficacité policière peut s’accommoder de rythmes moins frénétiques sans perdre en intensité. Cette adaptation du tempo narratif aux réalités locales constitue l’une des réussites les plus remarquables de l’ensemble.

Intrigues et secrets de village

L’architecture narrative de Rademacher s’appuie sur cette vérité sociologique fondamentale : dans les petites communautés, chaque secret individuel résonne dans l’ensemble du corps social. L’auteur déploie méthodiquement les ramifications de relations interpersonnelles où les non-dits familiaux, les rivalités professionnelles et les arrangements tacites constituent autant de fils invisibles qui relient les personnages. Cette toile relationnelle, tissée sur plusieurs décennies, transforme chaque révélation en pierre angulaire susceptible de faire s’effondrer l’édifice des apparences. Le génie de l’écrivain consiste à faire de cette complexité sociale un véritable labyrinthe où le lecteur et l’enquêteur progressent de concert dans la compréhension des enjeux cachés.

Les motivations criminelles puisent leur crédibilité dans cette connaissance intime des mécanismes villageois. Rademacher évite l’écueil des mobiles spectaculaires pour privilégier ces ressentiments sourds qui couvent pendant des années avant d’exploser. Les questions d’honneur, de territoire, de réputation prennent une dimension dramatique particulière dans un environnement où l’anonymat demeure impossible. Cette authenticité psychologique des motivations confère une densité remarquable aux personnages secondaires, transformant chaque suspect potentiel en individu complexe porteur de ses propres contradictions et blessures secrètes.

La circulation de l’information dans ce microcosme social obéit à des règles précises que l’auteur maîtrise avec finesse. Les canaux officieux de transmission des nouvelles, du marché hebdomadaire aux terrasses de café, créent un réseau parallèle d’investigation que Blanc doit apprendre à déchiffrer. Cette dimension anthropologique du récit enrichit considérablement la mécanique policière traditionnelle en introduisant des variables humaines imprévisibles. Rademacher démontre comment la rumeur peut devenir un outil d’enquête aussi efficace que les méthodes scientifiques, à condition de savoir la décrypter et la vérifier.

L’emboîtement des intrigues secondaires révèle une construction dramatique sophistiquée où chaque personnage porte sa part d’ombre sans que l’ensemble sombre dans la noirceur gratuite. Ces zones grises morales, caractéristiques des communautés où cohabitent depuis longtemps les mêmes familles, offrent un terrain d’investigation particulièrement fertile. L’auteur évite soigneusement le piège du voyeurisme social pour maintenir une distance respectueuse envers ses personnages, même les moins sympathiques. Cette retenue narrative contribue à la crédibilité de l’ensemble en préservant la dignité humaine au cœur de situations parfois sordides.

Les meilleurs livres à acheter

Méthodes d’enquête et procédures policières

Rademacher déploie une approche documentaire rigoureuse dans sa description des procédures d’investigation, révélant une connaissance précise du fonctionnement de la gendarmerie française. L’auteur évite l’écueil de la technologie omnipotente pour privilégier un mélange équilibré entre méthodes traditionnelles et outils modernes. Les interrogatoires, les perquisitions, les recoupements téléphoniques s’articulent selon une logique procédurale crédible qui respecte les contraintes légales tout en maintenant la tension narrative. Cette authenticité technique confère une solidité particulière à l’intrigue, où chaque avancée de l’enquête résulte d’un travail méthodique plutôt que d’intuitions miraculeuses ou de coïncidences providentielles.

La dimension humaine de l’investigation prend une place prépondérante dans la démarche narrative de l’auteur. Blanc doit composer avec les susceptibilités locales, les résistances institutionnelles et les jeux de pouvoir qui influencent directement le déroulement de son enquête. Cette réalité sociologique du travail policier, souvent occultée dans la fiction populaire, trouve ici une expression nuancée qui enrichit considérablement la vraisemblance de l’ensemble. Rademacher montre comment l’efficacité d’une investigation dépend autant des compétences relationnelles de l’enquêteur que de ses capacités techniques, transformant chaque rencontre en exercice de diplomatie tactique.

L’évolution des hypothèses criminelles suit une progression logique qui évite les révélations artificielles de dernière minute. L’auteur distille les indices selon un rythme calculé, permettant au lecteur de participer activement à la réflexion déductive sans jamais anticiper totalement les conclusions. Cette construction en paliers successifs respecte l’intelligence du public tout en préservant l’effet de surprise final. Les fausses pistes ne relèvent pas de la manipulation gratuite mais découlent naturellement de la complexité des relations humaines observées, conférant une légitimité narrative à chaque retournement de situation.

La collaboration entre les différents services de police judiciaire révèle une connaissance approfondie des réalités institutionnelles françaises. Les tensions entre gendarmerie nationale et police locale, les questions de compétence territoriale, les rivalités professionnelles : autant d’éléments qui enrichissent la texture narrative sans jamais alourdir le récit. Rademacher parvient à transformer ces considérations administratives en véritables ressorts dramatiques, démontrant comment les enjeux bureaucratiques peuvent influencer le cours d’une enquête criminelle. Cette dimension politique de l’investigation policière ajoute une profondeur institutionnelle rarement explorée avec une telle finesse dans le genre.

Tensions sociales et enjeux contemporains

Rademacher inscrit habilement son récit dans les préoccupations politiques actuelles sans jamais sombrer dans le pamphlet ou la démonstration idéologique. La montée du Front national en région PACA trouve une expression narrative subtile à travers les inquiétudes du maire Lafont face aux prochaines élections municipales. L’auteur évite le piège de la caricature politique pour explorer les mécanismes sociologiques qui alimentent cette poussée électorale : peur du déclassement, sentiment d’abandon, nostalgie d’un ordre révolu. Cette approche nuancée permet d’éclairer les ressorts du vote protestataire sans porter de jugement moral sur les personnages qui en sont porteurs.

Les questions migratoires affleurent dans le récit à travers le personnage de Nastasia Constantinescu, secrétaire roumaine de Fuligni, dont le statut précaire illustre les réalités de l’immigration européenne contemporaine. L’auteur évite soigneusement les stéréotypes pour dresser le portrait d’une femme prise dans les filets de relations de pouvoir qui dépassent sa simple condition d’étrangère. Cette dimension européenne de l’intrigue s’articule naturellement avec les enjeux locaux sans donner l’impression d’un placage artificiel, démontrant comment les transformations continentales s’incarnent dans les destins individuels des petites communes françaises.

L’économie de la corruption traverse l’ensemble du récit comme un fil rouge qui relie passé parisien et présent provençal de Roger Blanc. Rademacher dépeint avec finesse ces arrangements tacites qui structurent la vie locale, des marchés publics aux autorisations d’urbanisme, en passant par les attributions de terrains constructibles. Cette radiographie des pratiques clientélistes évite le ton moralisateur pour privilégier une observation clinique des mécanismes de pouvoir. L’auteur montre comment ces habitudes locales, acceptées par tous comme un mal nécessaire, peuvent basculer dans la criminalité lorsque les équilibres traditionnels se trouvent menacés.

La gentrification des territoires ruraux trouve une expression particulièrement réussie dans la description des transformations immobilières qui affectent la région. L’arrivée de nouveaux propriétaires fortunés, parisiens ou étrangers, bouleverse les équilibres fonciers ancestraux et génère des tensions sociales inédites. Rademacher explore ces mutations sans nostalgie excessive, montrant comment l’évolution économique peut créer des fractures générationnelles au sein des familles établies. Cette dimension sociologique du récit confère une profondeur contemporaine à l’intrigue criminelle, transformant les questions d’aménagement du territoire en véritables enjeux dramatiques capables de justifier les comportements les plus extrêmes.

Les meilleurs livres à acheter

Un thriller ancré dans son territoire

« Le Mistral meurtrier » illustre parfaitement cette capacité du polar contemporain à transcender ses origines populaires pour atteindre une véritable profondeur littéraire. Rademacher parvient à concilier les exigences du suspense avec une ambition d’écriture qui élève le genre au-delà du simple divertissement. Cette synthèse réussie entre efficacité narrative et qualité stylistique place l’œuvre dans cette catégorie émergente du « literary crime », où la résolution de l’énigme criminelle ne constitue plus l’unique finalité du récit. L’auteur démontre qu’un thriller peut simultanément captiver par son intrigue et enrichir par sa dimension sociologique sans sacrifier l’une à l’autre.

L’ancrage territorial de l’œuvre révèle une maturité du genre policier français qui assume désormais pleinement sa vocation documentaire. Loin des artifices exotiques ou des clichés touristiques, Rademacher propose une Provence authentique, traversée par les contradictions de la modernité et les permanences de l’histoire locale. Cette approche anthropologique du territoire transforme chaque lieu en témoin actif de l’intrigue, conférant une densité géographique rare au récit. L’auteur évite l’écueil du régionalisme folklorique pour atteindre cette universalité du particulier qui caractérise les grandes œuvres de terroir.

La construction dramatique révèle une maîtrise technique qui honore les codes du thriller tout en les renouvelant subtilement. Les retournements de situation naissent organiquement de la complexité des relations humaines observées plutôt que de coups de théâtre artificiels, créant une crédibilité narrative qui renforce l’impact émotionnel de l’ensemble. Cette approche respectueuse de l’intelligence du lecteur évite les facilités du genre pour privilégier une progression logique où chaque révélation éclaire rétrospectivement les indices précédemment distillés. Rademacher démontre ainsi qu’un polar peut maintenir son efficacité commerciale sans renoncer à ses ambitions artistiques.

L’héritage de cette série Roger Blanc, dont « Le Mistral meurtrier » constitue le premier opus, s’inscrit dans cette renaissance du polar français qui puise sa force dans l’observation minutieuse des mutations sociales contemporaines. L’auteur allemand apporte un regard extérieur particulièrement éclairant sur les spécificités françaises, évitant les aveuglements de la proximité culturelle pour révéler des aspects souvent négligés par les écrivains nationaux. Cette distance créatrice, loin de constituer un handicap, devient un atout majeur qui enrichit la perception des réalités hexagonales. Le succès critique et commercial de l’ensemble confirme la pertinence de cette approche décentrée qui renouvelle les perspectives traditionnelles du genre policier français.

Mots-clés : Polar territorial, Provence contemporaine, Gendarmerie française, Thriller social, Mutation professionnelle, Secrets villageois, Roman d’enquête

Extrait Première Page du livre

» Une vieille maison en Provence

D’un coup de pied, Roger Blanc envoya valdinguer un caillou qui effraya un scorpion noir. La bestiole avait la taille de son pouce et elle darda son aiguillon, menaçante. Une seconde plus tard, elle avait disparu dans la garrigue. Bienvenue à la maison, se dit Blanc.

Il était capitaine dans une unité spéciale de la gendarmerie à Paris. C’était un homme aux yeux bleu délavé, à l’aube de la quarantaine. Il portait un T-shirt noir, un jean et des chaussures de sport usées jusqu’à la corde. Un expert qui avait résolu tant d’affaires de corruption que ses collègues le trouvaient bizarre. Habitant un appartement avec vue sur les toits du 16e arrondissement. Époux d’une femme merveilleuse. Du moins, en avait-il été ainsi jusqu’à ce vendredi 11 h 30. Il était à présent 9 heures, on était lundi, sa carrière avait fini dans la corbeille à papier, un agent immobilier venait d’accrocher des photos de son appartement en vitrine. Et sa femme avait déménagé chez son amant. Il avait connu des débuts de semaine plus gais.

Le soleil cognait dur sur une ruine en pierres ocre, à plus de 800 kilomètres au sud de Paris. Sainte-Françoise-la-Vallée était un hameau si petit que l’appli de son Nokia avait presque mis une minute pour calculer l’itinéraire depuis la capitale. La Provence. Ça sonnait bien. Jusqu’à ce qu’on zoome sur la carte. Sainte-Françoise-la-Vallée était situé très au sud, presque voisin de l’étang de Berre. N’y avait-il pas là des raffineries et des ports pétroliers ? En tout cas, Marseille n’était pas loin, et pour la direction générale de la gendarmerie, la ville était synonyme de drogue, corruption et mépris.

Dix ans auparavant, Blanc avait hérité de son oncle cette maison délabrée. Il n’y était jusqu’alors venu qu’une seule fois. Il devait avoir quatre ou cinq ans et il lui en restait peu de souvenirs. Des images d’une chambre. Exiguë, des volets en bois, fermés pour se protéger de la chaleur de l’été. Filtrés par les persiennes, des rayons de soleil dessinaient un éventail tremblotant de lumière jaune hachurée qui rampait sur le sol en tomettes. Il avait surtout gardé en tête, plus accentuée, une odeur forte : son oncle, souriant, lui avait tendu un verre de rosé. Assoiffé, il l’avait avalé, et s’était rendu compte, trop tard, de l’acidité de l’alcool.

Blanc n’était plus jamais revenu chez cet oncle. Des années plus tard, il avait réglé rubis sur l’ongle les droits de succession : cela lui aurait trop coûté de s’occuper de la vente d’une maison qui ne représentait rien pour lui. Et puis, il était toujours trop occupé. Il avait toujours trop de travail. Mais cela allait peut-être changer. La propriété était plus petite qu’il le pensait. Et en bien plus mauvais état. «

- Titre : Le mistral meurtrier

- Titre original : Mörderischer mistral, Ein Provence-Krimi mit Capitaine Roger Blanc

- Auteur : Cay Rademacher

- Éditeur : Éditions Jean-Claude Lattès

- Traduction : Georges Sturm

- Nationalité : Allemagne

- Date de sortie en France : 2022

- Date de sortie en États-Unis : 2014

Résumé

Roger Blanc, capitaine dans une gendarmerie parisienne et promis à un brillant avenir, voit sa carrière brusquement ruinée lorsqu’il se retrouve muté à Gadet, au fin fond de la Provence. Et non content de l’évincer, le secrétaire d’État l’a mis en garde : Blanc doit faire profil bas, et cesser de mettre son nez dans les affaires des hauts politiques.

Ce poste promet pourtant d’être moins ennuyeux qu’il n’y paraît, car un corps calciné et troué de balles de kalachnikov vient d’être retrouvé dans un dépôt d’ordures. Une enquête en apparence simple, et une chance pour le capitaine de redorer son blason. Mais ses découvertes risquent bien de fâcher les notables qui règnent en maître sur la région…

Après avoir brillamment dépeint les ruines de Hambourg, c’est sous le soleil de Provence Que nous entraîne l’auteur à succès de La Trilogie hambourgeoise, décor idyllique qui cache néanmoins une violence funeste et insoupçonnée.

Je m’appelle Manuel et je suis passionné par les polars depuis une soixantaine d’années, une passion qui ne montre aucun signe d’essoufflement.