Le havre normand comme personnage romanesque

Dès les premières lignes de « Meurtre à marée montante », Paul Sesboüé impose un décor qui dépasse largement sa fonction d’arrière-plan. Le havre de la Vanlée se déploie dans une prose lyrique qui lui confère une présence presque charnelle. L’auteur orchestre une véritable chorégraphie entre la rivière et la mer, transformant leur ballet quotidien en un spectacle hypnotique où les éléments naturels deviennent les véritables maîtres des lieux. Cette ouverture contemplative, qui pourrait sembler audacieuse dans un polar, établit d’emblée un contrat de lecture particulier : ici, le paysage ne sera pas qu’un simple cadre, mais bien un protagoniste à part entière, capable d’influencer le cours des événements et la psychologie des personnages.

L’écrivain manifeste une connaissance intime de cet environnement normand, traduisant avec précision le vocabulaire maritime et les particularités géographiques de l’estuaire. Les prés salés, les bouchots, les cordons dunaires et les herbus constituent un lexique spécifique qui ancre fermement le récit dans une réalité tangible. Cette documentation minutieuse ne verse jamais dans la lourdeur didactique ; elle s’intègre naturellement au flux narratif, enrichissant l’atmosphère sans ralentir le rythme. Sesboüé parvient ainsi à faire sentir au lecteur l’humidité salée de l’air, la texture mouvante des vasières, et cette incertitude permanente d’un territoire qui hésite constamment entre terre et mer.

La dangerosité latente du havre constitue un ressort dramatique essentiel qui traverse tout le roman. La route submersible, avalée deux fois par jour par les flots, incarne parfaitement cette menace sourde et cyclique. L’auteur exploite habilement cette dimension pour créer une tension sourde, rappelant au lecteur que ce décor enchanteur dissimule une force destructrice capable d’engloutir hommes et véhicules avec une discrétion trompeuse. Cette dualité entre beauté contemplative et péril mortel confère au havre une ambivalence fascinante, presque métaphorique, qui résonne avec les secrets enfouis des personnages et les non-dits de la communauté.

En choisissant d’ouvrir son intrigue sur la découverte d’un cadavre rejeté par la mer, Sesboüé établit le havre comme une entité active, capable de révéler des vérités enfouies. L’estuaire devient ainsi le témoin silencieux des drames humains, un conservatoire naturel qui préserve et restitue les indices au gré de ses marées. Cette personnification subtile du paysage traverse l’ensemble du récit, faisant du havre normand bien plus qu’un simple décor pittoresque : un organisme vivant qui pulse au rythme des marées et dicte sa loi aux habitants qui croient pourtant le connaître par cœur.

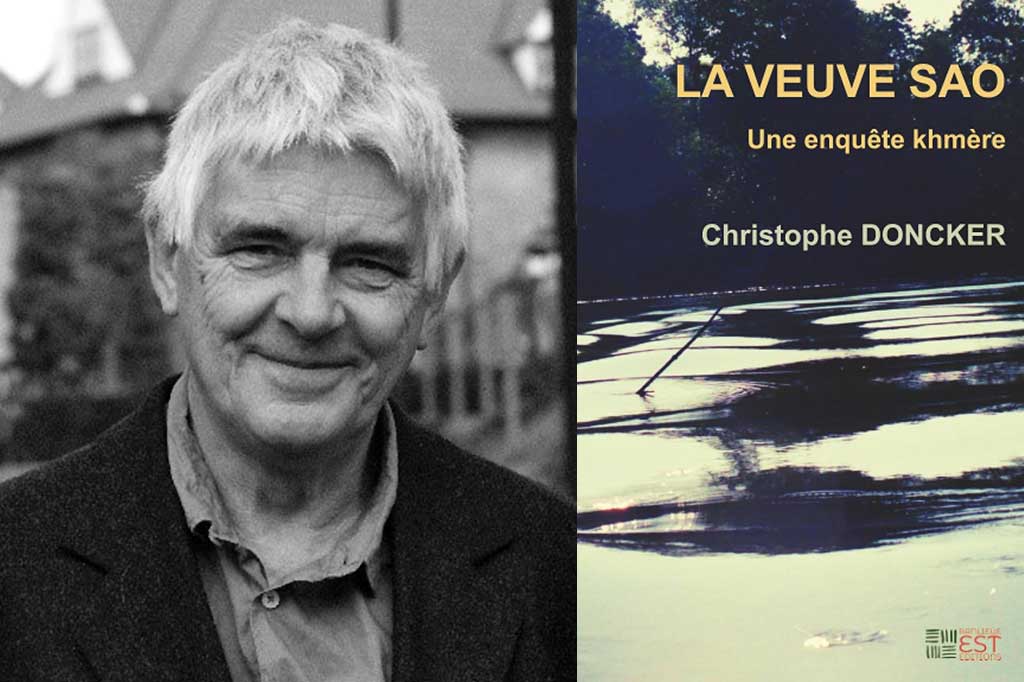

Le livre de Paul Sesboüé à découvrir

Elizabeth Hérou, détective malgré elle

Elizabeth Hérou ne correspond à aucun archétype classique du roman policier. Pêcheuse à pied retraitée, elle observe le monde avec une distance sereine qui contraste avec l’agitation émotionnelle de son entourage. Paul Sesboüé construit son héroïne par petites touches, révélant progressivement une personnalité façonnée par les allers-retours entre l’enracinement et l’exil. Cette femme revenue au berceau natal après des années d’errance possède ce regard particulier des habitants qui ont quitté leur terre avant d’y revenir : elle appartient pleinement à la communauté tout en conservant un recul critique sur ses codes et ses non-dits. Son stoïcisme apparent face à la mort de Jacques Lemardelay intrigue d’abord, avant de révéler une lucidité dérangeante sur la nature humaine.

L’auteur évite soigneusement de transformer Elizabeth en enquêtrice professionnelle ou en amatrice surentraînée. Son investigation naît d’abord d’une intuition viscérale, presque instinctive, nourrie par sa connaissance intime du havre et de ses dangers. Lorsqu’elle conteste la version officielle de l’accident, ce n’est pas par goût du mystère ou soif de justice, mais parce que les faits rapportés heurtent sa compréhension profonde du territoire et des hommes qui y vivent. Sesboüé prend le temps de montrer ses hésitations, ses moments d’inaction où elle tourne autour de la sacoche retrouvée sans savoir exactement ce qu’elle cherche. Cette approche tâtonnante confère une crédibilité bienvenue au personnage, loin des déductions brillantes des détectives traditionnels.

La relation qu’Elizabeth entretient avec les autres habitants des Salines révèle sa position singulière dans la micro-société du havre. Figure respectée vers laquelle on se tourne naturellement en temps de crise, elle incarne une forme de sagesse locale sans pour autant exercer une autorité formelle. Ses échanges avec Pierre, l’adjudante de gendarmerie ou Bruno le patron du café témoignent d’une capacité à naviguer entre empathie et franchise brutale. L’écrivain exploite intelligemment cette ambivalence : Elizabeth peut se montrer réconfortante puis assener des vérités déstabilisantes, comme lorsqu’elle affirme à Pierre que Jacques s’est probablement suicidé. Cette absence de complaisance, parfois maladroite dans sa formulation, la distingue des personnages féminins souvent édulcorés du polar régional.

Le choix narratif de faire porter l’enquête par une femme enracinée dans son territoire, âgée et observatrice plutôt qu’active, donne au roman une tonalité particulière. Elizabeth incarne une forme d’intelligence locale qui se méfie des conclusions hâtives et préfère le temps long de la réflexion. Sa connaissance des traditions ostréicoles, du vocabulaire maritime et des rythmes naturels devient un outil d’investigation autrement plus pertinent que les procédures policières classiques. Sesboüé réussit ainsi à construire une protagoniste crédible dont la légitimité à mener l’enquête découle naturellement de son appartenance au lieu, transformant ce qui aurait pu être une faiblesse narrative en véritable force romanesque.

La mécanique du polar régional

Paul Sesboüé inscrit délibérément son roman dans la tradition du polar ancré, ce sous-genre qui fait du territoire un élément central de l’intrigue. L’auteur joue avec les codes établis tout en s’autorisant quelques écarts significatifs. Le cadavre découvert dans l’estuaire répond aux attentes du genre, mais la qualification même du décès demeure longtemps ambiguë : accident, suicide ou meurtre ? Cette incertitude initiale permet à l’écrivain de retarder l’installation des mécanismes policiers classiques et de privilégier une atmosphère de malaise diffus. Le rythme narratif s’en trouve affecté, privilégiant la lenteur contemplative aux rebondissements frénétiques, un choix qui ne conviendra pas nécessairement à tous les lecteurs mais qui reste cohérent avec l’univers dépeint.

L’architecture du récit repose sur une alternance subtile entre scènes d’investigation et tableaux de la vie locale. Sesboüé tisse son intrigue en multipliant les conversations au bistrot, les rencontres fortuites au marché, les déambulations solitaires d’Elizabeth dans le havre. Cette approche fragmentée crée un effet de mosaïque où chaque échange apporte son fragment d’information, reconstituant progressivement le portrait d’un homme et d’une communauté. Le mystérieux carnet trouvé dans la sacoche de Jacques, avec ses « suites cabalistiques », illustre bien cette méthode : l’indice demeure opaque, suscitant la curiosité sans livrer immédiatement ses secrets. L’auteur accepte ainsi les silences et les zones d’ombre, refusant l’explication systématique qui caractérise souvent le polar traditionnel.

Le traitement des personnages secondaires révèle une volonté de complexifier les rapports sociaux au-delà du simple schéma enquêteur-suspects. Pierre, Bruno, l’adjudante de gendarmerie ne sont pas de simples faire-valoir ou des porteurs d’indices : ils incarnent différentes manières de vivre et de percevoir la tragédie. Les digressions historiques sur la famille Lemardelay et le développement de l’ostréiculture locale pourraient sembler superflues dans un polar plus resserré, mais elles enrichissent considérablement la compréhension des enjeux sociaux et économiques du territoire. Sesboüé démontre ainsi qu’un meurtre, réel ou supposé, ne se comprend jamais isolément mais s’inscrit toujours dans un tissu de relations, de jalousies et de non-dits accumulés sur des décennies.

Voici le paragraphe réécrit de manière moins critique :

L’équilibre entre la dimension policière et la chronique villageoise révèle un parti pris assumé de l’auteur. Les séquences descriptives qui plantent le décor et les réflexions de Bruno sur le dérèglement climatique enrichissent considérablement la texture narrative, même s’ils ralentissent volontairement le rythme de l’enquête. Cette approche dilate le temps du récit pour mieux épouser celui du territoire, privilégiant l’immersion à l’urgence. Sesboüé cultive manifestement une double ambition : peindre un univers dans sa totalité tout en maintenant le fil conducteur de l’intrigue policière. Cette tension entre aspiration littéraire et codes du genre constitue précisément la singularité du roman, qui revendique une liberté formelle vis-à-vis des attentes conventionnelles du polar de terroir et propose ainsi une lecture à plusieurs niveaux où chacun trouvera son rythme.

Les meilleurs polars à dévorer chez amazon

Les traditions ostréicoles au cœur de l’intrigue

L’univers de la conchyliculture imprègne chaque strate du roman, bien au-delà d’un simple décor professionnel. Paul Sesboüé dévoile avec minutie l’histoire de l’implantation des tables à huîtres dans la région, remontant aux années 1960 et à l’audace pionnière du père Lemardelay. Ce récit dans le récit ne relève pas de la coquetterie documentaire : il éclaire les fondations économiques et sociales sur lesquelles repose toute la communauté. L’auteur explique comment une technique d’élevage innovante, combinée aux hésitations bureaucratiques de l’administration fiscale, a permis l’enrichissement fulgurant de quelques familles visionnaires. Cette réussite spectaculaire a naturellement généré son cortège de jalousies et de rancœurs, créant des failles invisibles mais profondes dans le tissu social du hameau.

Le vocabulaire technique parsème le texte sans jamais l’alourdir : les bouchots, les naissains de moules, les poches de coquillages surélevées sur leurs cadres métalliques constituent un langage spécifique que Sesboüé intègre organiquement au récit. Ces termes ne sont pas définis de manière scolaire mais se révèlent progressivement à travers leur usage contextuel, invitant le lecteur à une forme d’immersion linguistique. Le travail au flot de nuit, ces descentes nocturnes vers les parcs à marée basse, acquiert une dimension presque rituelle qui souligne la dureté et l’étrangeté de ce métier gouverné par les caprices lunaires. L’écrivain parvient ainsi à restituer la singularité d’une activité professionnelle sans verser dans le folklore pittoresque ni dans l’exposé ethnographique.

La mort de Sylvain, le frère de Jacques, survenue des années auparavant entre les pieux à moules, introduit une dimension tragique récurrente qui résonne directement avec le décès actuel. Sesboüé exploite habilement ce parallèle pour suggérer que le havre conserve la mémoire des drames et que certaines familles semblent condamnées à répéter les mêmes schémas funestes. Le récit de cette première noyade, découverte par Jacques lui-même au milieu des bouchots, charge l’enquête d’une profondeur psychologique supplémentaire. La culpabilité présumée du survivant, son possible incapacité à surmonter ce traumatisme, offre une piste interprétative qui enrichit considérablement la compréhension des événements sans pour autant épuiser leur mystère.

L’opposition entre la fortune ostréicole et la modestie des autres habitants dessine en filigrane une fracture sociale que l’auteur aborde avec une certaine retenue. La remarque d’Elizabeth selon laquelle « l’argent rend idiot » traduit un ressentiment diffus sans basculer dans la caricature du riche détesté. Sesboüé évite le piège du manichéisme en montrant que Jacques Lemardelay, malgré sa réussite économique, n’avait jamais rompu avec sa communauté d’origine et continuait à fréquenter le bistrot local. Cette nuance empêche le roman de se transformer en règlement de comptes social, même si la question de l’enrichissement illégitime ou du moins inéquitable plane constamment sur le récit, suggérant que les secrets du havre ne sont pas tous d’ordre criminel mais aussi économique et moral.

Le suspense face aux marées

Paul Sesboüé orchestre une tension narrative qui emprunte davantage au rythme naturel des marées qu’aux codes habituels du thriller haletant. L’auteur construit son suspense par accumulation progressive plutôt que par chocs successifs, mimant le mouvement lent mais inexorable de l’eau qui envahit l’estuaire. Cette approche temporelle particulière se manifeste dès la découverte du corps : le roman ne débute pas sur l’instant dramatique de la trouvaille, mais sur une longue méditation poétique qui retarde volontairement le dévoilement du cadavre jusqu’à la dernière phrase du premier chapitre. Ce choix audacieux établit d’emblée un pacte de lecture fondé sur la patience et l’observation minutieuse plutôt que sur l’adrénaline immédiate.

Les doutes d’Elizabeth face à la version officielle de l’accident génèrent une inquiétude sourde qui traverse l’ensemble du récit. Lorsqu’elle interroge la plausibilité qu’un homme né dans le havre puisse s’y noyer par mégarde, elle instille un malaise rationnel chez le lecteur. Sesboüé exploite intelligemment le décalage entre l’explication rassurante des autorités et l’intuition troublante de son héroïne. La découverte de la sacoche de Jacques, échouée parmi les algues, constitue un tournant qui relance l’investigation sans pour autant livrer de réponses immédiates. Le téléphone immergé dans le riz, le carnet aux annotations énigmatiques, les billets jersiais : chaque élément soulève plus de questions qu’il n’apporte de certitudes, créant une frustration productive qui maintient l’attention du lecteur.

L’incursion nocturne d’Elizabeth dans la tempête représente l’un des moments les plus réussis du roman sur le plan de l’atmosphère. L’écrivain déploie une prose sensorielle qui transforme cette sortie solitaire en une expérience quasi initiatique. Les bourrasques qui déséquilibrent la marcheuse, le sable cinglant son visage, l’obscurité épaisse du havre traversée uniquement par les reflets lunaires sur les flaques : tout concourt à créer une sensation d’oppression et de danger latent. Cette séquence fonctionne comme une pause contemplative qui, paradoxalement, intensifie la tension dramatique en confrontant physiquement Elizabeth aux forces élémentaires qui ont probablement causé la mort de Jacques. La violence naturelle devient métaphore des turbulences psychologiques qui agitent les personnages.

La rencontre avec Bruno au bar de la Passerelle introduit une dimension presque fantastique dans ce polar ancré. Ses délires sur la malédiction du havre, sa conviction que la mort des animaux annonce celle des hommes, ajoutent une strate d’inquiétude irrationnelle au mystère policier. Sesboüé joue habilement avec cette ambiguïté : faut-il prendre ces paroles pour les divagations d’un homme éméché ou pour l’expression d’une vérité intuitive que la raison refuse d’admettre ? L’auteur ne tranche pas, laissant coexister l’explication rationnelle et la tentation superstitieuse. Cette porosité entre le réel et le mythique enrichit considérablement la texture narrative, même si certains lecteurs pourront y voir une facilité scénaristique qui disperse l’attention plutôt qu’elle ne la concentre.

Les meilleurs polars à dévorer chez amazon

Un décor entre terre et mer

L’espace littéraire que façonne Paul Sesboüé se caractérise par son refus constant de la stabilité. Le havre de la Vanlée incarne géographiquement cette indétermination fondamentale : ni vraiment terrestre ni totalement maritime, il oscille perpétuellement entre deux états, transformé au gré des coefficients de marée. Cette ambivalence spatiale contamine l’ensemble du roman, créant un univers où les certitudes se dissolvent aussi rapidement que la route submersible disparaît sous les flots. L’auteur insiste particulièrement sur les prés salés et les herbus, ces zones intermédiaires où la végétation terrestre s’adapte à l’immersion saline régulière, métaphorisant ainsi la condition des habitants eux-mêmes, contraints d’ajuster constamment leur existence aux rythmes naturels.

Le village des Salines émerge du texte comme une communauté insulaire, géographiquement et socialement isolée. Sesboüé décrit avec justesse ces hameaux de pierres accrochés aux dunes, où le seul commerce survivant, le bar de la Passerelle, fonctionne comme un centre névralgique où circulent informations et émotions collectives. Ce café aux pieds dans l’eau, menacé par les grandes marées, symbolise la précarité d’un mode de vie en sursis. L’écrivain évoque avec une certaine mélancolie la disparition progressive de cet univers, non seulement sous l’effet de la montée des eaux prédite par Bruno, mais aussi par l’érosion plus insidieuse des traditions et des solidarités villageoises. Le décor devient ainsi porteur d’une dimension élégiaque qui dépasse la simple fonction d’ancrage géographique.

Les descriptions de la route submersible concentrent toute l’inquiétude sourde qui traverse le roman. Cette départementale engloutie deux fois par jour constitue un motif récurrent, presque obsessionnel, qui cristallise la dangerosité latente du territoire. Sesboüé rappelle régulièrement les noyades passées, ces automobilistes imprudents dont certains corps n’ont jamais été retrouvés, instaurant un compte macabre qui inscrit la mort de Jacques dans une continuité tragique. La précision avec laquelle l’auteur détaille la montée des eaux, leur discrétion trompeuse, la violence insoupçonnée de quelques centimètres de flot capable de charrier un camion, révèle une connaissance intime du phénomène. Ces passages didactiques, bien qu’ils ralentissent parfois la progression narrative, ancrent solidement le récit dans une réalité vérifiable qui renforce paradoxalement la crédibilité de l’intrigue policière.

La dune qui sépare le havre de la plage maritime fonctionne comme une frontière symbolique que les personnages franchissent à des moments clés. L’expédition nocturne d’Elizabeth jusqu’à l’océan déchaîné marque une rupture dans sa posture contemplative : en affrontant physiquement les éléments, elle semble chercher à éprouver dans sa chair la violence qui a peut-être emporté Jacques. Sesboüé oppose alors deux temporalités sonores : les aigus stridents du vent nerveux contre les basses caverneuses de la mer, créant une symphonie naturelle qui écrase l’insignifiance humaine. Cette attention portée aux sensations auditives, visuelles et tactiles témoigne d’une ambition littéraire certaine, même si elle conduit occasionnellement à des passages contemplatifs qui suspendent l’action au risque de dérouter les lecteurs pressés d’avancer dans l’enquête.

Les ressorts psychologiques des personnages

Paul Sesboüé explore la complexité émotionnelle de ses personnages avec une retenue qui confine parfois à l’ellipse. Elizabeth incarne cette économie de sentiments : son stoïcisme face à la mort de Jacques déconcerte d’abord son entourage avant de révéler une forme de lucidité désabusée sur la nature humaine. L’auteur suggère que son détachement apparent masque en réalité une sensibilité aiguë, comme en témoigne la larme furtivement essuyée lorsqu’elle évoque Sylvain, le frère disparu dont elle fut plus proche. Cette pudeur émotionnelle, typiquement normande peut-être, structure l’ensemble de la caractérisation psychologique du roman. Les personnages ne s’épanchent jamais véritablement, préférant les non-dits et les silences lourds aux grandes scènes d’explication, ce qui confère une authenticité certaine aux interactions tout en privant parfois le lecteur de clés interprétatives explicites.

La culpabilité traverse les consciences comme un courant souterrain qui affleure par intermittence. Pierre incarne particulièrement ce tourment : l’idée d’avoir côtoyé son ami en souffrance sans déceler sa détresse le ronge visiblement. Sesboüé montre avec justesse comment la révélation du possible suicide transforme rétrospectivement tous les souvenirs, chargeant chaque conversation banale d’une signification posthume accablante. Le poids du regard rétrospectif, cette torture particulière des survivants qui reconstituent obsessionnellement les signes manqués, imprègne les échanges entre villageois. L’écrivain évite néanmoins le pathos excessif en maintenant une certaine distance narrative qui empêche l’identification émotionnelle totale, choix stylistique discutable qui peut aussi bien préserver la dignité des personnages que créer une frustration chez le lecteur en quête d’empathie immédiate.

Le portrait psychologique de Jacques Lemardelay se dessine en creux, par fragments épars glanés dans les souvenirs et les hypothèses des autres. Cette absence physique du personnage central constitue un parti pris narratif audacieux qui transforme le défunt en énigme à reconstituer. L’évocation de sa relation conflictuelle avec son frère Sylvain, la découverte de son train de vie aisé attesté par les billets jersiais, les annotations mystérieuses de son carnet : chaque indice ajoute une facette à un homme que personne ne semble avoir vraiment connu. Sesboüé suggère ainsi que l’enrichissement économique a creusé un fossé invisible entre Jacques et sa communauté d’origine, une solitude dorée qui aurait pu conduire au désespoir. Cette thèse du suicide par isolement social reste toutefois sous-développée, comme si l’auteur hésitait à trancher définitivement la question, préférant maintenir une ambiguïté psychologique qui enrichit le mystère mais peut aussi frustrer l’attente de compréhension totale.

Bruno, le patron du bar, offre un contrepoint émotionnel presque excessif avec ses délires apocalyptiques sur la malédiction du havre. Sesboüé l’utilise manifestement comme porte-voix d’une angoisse collective face aux mutations écologiques et sociales, mais le personnage flirte dangereusement avec la caricature du cafetier philosophe éméché. Ses prophéties catastrophistes sur l’engloutissement imminent du village expriment néanmoins une vérité psychologique profonde : la peur ancestrale des communautés côtières de voir leur univers littéralement disparaître sous les eaux. L’auteur parvient à maintenir cet équilibre précaire entre dimension symbolique et crédibilité humaine, même si certaines tirades semblent artificiellement insérées pour porter un discours environnemental qui déborde parfois le cadre strictement policier du récit.

Les meilleurs polars à dévorer chez amazon

Une enquête qui célèbre le terroir normand

Paul Sesboüé ancre résolument son intrigue dans une géographie et une culture spécifiquement normandes, faisant du roman une véritable carte postale littéraire de la côte ouest de la Manche. Les références au pays granvillais, à la baie du Mont-Saint-Michel, aux traditions conchylicoles de Saint-Vaast-la-Hougue tissent une toile identitaire qui dépasse largement le simple cadre décoratif. L’auteur convoque également la mémoire collective de la région, évoquant notamment la tempête dévastatrice de fin 1999 qui marqua les esprits par sa violence et sa charge symbolique au seuil du nouveau millénaire. Cette inscription dans une chronologie locale donne au récit une profondeur historique qui le distingue des polars génériques où l’ancrage géographique demeure interchangeable. Sesboüé démontre ainsi qu’une enquête peut simultanément résoudre un mystère criminel et documenter un patrimoine régional menacé.

La langue elle-même devient vecteur d’identité territoriale à travers l’usage mesuré mais constant de termes dialectaux et techniques. Le vocable « varou » pour désigner un loup-garou mythologique, l’expression « perdre la maîtrise » comme euphémisme pudique de l’ivresse, ou encore « flot de nuit » pour qualifier la marée basse nocturne : ces tournures locales émaillent le texte sans jamais le rendre hermétique. L’écrivain ne cède pas à la tentation du folklore appuyé qui transformerait ses personnages en figures pittoresques pour touristes littéraires. Les habitants des Salines parlent naturellement leur langue, boivent leur pommeau et leur bière mousseuse, organisent leur existence selon les coefficients de marée, sans que cette authenticité ne vire à la démonstration ethnographique. Cette justesse dans la restitution des parlers et des usages confère au roman une crédibilité immédiate qui compense partiellement certaines faiblesses de construction narrative.

Les références gastronomiques restent discrètes mais significatives, évitant le travers du polar de terroir qui multiplie les scènes de ripailles descriptives. Elizabeth prépare son dessert favori sans que le lecteur ne connaisse jamais précisément sa composition, Pierre vient souper chez elle dans une scène esquissée plutôt que détaillée. Cette sobriété culinaire peut décevoir les amateurs de romans gourmands, mais elle témoigne d’une volonté de ne pas transformer la Normandie en simple catalogue de produits du terroir. Sesboüé privilégie l’évocation des pratiques sociales liées à l’alimentation et à la boisson plutôt que leur description exhaustive : le rituel du verre partagé au comptoir de la Passerelle, la bière servie avec son « épais chapeau de mousse », la bouteille de vin ouverte pour accompagner les confidences difficiles. Ces gestes ordinaires construisent une convivialité authentique qui enracine les personnages dans leur territoire sans verser dans le cliché promotionnel.

L’opposition implicite entre modernité destructrice et traditions préservées traverse l’ensemble du récit, portée notamment par les angoisses de Bruno face au dérèglement climatique et à la disparition programmée du havre. Sesboüé pose ainsi la question de la pérennité des modes de vie côtiers sans proposer de réponse définitive, se contentant d’enregistrer l’inquiétude diffuse qui habite ces communautés en première ligne face à la montée des eaux. Le roman fonctionne alors comme un conservatoire littéraire d’un monde potentiellement voué à l’engloutissement, rejoignant la grande tradition des écrivains régionalistes qui documentent des univers en voie de disparition. Cette dimension mémorielle et patrimoniale enrichit indéniablement la portée du texte et témoigne d’une ambition narrative double : mener l’enquête tout en dressant le portrait d’une communauté. Sesboüé tisse habilement ces deux fils narratifs, créant un récit hybride qui assume pleinement sa nature composite et offre ainsi une lecture aux multiples strates, où le polar et la chronique sociale se nourrissent mutuellement.

Mots-clés : Polar régional normand, Havre et marées, Ostréiculture traditionnelle, Enquête de terroir, Paysages littoraux, Communauté villageoise, Suspense contemplatif

Extrait Première Page du livre

» 1

À l’arrivée de l’automne, la courbe déclinante des lueurs du soleil vient nuancer les couleurs chaudes de l’été pour habiller les salines du havre de la Vanlée de mélancoliques tons pastel et opalins. Ce modeste fleuve côtier prend sa source une vingtaine de kilomètres plus haut, depuis les profondeurs du pays granvillais et sinue tranquillement dans les vallonnements légers de la végétation du bocage normand. La Vanlée s’aventure entre les champs, accueillie par de rassurantes haies et d’éminents feuillus qui se dressent pour l’accompagner.

Après ces voluptueuses pérégrinations au milieu des verdures tendres, l’horizon se dégage, un espace s’ouvre tout à coup à elle, comme un écrin gigantesque : elle pénètre dans les prairies humides pour se frayer une voie au travers des herbus. Ici, le paysage hésite entre son caractère terrien et maritime. Rien dans ce qui le constitue ne saura donner de réponse définitive à cette question.

La rivière continue son errance, serpente, coule doucement entre les cordons dunaires et les prés salés, s’enfonce lentement dans ce creux qu’offre le paysage, tourne et se détourne au gré des reliefs sableux puis prend enfin toutes ses aises dans cette anfractuosité de la côte en s’étalant largement pour recouvrir les ondulations des vasières. Autour d’elle, dans les vastes parties ensablées qu’elle laisse à nu, des poissons frétillent, pris au piège dans les nombreuses flaques d’eau salée abandonnées par la dernière marée. Des courlis cendrés et des chevaliers gambettes harponnent l’estran à la recherche d’une becquetée et les mouettes s’approprient ostensiblement ces espaces libérés quelques heures. Un peu plus loin, les aigrettes affichent leur élégance tandis que dans les airs, les goélands veillent sur cet univers avec une sourde autorité.

C’est sous ces regards attentifs, parfois impatients, que l’humilité du fleuve retrouve l’immensité de la mer. Les efforts que la rivière déploie chaque fois, sans relâche, pour sortir de son lit et s’étendre de toute sa largeur sur la grève, dans l’attente de cette rencontre majestueuse et disproportionnée, vont se noyer comme un détail magnifique, mais insignifiant, dans la grandeur de l’océan avec qui elle se confond peu à peu. «

- Titre : Meurtre à marée montante

- Auteur : Paul Sesboüé

- Éditeur : Éditions Ex Æquo

- Nationalité : France

- Date de sortie : 2025

Résumé

Les dunes fouettées par les vents, le grondement de la mer qui s’abat sur le rivage, les boucles d’une rivière qui caresse le sable. Après des années passées à parcourir le monde, Elizabeth Hérou est finalement revenue à Bricqueville, son petit village normand chahuté par les flots et les tempêtes, et doucement bercé par le cours d’eau qui serpente au fond de l’estuaire. Lorsqu’un riche ostréiculteur est retrouvé sans vie, échoué sur les plages du havre qui borde sa maison de pierres, rien ne semble devoir éveiller les soupçons. Mais une découverte inattendue empêche Elizabeth de croire à un accident. Bien décidée à enquêter sur ce mystérieux décès, elle se confronte au silence des habitants, à d’anonymes menaces et à sa propre histoire. Au rythme de son voyage entre mer et terre, de la côte granvillaise aux îles anglo-normandes, le passé lointain ressurgit. Ses recherches feront apparaître des secrets inavoués, noyés sous le ressac du va-et-vient incessant des plus fortes marées d’Europe.

Je m’appelle Manuel et je suis passionné par les polars depuis une soixantaine d’années, une passion qui ne montre aucun signe d’essoufflement.