L’univers narratif de Silvia Moreno-Garcia

Silvia Moreno-Garcia déploie dans « Les Dieux de jade et d’ombre » un univers narratif d’une richesse saisissante, où chaque élément semble minutieusement orchestré pour servir une vision littéraire cohérente. L’autrice mexicano-canadienne puise dans son héritage culturel pour tisser une trame narrative qui transcende les frontières génériques, créant un pont audacieux entre le réalisme historique et le fantastique mythologique. Son approche narrative révèle une maîtrise technique remarquable, particulièrement dans sa capacité à ancrer des éléments surnaturels dans une réalité historique tangible sans jamais rompre l’équilibre délicat de la vraisemblance.

L’architecture narrative de Moreno-Garcia repose sur une alternance habile entre intimité psychologique et grandeur épique. Elle navigue avec aisance entre les moments contemplatifs, où la conscience de Casiopea se dévoile dans toute sa complexité, et les séquences d’action où l’imaginaire maya reprend ses droits avec une force dramatique saisissante. Cette oscillation constante entre le quotidien oppressant d’Uukumil et l’extraordinaire des rencontres divines crée une tension narrative qui maintient le lecteur dans un état de fascination constante, sans jamais sacrifier la crédibilité émotionnelle des personnages.

La voix narrative adoptée par l’autrice témoigne d’une sensibilité particulière aux nuances culturelles et historiques du Mexique des années 1920. Moreno-Garcia parvient à restituer l’atmosphère d’une époque charnière où tradition et modernité s’entrechoquent, utilisant cette tension comme catalyseur de son intrigue fantastique. Son style évoque parfois les grandes fresques du réalisme magique latino-américain tout en conservant une identité propre, marquée par une attention particulière aux détails sensoriels et aux subtilités psychologiques de ses protagonistes.

L’univers qu’elle construit fonctionne selon ses propres règles internes, établies avec une logique implacable qui respecte autant les codes du genre fantastique que les spécificités de la cosmogonie maya. Cette cohérence interne transforme chaque page en une exploration progressive d’un monde parallèle où l’impossible devient non seulement plausible, mais nécessaire à la compréhension des enjeux narratifs. Moreno-Garcia réussit ainsi à créer un espace littéraire unique où l’héritage précolombien dialogue naturellement avec les préoccupations contemporaines.

livres de Silvia Moreno-Garcia à acheter

La renaissance de la mythologie maya en littérature contemporaine

Avec « Les Dieux de jade et d’ombre », Silvia Moreno-Garcia participe à un mouvement littéraire fascinant : la réappropriation des mythologies précolombbiennes par les écrivains contemporains. Loin des représentations exotisantes ou folkloriques qui ont longtemps dominé la littérature occidentale, l’autrice propose une approche authentique et respectueuse de la cosmogonie maya. Elle puise directement dans le Popol Vuh et les traditions orales pour ressusciter des figures divines comme Hun-Kamé et Vucub-Kamé, leur redonnant une présence littéraire qui dépasse la simple curiosité anthropologique. Cette démarche s’inscrit dans une volonté plus large de décolonisation culturelle, où les mythes retrouvent leur fonction première de vecteurs de sens et d’identité.

L’originalité de Moreno-Garcia réside dans sa capacité à actualiser ces références ancestrales sans les dénaturer. Xibalba, le royaume des morts maya, ne devient pas un simple décor fantastique mais conserve sa dimension spirituelle et symbolique originelle. L’autrice évite l’écueil de la traduction littérale en adaptant les concepts mythologiques aux codes narratifs contemporains, créant ainsi une synthèse remarquable entre tradition et innovation. Hun-Kamé n’est pas qu’un personnage de fantasy : il incarne la complexité des divinités mésoaméricaines, à la fois terrifiant et fascinant, cruel et juste selon des critères qui échappent à la morale occidentale moderne.

Cette renaissance mythologique s’accompagne d’une réflexion subtile sur la transmission culturelle et la mémoire collective. En situant son récit dans le Mexique des années 1920, période de construction identitaire nationale, Moreno-Garcia interroge la place des héritages précolombiens dans la modernité mexicaine. Le personnage de Casiopea, jeune femme prise entre les traditions familiales étouffantes et l’appel de l’émancipation, devient le symbole de cette tension entre passé mythique et avenir incertain. L’autrice évite ainsi le piège de la nostalgie en montrant comment les mythes anciens peuvent nourrir les aspirations contemporaines.

L’impact de cette approche dépasse le cadre strictement littéraire pour toucher aux questions de représentation et de diversité culturelle. En donnant une voix moderne aux divinités mayas, Moreno-Garcia enrichit le paysage de la littérature fantastique mondiale, trop souvent dominé par les références européennes ou anglo-saxonnes. Son travail témoigne d’une maturité artistique qui permet aux cultures non-occidentales de se réapproprier leurs propres récits fondateurs, offrant aux lecteurs une fenêtre inédite sur un imaginaire d’une richesse insoupçonnée.

Casiopea Tun : portrait d’une héroïne en devenir

Casiopea Tun émerge des premières pages du roman comme une figure complexe qui transcende les archétypes traditionnels de l’héroïne fantasy. Moreno-Garcia sculpte avec finesse le portrait d’une jeune femme de dix-huit ans dont la révolte sourde contre l’oppression familiale trouve un écho inattendu dans sa rencontre avec le divin. Son prénom, emprunté à la constellation, révèle déjà la dimension cosmique de son destin, mais c’est sa condition de domestique maltraitée dans la demeure de son grand-père qui forge véritablement son caractère. Cette dualité entre l’extraordinaire et l’ordinaire constitue le socle de sa personnalité : ni princesse en détresse ni guerrière invincible, elle incarne une forme d’héroïsme plus nuancée, ancrée dans l’authenticité de l’expérience féminine.

Le génie de l’autrice consiste à faire évoluer Casiopea selon une progression psychologique crédible, loin des transformations soudaines qui caractérisent souvent le genre. Chaque épreuve révèle une facette nouvelle de sa personnalité, dévoilant progressivement une force intérieure qui ne s’exprime pas par la violence mais par la résistance et l’intelligence pratique. Son rapport conflictuel avec Martín, son cousin tyrannique, illustre parfaitement cette dynamique : face à l’humiliation, elle développe une forme de stoïcisme teinté de rébellion qui la prépare inconsciemment aux défis surnaturels qui l’attendent. Moreno-Garcia évite ainsi le piège de l’héroïne parfaite en montrant comment les traumatismes peuvent devenir des ressources inattendues.

La relation entre Casiopea et Hun-Kamé constitue l’un des aspects les plus subtils de cette construction caractérielle. L’autrice explore avec délicatesse les mécanismes psychologiques qui permettent à une jeune femme opprimée de tenir tête à un dieu, révélant comment l’expérience de l’injustice peut forger une forme particulière de courage. Casiopea ne subit pas passivement les événements : elle négocie, questionne, résiste quand c’est nécessaire, transformant ce qui aurait pu être une simple quête en véritable parcours d’émancipation. Cette évolution s’opère sans rupture dramatique, suivant une logique interne qui respecte la vraisemblance psychologique du personnage.

L’originalité de Moreno-Garcia réside également dans sa capacité à ancrer l’extraordinaire dans le quotidien de son héroïne. Casiopea conserve ses préoccupations de jeune femme des années 1920 – ses cheveux coupés, ses nouveaux vêtements, sa découverte de la modernité urbaine – même au cœur des événements les plus fantastiques. Cette attention aux détails apparemment triviaux enrichit considérablement la profondeur du personnage, créant une héroïne tridimensionnelle dont les réactions restent humainement compréhensibles malgré l’ampleur cosmique de son aventure. L’autrice démontre ainsi qu’il n’est pas nécessaire de sacrifier la complexité psychologique à l’efficacité narrative.

A lire aussi

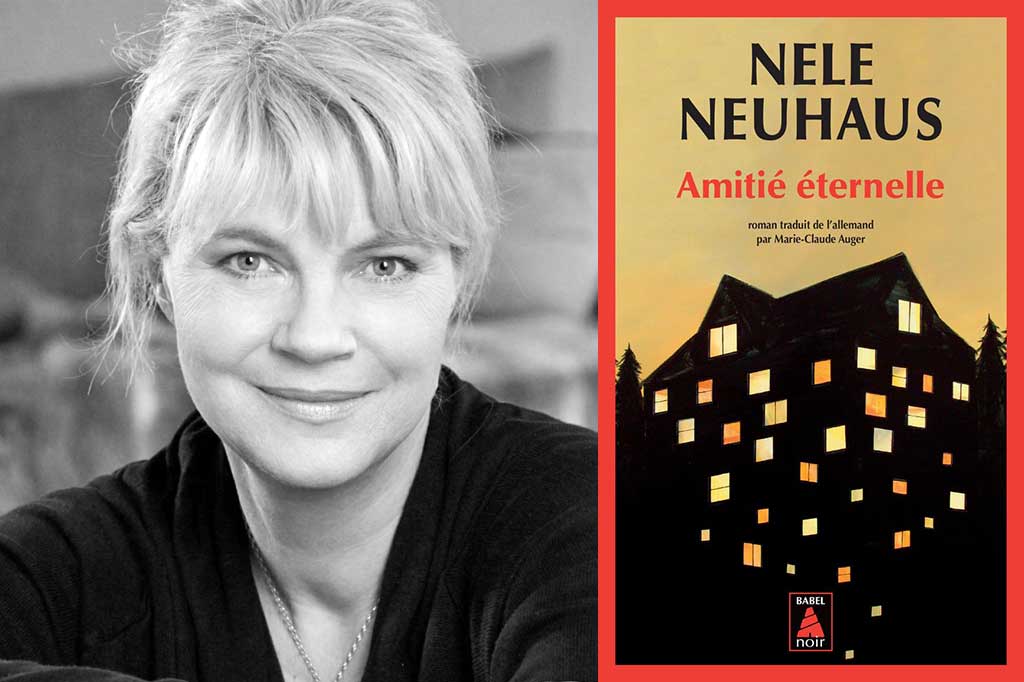

Nele Neuhaus et Amitié éternelle : l’île de Noirmoutier au cœur d’un thriller psychologique

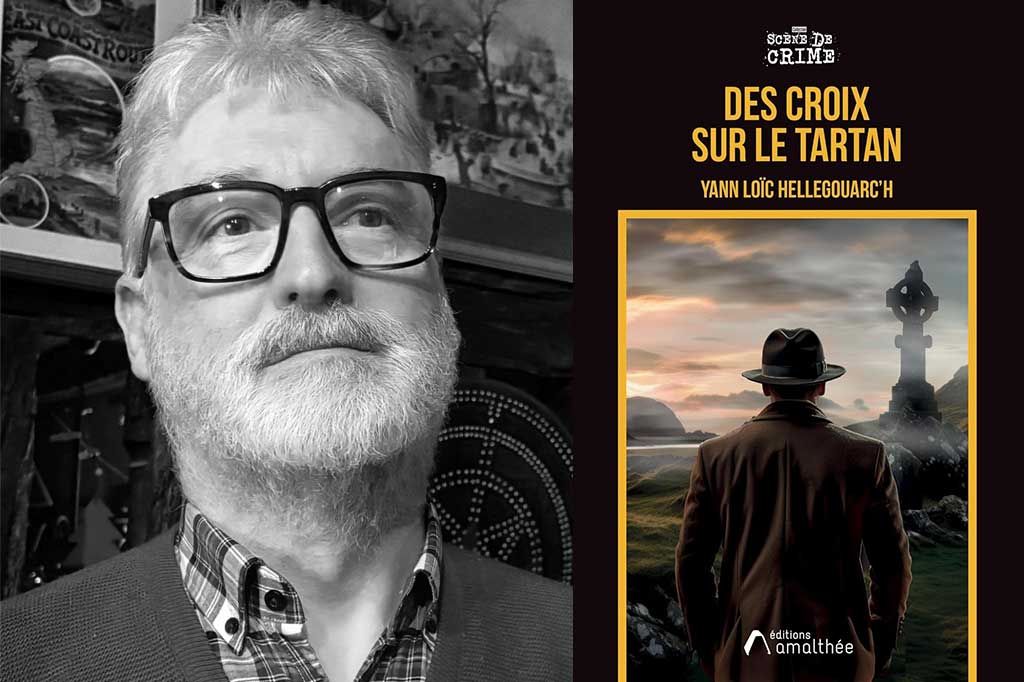

Yann Loïc Hellegouarc’h « Des Croix sur le Tartan » : bruyères et secrets d’État

Darwyne de Colin Niel : quand la nature répare ce que les hommes brisent

Le Solitaire de Geoffrey Household : quand le chasseur devient la proie

L’art du worldbuilding entre réalisme historique et fantastique

L’architecture narrative de « Les Dieux de jade et d’ombre » repose sur un équilibre délicat entre deux univers apparemment incompatibles : le Mexique post-révolutionnaire des années 1920 et la cosmogonie maya ancestrale. Moreno-Garcia démontre une maîtrise remarquable dans la construction de cet espace hybride, tissant avec patience les liens entre la réalité historique documentée et l’imaginaire mythologique. Son Yucatán n’est pas qu’un simple décor : c’est un territoire vivant où coexistent naturellement les tramways hippomobiles d’Uukumil et les routes sombres de Xibalba. Cette superposition géographique et temporelle crée un sentiment de familiarité troublante, comme si le surnaturel avait toujours fait partie intégrante de ce paysage.

La précision historique avec laquelle l’autrice restitue l’atmosphère du Mexique révolutionnaire témoigne d’un travail de documentation rigoureux. Des détails apparemment anodins – les tensions politiques autour de Felipe Carrillo Puerto, l’architecture coloniale de Mérida, les codes sociaux rigides d’une société patriarcale – s’entremêlent naturellement aux éléments fantastiques pour créer une texture narrative d’une richesse exceptionnelle. Moreno-Garcia évite l’écueil de l’anachronisme en respectant scrupuleusement les mentalités de l’époque, ce qui confère une crédibilité saisissante aux réactions de ses personnages face au surnaturel. Cette authenticité historique devient paradoxalement le socle sur lequel repose la vraisemblance fantastique.

L’originalité du worldbuilding de Moreno-Garcia réside dans sa capacité à faire cohabiter deux systèmes de croyances sans les hiérarchiser. Le catholicisme imposé par la colonisation espagnole et les traditions mayas précolongiennes ne s’opposent pas frontalement mais s’enchevêtrent dans la conscience des personnages, créant une complexité culturelle qui reflète la réalité mexicaine. Cette approche nuancée permet à l’autrice d’explorer les mécanismes de syncrétisme religieux sans tomber dans le manichéisme, montrant comment les mythes anciens continuent de nourrir l’imaginaire collectif malgré les transformations historiques. L’univers qui en résulte possède une cohérence interne qui transcende les classifications génériques habituelles.

La géographie fantastique de Xibalba elle-même bénéficie de cette approche méthodique, évitant les clichés du monde souterrain ténébreux pour proposer une vision plus nuancée de l’au-delà maya. Moreno-Garcia puise dans les sources mythologiques authentiques pour construire un royaume des morts qui conserve sa dimension spirituelle originelle tout en s’adaptant aux exigences narratives contemporaines. Cette fidélité aux sources primaires, combinée à une imagination créatrice maîtrisée, produit un effet de réel saisissant qui ancre définitivement le fantastique dans une réalité culturelle tangible.

Les dynamiques de pouvoir et les transformations identitaires

Au cœur de « Les Dieux de jade et d’ombre » se dessine une exploration subtile des mécanismes de domination qui traversent aussi bien la sphère domestique que l’univers divin. Moreno-Garcia orchestre avec finesse un jeu de miroirs entre les rapports de force familiaux et les luttes cosmiques, révélant comment les structures oppressives se reproduisent à tous les niveaux de l’existence. La tyrannie domestique exercée par Cirilo Leyva sur sa petite-fille fait écho à la rivalité fratricide entre Hun-Kamé et Vucub-Kamé, créant une résonance thématique qui enrichit considérablement la portée symbolique du récit. Cette mise en abyme permet à l’autrice d’interroger les fondements mêmes de l’autorité, qu’elle soit patriarcale, divine ou sociale.

L’évolution des rapports entre Casiopea et Hun-Kamé illustre parfaitement cette dynamique transformatrice du pouvoir. Initialement marquée par une hiérarchie apparemment immuable entre mortel et divinité, leur relation se métamorphose progressivement en un partenariat plus équilibré où chacun découvre sa propre vulnérabilité. Moreno-Garcia évite l’écueil du renversement simpliste en montrant comment cette transformation s’opère de manière graduelle, chaque épreuve redéfinissant les contours de leur alliance. Le dieu apprend l’humanité tandis que la mortelle découvre sa propre force, créant une alchimie relationnelle qui transcende les catégories traditionnelles de dominant et dominé.

Cette redistribution des cartes identitaires s’étend également aux questions de genre et de classe sociale. Casiopea incarne une forme d’émancipation féminine qui ne passe pas par la négation de sa féminité mais par l’affirmation de sa singularité. Son parcours révèle comment l’oppression peut paradoxalement forger des ressources inattendues, transformant l’expérience de la marginalisation en source de résilience. L’autrice évite soigneusement les pièges de l’anachronisme en ancrant cette émancipation dans les possibilités réelles de l’époque, montrant comment les bouleversements historiques peuvent ouvrir des brèches dans l’ordre établi.

La métamorphose progressive de Hun-Kamé, qui perd peu à peu sa nature divine au contact de l’humanité de Casiopea, constitue l’une des réussites les plus remarquables de cette exploration thématique. Moreno-Garcia transforme ce qui aurait pu être une simple intrigue de quête en méditation profonde sur l’essence du pouvoir et ses limites. Le dieu découvre que sa force réside moins dans sa nature immortelle que dans sa capacité à créer des liens authentiques, révélant ainsi que les véritables transformations identitaires naissent de la rencontre avec l’altérité plutôt que de l’exercice solitaire de l’autorité.

Les meilleurs livres à acheter

Une esthétique littéraire entre tradition et modernité

L’écriture de Silvia Moreno-Garcia révèle une sensibilité artistique particulière qui puise simultanément dans les traditions narratives du réalisme magique latino-américain et les codes contemporains de la fantasy urbaine. Son style navigue avec aisance entre la prose descriptive héritée des grands maîtres du XIXe siècle et une économie narrative plus moderne, créant une voix littéraire distinctive qui évite les écueils de l’imitation. Les descriptions du Yucatán portent en elles cette double temporalité : elles évoquent la sensualité tropicale chère à García Márquez tout en conservant une précision documentaire qui ancre fermement le récit dans son contexte historique. Cette synthèse esthétique permet à l’autrice de toucher un lectorat diversifié sans sacrifier l’authenticité de sa vision artistique.

La construction des dialogues témoigne d’une attention particulière aux registres de langue et aux nuances culturelles qui caractérisent chaque personnage. Moreno-Garcia parvient à restituer les codes sociaux rigides de la société yucatèque des années 1920 à travers les échanges verbaux, révélant les rapports de classe et les tensions générationnelles par la seule modulation du discours. Hun-Kamé s’exprime avec la solennité archaïque qui sied à sa nature divine, tandis que Casiopea conserve la spontanéité de sa jeunesse malgré la grandeur des événements qu’elle traverse. Cette différenciation stylistique enrichit considérablement la texture narrative sans jamais verser dans l’artifice ou la caricature.

L’orchestration des séquences fantastiques révèle une maîtrise technique remarquable dans l’art de doser le merveilleux. L’autrice évite la surenchère spectaculaire pour privilégier une approche plus intimiste du surnaturel, où chaque manifestation divine trouve sa justification narrative et symbolique. Les descriptions de Xibalba empruntent autant à l’imagerie baroque qu’aux visions oniriques contemporaines, créant un univers visuel d’une richesse plastique saisissante. Cette retenue esthétique, loin d’affadir l’impact fantastique, le renforce en lui conférant une crédibilité émotionnelle qui touche le lecteur au-delà de la simple fascination.

Le rythme narratif lui-même reflète cette esthétique de l’équilibre, alternant moments contemplatifs et accélérations dramatiques selon une cadence qui respecte autant les exigences du genre que les nécessités du développement psychologique des personnages. Moreno-Garcia démontre ainsi qu’il est possible de concilier accessibilité populaire et ambition littéraire, créant une œuvre qui fonctionne aussi bien comme divertissement que comme objet d’analyse critique. Cette double réussite témoigne d’une maturité artistique qui place l’autrice parmi les voix les plus prometteuses de la littérature fantastique contemporaine.

L’impact culturel et la résonance contemporaine de l’œuvre

« Les Dieux de jade et d’ombre » s’inscrit dans un mouvement littéraire plus large de décolonisation culturelle qui trouve un écho particulièrement fort dans le contexte contemporain. L’œuvre de Moreno-Garcia participe à cette dynamique de réappropriation des récits fondateurs par les cultures non-occidentales, offrant une alternative rafraîchissante aux mythologies européennes qui dominent traditionnellement la fantasy. Cette dimension prend une résonance particulière à une époque où les questions de représentation et de diversité culturelle occupent une place centrale dans les débats littéraires. L’autrice propose ainsi une forme de résistance créative qui enrichit le paysage narratif mondial sans pour autant verser dans le militantisme explicite.

La pertinence sociologique du roman dépasse largement son cadre fantastique pour toucher aux préoccupations contemporaines liées à l’émancipation féminine et aux rapports intergénérationnels. Le parcours de Casiopea, jeune femme en quête d’autonomie dans une société patriarcale rigide, résonne naturellement avec les aspirations actuelles, créant des ponts temporels qui transcendent le cadre historique du récit. Cette universalité thématique explique en partie le succès critique de l’œuvre, qui parvient à conjuguer spécificité culturelle et portée générale. Moreno-Garcia démontre ainsi comment la littérature peut servir de miroir aux transformations sociales tout en conservant sa fonction première de divertissement narratif.

L’influence de ce roman sur la perception occidentale de la culture mexicaine mérite également d’être soulignée. En proposant une vision nuancée et respectueuse des traditions précolongiennes, l’autrice contribue à déconstruire les stéréotypes exotisants qui ont longtemps caractérisé la représentation du Mexique dans la littérature internationale. Cette approche authentique, nourrie par un savoir intime de la culture mexicaine, offre aux lecteurs non-mexicains une fenêtre privilégiée sur un imaginaire d’une richesse insoupçonnée. L’œuvre fonctionne ainsi comme un vecteur de dialogue interculturel, favorisant une meilleure compréhension mutuelle à travers le prisme de la fiction.

La réception critique internationale du roman témoigne de cette capacité à transcender les frontières culturelles tout en préservant son ancrage identitaire. Les traductions successives de l’œuvre dans de nombreuses langues confirment son potentiel de rayonnement mondial, révélant comment une voix littéraire authentiquement mexicaine peut toucher un public universel. Cette réussite éditoriale démontre que le particularisme culturel, loin de constituer un obstacle à la diffusion, peut au contraire devenir un atout majeur dans un marché littéraire en quête de renouvellement. Moreno-Garcia prouve ainsi que l’originalité culturelle demeure l’un des moteurs les plus puissants de l’innovation narrative contemporaine.

Les meilleurs livres à acheter

Une œuvre qui enrichit le paysage littéraire fantastique

Au terme de cette exploration, « Les Dieux de jade et d’ombre » s’impose comme une contribution significative au renouvellement de la littérature fantastique contemporaine. Silvia Moreno-Garcia a su créer une œuvre qui transcende les catégories établies, proposant une synthèse originale entre héritage culturel mexicain et exigences narratives modernes. Son roman démontre qu’il est possible d’innover dans un genre parfois perçu comme codifié en puisant dans des sources mythologiques authentiques plutôt qu’en recyclant les références européennes traditionnelles. Cette approche ouvre des perspectives stimulantes pour l’avenir de la fantasy, suggérant que la diversification des imaginaires constitue l’une des voies les plus prometteuses pour régénérer le genre.

L’équilibre réalisé entre accessibilité populaire et profondeur littéraire constitue l’un des atouts majeurs de cette réussite. Moreno-Garcia parvient à satisfaire les attentes du lectorat fantasy tout en proposant une réflexion substantielle sur les questions d’identité, d’émancipation et de transmission culturelle. Cette double dimension confère à l’œuvre une longévité qui dépasse le simple phénomène éditorial, la positionnant comme un jalon dans l’évolution du genre vers une plus grande maturité thématique. L’autrice démontre ainsi que sophistication narrative et succès commercial ne sont pas incompatibles, pourvu que l’authenticité de la vision créatrice demeure le moteur principal de l’écriture.

La construction minutieuse de l’univers narratif et la psychologie nuancée des personnages témoignent d’un savoir-faire technique qui place Moreno-Garcia parmi les voix les plus accomplies de sa génération. Son traitement respectueux de la mythologie maya, combiné à une maîtrise évidente des codes du genre fantastique, produit une alchimie narrative d’une rare efficacité. Cette réussite technique s’accompagne d’une vision artistique cohérente qui traverse l’ensemble du récit, créant une œuvre homogène où chaque élément concourt à l’effet d’ensemble. L’autrice évite ainsi les écueils du patchwork culturel pour proposer une véritable création littéraire autonome.

« Les Dieux de jade et d’ombre » s’inscrit finalement dans cette lignée d’œuvres qui marquent durablement l’évolution d’un genre littéraire. Sans révolutionner les codes de la fantasy, le roman de Moreno-Garcia élargit considérablement ses horizons thématiques et culturels, ouvrant la voie à de nouvelles explorations créatives. Cette contribution, mesurée mais décisive, témoigne de la vitalité d’une littérature fantastique capable de se renouveler en puisant dans la richesse des cultures mondiales. L’œuvre confirme ainsi que l’avenir du genre réside moins dans la répétition de formules éprouvées que dans l’exploration audacieuse de territoires narratifs inédits, nourrie par l’authenticité des expériences culturelles spécifiques.

Mots-clés : Mythologie maya, Fantasy culturelle, Émancipation féminine, Réalisme magique, Mexique années 1920, Quête initiatique, Diversité littéraire

Extrait Première Page du livre

» Chapitre premier

En fonction de la position des astres, certaines personnes naissent sous une bonne étoile et d’autres non. Casiopea Tun, qui avait été baptisée ainsi en l’honneur d’une constellation, était née sous la pire étoile du firmament. Elle avait dix-huit ans, elle n’avait pas un sou en poche et elle avait grandi à Uukumil, une ville terne et insignifiante où un tramway hippomobile s’arrêtait deux fois par semaine sous un soleil implacable et désespérant. Casiopea était assez intelligente pour savoir que la plupart des jeunes femmes de son âge vivaient dans des villes tout aussi ternes et insignifiantes, mais… elle doutait que leurs conditions de vie soient aussi misérables que les siennes.

Casiopea habitait chez son grand-père, Cirilo Leyva, un homme amer dont le corps desséché contenait plus de venin que l’aiguillon d’un scorpion blanc. Elle s’occupait de cette vieille brute, encore assez forte pour lui assener des coups de canne sur la tête quand l’envie lui en prenait. Elle lui servait ses repas, repassait ses vêtements et peignait ses derniers cheveux. Et quand il ne hurlait pas pour qu’on lui apporte un verre d’eau ou ses pantoufles, c’étaient les tantes et les cousines qui ordonnaient à la jeune fille de faire la lessive, de laver le sol et de dépoussiérer le salon.

— Fais ce qu’ils te demandent. Il ne faut pas leur laisser l’occasion de nous traiter de parasites, disait la mère de Casiopea.

La jeune fille ravalait alors une réplique hargneuse. À quoi bon évoquer les humiliations qu’on lui infligeait avec une femme qui n’avait qu’une seule solution à tous les problèmes : prier ?

À l’âge de dix ans, Casiopea avait prié pour que son cousin Martín s’en aille vivre dans une autre ville, loin d’elle. Maintenant, elle savait que si Dieu existait, il se contrefichait de son sort. Qu’avait-il fait pour elle ? En dehors de lui prendre son père ? Cet employé calme et patient qui aimait la poésie, qui était fasciné par les mythologies grecque et maya, et qui racontait des histoires comme personne d’autre à l’heure du coucher. Son cœur s’était arrêté un matin, telle l’aiguille d’une horloge mal remontée. Sa mort avait obligé Casiopea et sa mère à déménager et à retourner chez grand-père. La famille maternelle s’était montrée charitable, à supposer que la charité soit compatible avec le fait de vous exploiter sans relâche et de vous regarder travailler.

Casiopea se serait peut-être vue comme une Cendrillon moderne si elle avait partagé le penchant de son père pour le romantisme. Elle chérissait la poignée de vieux livres de sa collection qu’elle était parvenue à conserver – surtout les sonnets de Quevedo, un festival d’émotions pour un cœur aussi jeune que le sien –, mais l’idée de se prendre pour une héroïne tragique lui semblait ridicule. Elle préférait se concentrer sur des sujets plus pragmatiques. La promesse de son horrible grand-père, par exemple. «

- Titre : Les Dieux de jade et d’ombre

- Titre original : Gods of Jade and Shadow

- Auteur : Silvia Moreno-Garcia

- Éditeur : Bragelonne

- Traduction : Olivier Debernard

- Nationalité : Mexique

- Date de sortie en France : 2024

- Date de sortie en Mexique : 2019

Page Officielle : silviamoreno-garcia.com

Résumé

Mexique, années 20. Le Jazz Age bat son plein, mais Casiopea Tun est trop occupée à récurer les sols de la maison de son richissime grand-père pour répondre à son appel. Elle rêve pourtant d’une vie loin de sa petite ville du sud du Mexique. Une vie dont elle serait maîtresse.

Cet avenir semble aussi inaccessible que les étoiles jusqu’au jour où elle découvre un mystérieux coffre en bois dans la chambre de son grand-père. C’est ainsi qu’elle libère – bien malgré elle – l’esprit d’un dieu de la mort maya. Un dieu qui lui demande de l’aider à récupérer le trône qui lui a été volé par son traître de frère. Un échec signifierait la mort, mais réussir permettrait à Casiopea de réaliser tous ses rêves… En compagnie de ce dieu étrangement séduisant, et usant de son esprit aiguisé, Casiopea se lance dans un périple à travers son pays, des jungles du Yucatán aux lumières éblouissantes de Mexico… en passant par les noires profondeurs du monde des morts maya.

Autres chroniques sur Silvia Moreno-Garcia

- Silvia Moreno-Garcia ou l’émancipation par le mythe

- Silvia Moreno-Garcia, nouvelle reine du gothique flamboyant venue du Mexique

Je m’appelle Manuel et je suis passionné par les polars depuis une soixantaine d’années, une passion qui ne montre aucun signe d’essoufflement.