Un mystère historique au cœur de la Patagonie

Dès les premières pages, Romain Puértolas plonge son lecteur dans l’une des zones d’ombre les plus fascinantes du XXe siècle : que s’est-il réellement passé dans ce bunker berlinois le 30 avril 1945 ? L’auteur saisit cette interrogation historique comme un prisme à travers lequel explorer les méandres de la vérité officielle. En choisissant la Patagonie argentine comme théâtre de son enquête, il transpose le mystère hitlérien dans un décor à la fois grandiose et isolé, où les légendes semblent pouvoir prospérer loin des regards scrutateurs de l’Histoire. Cette géographie de l’exil devient le terreau fertile d’une investigation qui oscille constamment entre document et fiction.

L’originalité de Puértolas réside dans sa capacité à transformer une théorie conspirationniste en matériau romanesque. Plutôt que de trancher définitivement la question de la survie d’Hitler, l’auteur explore les mécanismes par lesquels naissent et se perpétuent les mythes contemporains. La figure d’Amalia, cette cuisinière centenaire aux souvenirs troublants, incarne parfaitement cette ambiguïté : témoin privilégié ou fablatrice inspirée ? Cette incertitude devient le moteur même du récit, entretenant chez le lecteur un sentiment de fascination mêlée de scepticisme.

Le choix de Bariloche comme épicentre de l’intrigue révèle une connaissance fine des enjeux géopolitiques de l’après-guerre. Cette ville alpine au cœur de l’Argentine, refuge avéré de nombreux criminels nazis, offre un cadre crédible aux spéculations les plus audacieuses. Puértolas exploite habilement cette réalité historique documentée pour donner du poids à sa fiction, créant un effet de réel qui déstabilise agréablement les certitudes du lecteur. L’écrivain transforme ainsi un fait divers géopolitique en véritable laboratoire narratif où s’entremêlent archives déclassifiées, témoignages suspects et indices photographiques.

L’auteur démontre une maîtrise remarquable de l’art du suspense historique en dosant savamment révélations et zones d’ombre. Chaque élément présenté – des documents du FBI aux témoignages locaux – est soumis à l’analyse critique du narrateur-enquêteur, créant une tension permanente entre adhésion et méfiance. Cette approche méthodique, qui emprunte autant au roman policier qu’au reportage journalistique, confère à l’ensemble une crédibilité troublante tout en préservant la dimension ludique de l’entreprise littéraire.

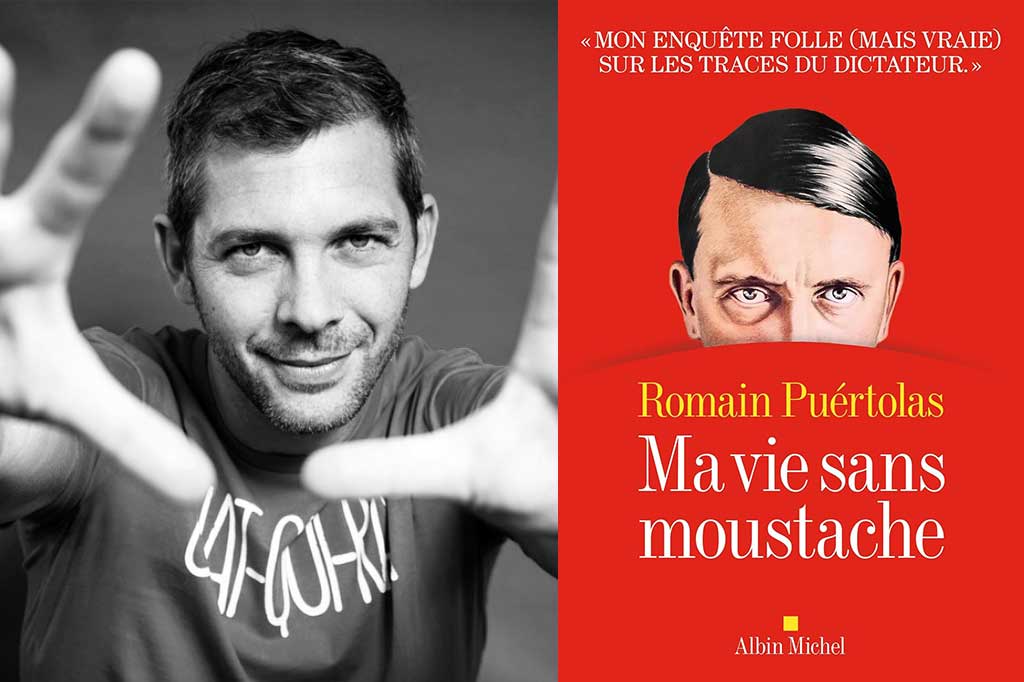

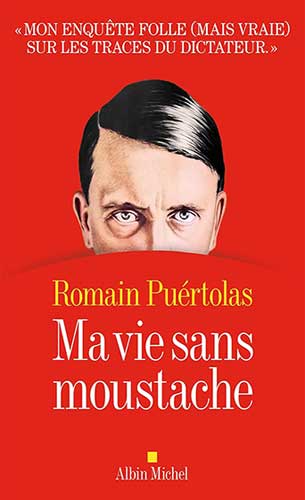

livres de Romain Puértolas à acheter

L’art du témoignage et de l’enquête littéraire

Romain Puértolas déploie dans son récit une véritable stratégie de l’authenticité, mêlant avec virtuosité les codes de l’enquête journalistique et ceux de la création romanesque. L’insertion d’extraits du journal intime d’Amalia, les références précises aux documents déclassifiés du FBI, et la reproduction de photographies d’époque créent un effet de véracité saisissant. Cette accumulation de « preuves » transforme le lecteur en co-enquêteur, l’invitant à peser chaque indice, à questionner chaque source. L’auteur exploite brillamment cette confusion des genres pour interroger notre rapport contemporain à l’information et à la vérité historique.

La construction du personnage d’Amalia illustre parfaitement cette ambiguïté maîtrisée entre document et fiction. Puértolas lui confère une épaisseur psychologique remarquable : ses trous de mémoire sélectifs, ses détails culinaires précis, ses contradictions involontaires dessinent le portrait troublant d’une témoin dont la fiabilité oscille constamment. Cette caractérisation nuancée évite l’écueil de la caricature tout en questionnant subtilement les mécanismes de la mémoire collective. L’écrivain transforme ainsi les failles du témoignage en ressorts dramatiques, révélant par là même sa compréhension fine des enjeux mémoriels contemporains.

L’approche méthodologique du narrateur-enquêteur révèle une maîtrise certaine des techniques d’investigation. Puértolas multiplie les angles d’approche : recoupement de sources, analyse critique des documents, confrontation des témoignages contradictoires. Cette rigueur apparente dans la démarche renforce paradoxalement la dimension fictionnelle de l’entreprise, créant un jeu de miroirs fascinant entre réalité et imagination. L’auteur parvient ainsi à maintenir le lecteur dans une zone d’incertitude productive, où le plaisir de la lecture naît précisément de cette indécidabilité savamment orchestrée.

La polyphonie des voix narratives constitue l’un des atouts majeurs de cette construction littéraire. Aux souvenirs d’Amalia s’ajoutent les témoignages de Carlos, les révélations du guide Juan, les archives familiales, créant une symphonie testimoniale d’une richesse remarquable. Puértolas orchestre ces différentes perspectives sans jamais perdre le contrôle de son récit, démontrant une habileté narrative certaine. Cette multiplicité des sources renforce l’impression d’enquête sérieuse tout en révélant, par leurs contradictions mêmes, la fragilité intrinsèque de toute vérité historique reconstituée.

Entre réalité et fiction : la construction narrative

L’architecture narrative de « Ma vie sans moustache » repose sur un équilibre délicat entre authenticité documentaire et liberté créatrice. Puértolas assume pleinement cette hybridité générique, n’hésitant pas à révéler au lecteur ses propres doutes et incertitudes face aux éléments recueillis. Cette transparence méthodologique, loin d’affaiblir le récit, en constitue paradoxalement la force principale. L’auteur transforme ses hésitations en moteur dramatique, créant une tension narrative qui maintient l’attention du lecteur tout en questionnant nos habitudes de consommation de l’information historique.

La temporalité du récit illustre parfaitement cette maîtrise de la construction littéraire. Puértolas alterne habilement entre le présent de l’enquête menée en 2015 et les flashbacks vers les années 1945-1963, créant un système d’échos temporels qui enrichit progressivement la compréhension des enjeux. Cette technique de montage, empruntée au cinéma, permet de maintenir un rythme soutenu tout en déployant méthodiquement les différentes strates de l’intrigue. L’écrivain démontre ainsi sa capacité à orchestrer la complexité narrative sans perdre en lisibilité.

L’insertion de documents visuels – photographies, extraits d’archives, reproductions de journaux – constitue un parti pris esthétique audacieux qui renforce l’impression d’authenticité. Ces éléments iconographiques fonctionnent comme autant de « preuves » offertes au lecteur, tout en révélant subtilement leur propre ambiguïté. Puértolas exploite intelligemment cette dimension visuelle pour créer des effets de réel tout en maintenant une distance critique salutaire. Cette stratégie éditoriale témoigne d’une réflexion aboutie sur les modalités contemporaines de transmission de l’information historique.

L’auteur navigue avec dextérité entre les exigences du divertissement et celles de la réflexion critique. Son récit fonctionne simultanément comme un thriller historique captivant et comme une méditation sur les mécanismes de fabrication des mythes contemporains. Cette double dimension évite l’écueil de la facilité tout en préservant l’accessibilité du propos. Puértolas parvient ainsi à concilier plaisir de lecture et interrogation intellectuelle, démontrant qu’une littérature populaire peut également porter une réflexion de fond sur les enjeux mémoriels de notre époque.

Les meilleurs livres à acheter

Bariloche, personnage à part entière du récit

La ville de Bariloche transcende son statut de simple décor pour devenir un véritable protagoniste de l’histoire que raconte Puértolas. L’auteur saisit avec perspicacité l’étrangeté de cette enclave alpine au cœur de la Patagonie argentine, où l’architecture suisse côtoie les chocolateries et les magasins de matériel de ski. Cette incongruité géographique, loin d’être anecdotique, nourrit l’atmosphère particulière du récit et renforce la crédibilité des spéculations les plus audacieuses. Puértolas exploite habilement cette singularité pour créer un cadre où l’invraisemblable devient plausible, où les légendes les plus folles peuvent prendre racine.

L’évocation du passé nazi avéré de la région confère une dimension historique tangible aux investigations du narrateur. L’écrivain documente méticuleusement la présence effective de criminels de guerre comme Erich Priebke ou Reinhard Kopps, transformant ces faits établis en toile de fond crédible pour sa propre enquête fictionnelle. Cette stratégie narrative révèle une compréhension fine des enjeux géopolitiques de l’après-guerre tout en ancrant solidement son récit dans une réalité historique vérifiable. La frontière entre fait documenté et spéculation romanesque s’estompe ainsi progressivement, créant un trouble fécond chez le lecteur.

Les habitants de Bariloche eux-mêmes participent de cette ambiance particulière, oscillant entre témoins sincères et mythomanes inspirés. Puértolas dresse un portrait nuancé de cette communauté locale où chacun semble détenir un fragment de vérité ou une anecdote troublante sur le passé nazi de la région. Cette prolifération de témoignages contradictoires transforme la ville en véritable labyrinthe mémoriel, où la vérité historique se dilue dans la rumeur collective. L’auteur parvient ainsi à restituer l’atmosphère unique d’un lieu hanté par son propre passé, sans céder à la caricature ou au folklore facile.

La géographie même des lieux devient porteuse de sens dans l’économie du récit. Le lac Nahuel Huapi, les montagnes enneigées, la forêt dense qui entoure le domaine Inalco constituent autant d’éléments symboliques qui renforcent l’impression d’isolement et de secret. Puértolas exploite ces données topographiques pour créer une atmosphère de mystère qui sert parfaitement son propos narratif. Cette utilisation dramaturgique de l’espace révèle une sensibilité littéraire certaine et une capacité à transformer les contraintes géographiques en atouts romanesques.

L’humour comme fil conducteur de l’investigation

L’approche humoristique de Puértolas constitue l’une des clés de voûte de son dispositif narratif, permettant d’aborder un sujet aussi lourd que le nazisme sans jamais sombrer dans la gravité compassée. L’auteur cultive un ton décalé qui désamorce la solennité habituelle des enquêtes historiques, transformant ses propres doutes méthodologiques en source de comique. Cette autodérision constante crée une complicité avec le lecteur, invité à partager les interrogations et les petites frustrations d’un enquêteur amateur confronté à l’ampleur de sa tâche. L’humour devient ainsi un outil de distanciation critique qui préserve l’esprit d’analyse tout en rendant la lecture plus accessible.

Les observations du narrateur sur les particularités locales révèlent un sens aigu de l’absurde quotidien. Qu’il s’agisse des canettes de Coca-Cola de format réduit, du « Bariloche Nazi Tour » proposé aux touristes, ou des témoignages rocambolesques des habitants, Puértolas saisit avec justesse les incongruités d’une situation où le tourisme mémoriel côtoie le business le plus prosaïque. Cette capacité à repérer le comique involontaire des situations témoigne d’un regard amusé sur les contradictions contemporaines. L’écrivain parvient ainsi à maintenir une légèreté de ton qui n’exclut ni la réflexion ni l’émotion authentique.

Les portraits de personnages secondaires bénéficient particulièrement de cette verve comique, sans jamais verser dans la caricature gratuite. Le guide Juan, avec son opportunisme commercial assumé, ou les divers témoins aux récits parfois fantaisistes, sont croqués avec une bienveillance amusée qui révèle la sympathie de l’auteur pour ces figures humaines. Puértolas évite l’écueil du mépris condescendant en préservant la dignité de ses interlocuteurs tout en soulignant leurs petites manies et leurs contradictions. Cette galerie de portraits compose un kaléidoscope humain savoureux qui enrichit considérablement la texture narrative du récit.

L’ironie puertolasienne fonctionne également comme un révélateur des enjeux plus profonds de son enquête. En ridiculisant gentiment les théories conspirationnistes les plus extravagantes, l’auteur interroge par ricochet notre propre crédulité face aux récits alternatifs de l’Histoire. Cette dimension critique de l’humour évite la facilité du divertissement pur pour proposer une réflexion plus subtile sur les mécanismes de fabrication des mythes contemporains. L’écrivain démontre ainsi qu’il est possible de traiter avec sérieux des sujets graves tout en préservant une distance salutaire grâce au rire.

A lire aussi

La mémoire collective face aux légendes urbaines

À travers son enquête patagone, Puértolas explore avec finesse les mécanismes par lesquels se construisent et se perpétuent les récits alternatifs de l’Histoire. L’auteur révèle comment une communauté locale peut collectivement adhérer à une version des faits qui défie la vérité officielle, créant une mémoire parallèle nourrie de témoignages fragmentaires et de transmissions orales. Cette anthropologie spontanée de la rumeur historique dépasse le simple cas d’école pour questionner notre rapport contemporain à l’information et à la vérité. Puértolas saisit avec perspicacité la manière dont certains territoires peuvent devenir les conservatoires de mythes tenaces, imperméables aux démentis officiels.

L’analyse du phénomène barilochais révèle les ressorts psychologiques qui président à l’élaboration des légendes contemporaines. L’écrivain observe comment le besoin de donner du sens au chaos historique peut conduire à privilégier des explications séduisantes au détriment des faits établis. Cette propension humaine à préférer le récit cohérent à la réalité complexe trouve dans l’affaire Hitler un terrain d’expression particulièrement fertile. L’auteur évite soigneusement le piège du jugement moral pour adopter une posture compréhensive qui éclaire les motivations profondes de ses interlocuteurs argentins.

La confrontation entre sources officielles et témoignages locaux constitue l’un des fils rouges les plus stimulants du récit. Puértolas documente scrupuleusement cette tension entre vérité historique établie et mémoire populaire, révélant les zones d’ombre qui permettent aux spéculations de prospérer. L’émergence de nouvelles preuves scientifiques, comme les analyses ADN menées par Philippe Charlier, vient perturber cet équilibre fragile sans pour autant faire disparaître les convictions locales. Cette résistance de la croyance face aux démentis factuels illustre la complexité des rapports entre science, histoire et imaginaire collectif.

L’approche de l’auteur transcende le simple débunking pour proposer une réflexion plus nuancée sur la valeur des récits non-officiels. Sans cautionner les théories les plus fantaisistes, Puértolas reconnaît la légitimité de l’interrogation critique face aux versions établies de l’Histoire. Cette position équilibrée évite l’écueil du scepticisme systématique tout en préservant l’exigence de rigueur factuelle. L’écrivain parvient ainsi à maintenir ouvert l’espace du questionnement légitime sans céder aux sirènes du révisionnisme historique, démontrant une maturité intellectuelle remarquable dans le traitement de ces sujets sensibles.

Un style accessible au service d’une intrigue complexe

La prose de Puértolas frappe d’emblée par sa fluidité naturelle, qui parvient à domestiquer la complexité historique sans jamais la simplifier à outrance. L’auteur maîtrise l’art délicat du récit d’investigation, alternant avec aisance entre passages documentaires denses et séquences narratives plus légères. Cette modulation stylistique évite l’écueil de l’aridité académique tout en préservant la rigueur nécessaire au traitement d’un sujet aussi sensible. L’écrivain démontre une capacité remarquable à rendre digestibles des informations techniques ou historiques pointues, transformant l’érudition en plaisir de lecture.

Les dialogues restituent avec authenticité les voix des différents interlocuteurs rencontrés lors de l’enquête, révélant un sens aigu de l’observation sociologique. Puértolas parvient à capter les particularités linguistiques de ses témoins sans jamais verser dans le pittoresque facile ou la condescendance. Cette attention portée aux spécificités de chaque parole enrichit considérablement la dimension humaine du récit tout en contribuant à son réalisme. L’auteur évite ainsi l’uniformisation stylistique qui aurait pu nuire à la crédibilité de son dispositif narratif.

La gestion du suspense révèle une maîtrise certaine des techniques de narration populaire, sans sacrifier la complexité intellectuelle du propos. Puértolas distille habilement les révélations et maintient l’attention du lecteur grâce à un dosage savant entre certitudes et interrogations. Cette architecture dramaturgique emprunte autant au roman policier qu’au reportage journalistique, créant un hybride générique particulièrement efficace. L’écrivain parvient ainsi à concilier les exigences du divertissement et celles de la réflexion critique.

L’insertion d’éléments autobiographiques personnels humanise agréablement un récit qui aurait pu pécher par excès de froideur documentaire. Les références littéraires de l’auteur, ses petites manies de voyageur, ses moments de doute méthodologique composent un autoportrait en creux qui renforce la dimension relationnelle de l’enquête. Cette présence discrète mais constante du narrateur-personnage évite l’impersonnalité du compte-rendu factuel tout en préservant la crédibilité de la démarche investigatrice. Puértolas démontre ainsi qu’il est possible de conjuguer subjectivité assumée et objectivité méthodologique sans contradiction majeure.

Les meilleurs livres à acheter

Quand la littérature interroge l’Histoire officielle

L’entreprise littéraire de Puértolas s’inscrit dans une tradition narrative qui utilise la fiction comme laboratoire d’expérimentation historique. Sans prétendre révolutionner notre compréhension du XXe siècle, l’auteur exploite les interstices de l’Histoire officielle pour déployer une réflexion plus large sur les modalités de construction du savoir historique. Cette démarche créatrice révèle la capacité de la littérature à investir des territoires que la recherche académique aborde parfois avec prudence excessive. Puértolas démontre ainsi que l’imagination littéraire peut constituer un outil heuristique légitime, capable d’éclairer sous un jour nouveau des questions historiques complexes.

La force de ce récit réside dans sa capacité à maintenir une exigence critique sans céder aux facilités du relativisme historique. L’auteur confronte systématiquement ses découvertes aux sources officielles, révélant par cette méthode les failles et les zones d’ombre qui nourrissent les spéculations les plus audacieuses. Cette rigueur méthodologique préserve le récit de toute dérive conspirationniste tout en légitimant l’interrogation critique. Puértolas parvient ainsi à questionner la vérité établie sans la discréditer, démontrant qu’il est possible d’adopter une posture intellectuelle nuancée face aux certitudes historiques.

L’œuvre révèle également les enjeux contemporains qui sous-tendent notre rapport au passé nazi. En documentant la persistance de ces légendes urbaines en Patagonie, l’auteur éclaire indirectement les mécanismes par lesquels certaines sociétés digèrent traumatismes historiques et culpabilités collectives. Cette dimension anthropologique du récit dépasse le simple cas d’école argentin pour interroger plus largement notre époque et ses obsessions mémorielles. L’écrivain révèle ainsi comment les récits alternatifs peuvent parfois exprimer des vérités psychologiques ou sociologiques que l’Histoire officielle peine à saisir.

Au terme de cette investigation littéraire, Puértolas livre une œuvre qui transcende son sujet initial pour proposer une méditation stimulante sur les rapports complexes entre vérité, mémoire et imagination. L’auteur démontre que la littérature contemporaine peut légitimement s’emparer des grands mystères historiques sans pour autant prétendre les résoudre définitivement. Cette modestie intellectuelle, conjuguée à une indéniable habileté narrative, confère à « Ma vie sans moustache » une portée qui dépasse largement le cadre du simple divertissement érudit. L’œuvre s’impose finalement comme une contribution originale à la réflexion contemporaine sur les usages du passé et les pouvoirs de la fiction.

Mots-clés : Histoire alternative, Enquête littéraire, Patagonie argentine, Mémoire collective, Témoignage historique, Mystère nazi, Fiction documentaire

Extrait Première Page du livre

» 1

Rasez sa moustache à Hitler et il n’en reste rien.

Envolé, le Hitler.

Voilà la conclusion à laquelle je parviens après vingt bonnes minutes à batailler sur Photoshop pour effacer la célèbre pilosité du chancelier allemand sur une photo d’époque sans altérer les contours de sa bouche et de son nez.

Rien.

Rien du tout.

Et je défie qui que ce soit de le reconnaître sans elle.

Hitler est méconnaissable.

Tel Charlie Chaplin sans moustache ni chapeau.

Tel Xavier Dupont de Ligonnès sans cheveux ni lunettes.

Tel Magnum sans moustache ni chemise à fleurs.

Bon, j’arrête là, vous avez compris.

Pour Magnum, c’est stupéfiant, soit dit en passant. Je viens de regarder sur Internet (pour chaque phrase écrite, je passe une demi-heure sur le Net, pas très rentable cette affaire…) quelques photos de Tom Selleck rasé de près et c’est une autre personne. Je pourrais le croiser dans les rues de Los Angeles, il ne me viendrait jamais à l’idée de l’arrêter pour un autographe. Je considère pourtant que je suis une personne très physionomiste. Et Magnum était l’une de mes séries préférées. J’ai vu les cent soixante-deux épisodes.

Je comprends maintenant pourquoi personne ne reconnaissait Clark Kent lorsqu’il ôtait ses lunettes pour devenir Superman ou Don Diego de la Vega quand il revêtait son masque noir et se transformait en Zorro.

Tout ça pour dire que je commence à la croire, cette brave dame qui m’a avoué ne pas avoir reconnu Adolf Hitler lorsqu’on le lui a présenté.

Un Hitler sans moustache.

Comme monsieur Tout-le-monde.

Un Hitler qui portait le nom de Bruno Kirchner.

C’était en Argentine.

En décembre 1945. «

- Titre : Ma vie sans moustache

- Auteur : Romain Puértolas

- Éditeur : Albin Michel

- Nationalité : France

- Date de sortie : 2025

Résumé

« En février 2015, j’ai reçu une lettre d’Argentine dans laquelle une très vieille dame me disait avoir été la dernière cuisinière d’Hitler… après 1945 ! Elle m’invitait à la rencontrer. Bien entendu, cela m’a d’abord fait sourire. J’allais passer à autre chose lorsque, titillé, j’entrepris quelques recherches et découvris San Carlos de Bariloche, petite bourgade du nord de la Patagonie, où les habitants racontent que certains auraient côtoyé le dictateur nazi pendant plus de vingt ans… après la fin de la guerre.

Le doute se mit à germer dans mon esprit : et s’ils avaient raison ? Et si le Führer ne s’était pas suicidé le 30 avril 1945 dans son bunker berlinois ?

Il n’en fallut pas plus à l’enquêteur que je suis pour sauter dans un avion… »

Après Comment j’ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès, Romain Puértolas, ancien capitaine de police, livre un nouveau « roman-quête » et mène une investigation qui nous entraîne dans une histoire aussi sérieuse qu’ubuesque.

Je m’appelle Manuel et je suis passionné par les polars depuis une soixantaine d’années, une passion qui ne montre aucun signe d’essoufflement.