Un monde bouleversé par l’immortalité

Céline Raphaëlle plante le décor de son roman dans un futur proche qui saisit d’emblée par sa radicalité : en 2050, l’humanité a découvert l’immortalité. Cette prémisse, loin d’être un simple artifice narratif, devient le socle d’une réflexion profonde sur la condition humaine. L’auteure évite l’écueil de la science-fiction explicative pour se concentrer sur les répercussions sociétales et psychologiques de cette transformation. Le mystère entoure cette mutation – nul ne sait comment elle s’est produite – créant une atmosphère d’incertitude qui traverse tout le récit comme un fil conducteur invisible.

L’univers dystopique dépeint par Raphaëlle révèle sa cohérence dans chaque détail du quotidien transformé. Le « Nouveau Monde » de 2058 présente une société où les priorités ont basculé : les crimes contre l’environnement deviennent les seuls véritables délits tandis que les violences interpersonnelles perdent leur gravité légale. Cette inversion des valeurs morales et juridiques crée un terrain fertile pour explorer les paradoxes de la nature humaine. La nourriture synthétique, les restrictions énergétiques, l’abolition des frontières nationales au profit de territoires continentaux : chaque élément participe à la construction d’un monde crédible dans sa logique interne.

Le Conseil Planétaire, instance dirigeante de cette nouvelle ère, incarne les dérives potentielles du pouvoir face à une humanité transformée. Raphaëlle dessine les contours d’une gouvernance mondiale où les représentants continentaux naviguent entre pragmatisme environnemental et autoritarisme. Cette structure politique permet à l’auteure d’interroger les mécanismes démocratiques dans un contexte où la mort ne régule plus naturellement les générations. Le contraste entre les mesures écologiques nécessaires et la liberté individuelle génère une tension narrative constante.

L’originalité du propos réside dans l’exploration des conséquences psychologiques de l’immortalité plutôt que dans ses causes. Raphaëlle montre comment l’absence de finitude bouleverse le rapport au temps, aux relations, aux projets de vie. Les personnages évoluent dans un monde où l’espoir et le désespoir prennent de nouvelles dimensions, où la notion même de génération s’estompe. Cette approche confère au roman une profondeur philosophique qui dépasse largement le cadre de la fiction d’anticipation pour toucher aux questionnements universels sur le sens de l’existence humaine.

livres de Céline Raphaëlle à acheter

Portraits croisés dans un univers dystopique

Rognard incarne la figure du père protecteur confronté aux bouleversements du monde nouveau. Policier expérimenté, il porte en lui les cicatrices d’une époque révolue où son métier avait encore du sens. Raphaëlle sculpte ce personnage avec une économie de moyens remarquable : chaque geste, chaque réflexion révèle un homme tiraillé entre ses valeurs morales et un système judiciaire défaillant. Sa relation paternelle avec Tico – enfant adopté qu’il a sauvé d’un incendie – constitue l’ancrage émotionnel qui le maintient debout dans un univers devenu absurde. L’auteure évite l’écueil du héros parfait en dotant Rognard de zones d’ombre et de secrets qui enrichissent sa complexité psychologique.

Tico et Zinnie forment un duo de jeunes adultes aux tempéraments contrastés, unis par des tragédies similaires dans leur enfance. Le premier, serveur introverti marqué par l’abandon, incarne une génération qui grandit dans l’immortalité sans en comprendre les enjeux. Zinnie, influenceuse rebelle aux prises avec son identité, représente quant à elle la quête d’authenticité dans un monde synthétique. Raphaëlle tisse entre eux une relation d’abord conflictuelle qui évolue vers une complicité teintée d’entraide mutuelle. Leurs échanges, parfois âpres, révèlent deux visions du monde qui s’affrontent et s’enrichissent mutuellement.

Luna se dessine en filigrane comme la figure maternelle bienveillante mais imparfaite, thérapeute confrontée aux limites de son art dans un monde où la mort n’existe plus. Sa relation complexe avec Zinnie illustre les défis de la parentalité adoptive dans un contexte sociétal bouleversé. L’auteure explore avec finesse les non-dits familiaux et les blessures transmises d’une génération à l’autre. Ces personnages secondaires – d’Ernesto à Esteban en passant par les figures plus sombres qui croisent leur route – composent une galerie humaine où chacun porte sa part de vérité sur cette société en mutation.

La force de Raphaëlle réside dans sa capacité à humaniser des personnages pris dans un système déshumanisant. Aucun n’est entièrement héroïque ni complètement antipathique ; tous naviguent avec leurs contradictions dans un monde qui a perdu ses repères moraux. Cette nuance dans la caractérisation permet au lecteur de s’identifier à leurs dilemmes sans jamais sombrer dans le manichéisme. L’auteure dessine ainsi un panorama social où l’immortalité révèle autant qu’elle transforme la nature humaine fondamentale.

Architecture narrative et construction temporelle

Céline Raphaëlle orchestre son récit selon une structure temporelle qui navigue habilement entre passé et présent, créant un jeu de miroirs narratif particulièrement efficace. L’ouverture sur l’année 2040, avec le sauvetage du bébé Tico par Rognard, établit immédiatement les enjeux émotionnels qui traverseront l’ensemble du roman. Cette analepse fondatrice permet à l’auteure d’ancrer solidement les motivations profondes de ses personnages avant de plonger dans l’action contemporaine de 2058. Le va-et-vient temporel ne relève jamais de l’artifice gratuit mais sert systématiquement la compréhension psychologique des protagonistes.

La progression narrative s’articule autour d’une quête initiatique qui transforme progressivement un road trip en véritable odyssée existentielle. Raphaëlle maîtrise l’art du dévoilement graduel : chaque étape du voyage révèle de nouveaux éléments sur le passé des personnages tout en approfondissant le mystère central. L’alternance entre séquences d’action et moments de réflexion intime crée un rythme soutenu sans jamais sacrifier la profondeur psychologique. Cette construction en spirale permet au lecteur de découvrir simultanément les secrets du monde dystopique et ceux des protagonistes.

L’insertion de chapitres focalisés sur des personnages secondaires, notamment la figure énigmatique de Ciaran, introduit une polyphonie narrative qui enrichit considérablement la texture du récit. Ces perspectives multiples évitent l’écueil d’une narration trop centrée sur les héros principaux et offrent un panorama plus complet de cette société transformée. L’auteure joue avec les codes du thriller en distillant des indices qui prennent leur sens rétrospectivement, créant un effet de relecture particulièrement satisfaisant. Cette technique narrative démontre une maturité d’écriture certaine dans la gestion des révélations.

Le traitement du temps dans « Les Faucheuses » reflète intelligemment les paradoxes de l’immortalité : si la mort n’existe plus, l’urgence demeure présente à travers la quête des personnages. Raphaëlle évite le piège d’une temporalité dilatée qui pourrait diluer la tension dramatique. Au contraire, elle resserre l’action autour de quelques jours cruciaux où tout bascule, créant un contraste saisissant entre l’éternité promise aux personnages et l’instantané de leurs choix décisifs. Cette gestion temporelle sert efficacement les enjeux philosophiques du roman sans jamais ralentir la mécanique narrative.

A lire aussi

Les mécanismes du suspense et du mystère

Raphaëlle déploie un arsenal de techniques narratives qui maintiennent le lecteur en haleine sans jamais recourir aux ficelles grossières du genre. La disparition de Rognard et Luna constitue le moteur central de l’intrigue, mais l’auteure évite de transformer cette énigme en simple prétexte à rebondissements spectaculaires. Elle distille plutôt les indices avec parcimonie, chaque révélation soulevant de nouvelles questions qui approfondissent la complexité du mystère initial. L’album de famille découvert dans la maison catalane illustre parfaitement cette approche : loin d’apporter des réponses définitives, il ouvre de nouveaux questionnements sur les liens entre les personnages et leur passé commun.

La construction en miroir des destins de Tico et Zinnie génère une tension dramatique subtile qui transcende le simple suspense policier. Leurs histoires parallèles – deux orphelins d’incendies criminels – créent un réseau de correspondances troublantes qui interrogent la notion de coïncidence. L’auteure manie l’art de la suggestion en semant des détails apparemment anodins qui prennent rétrospectivement une résonance particulière. Le pendentif mystérieux, les messages cryptés de Dark88, les camions suspects : autant d’éléments qui tissent une toile d’indices sans jamais basculer dans l’artificiel.

L’introduction progressive de la figure énigmatique de Ciaran apporte une dimension plus sombre au récit, révélant les zones d’ombre de ce monde dystopique. Ses apparitions sporadiques et ses activités inquiétantes créent un contrepoint menaçant aux pérégrinations des jeunes protagonistes. Raphaëlle dose habilement ces séquences pour maintenir une atmosphère d’inquiétude latente sans pour autant plonger dans l’horreur gratuite. Cette gestion de la menace diffuse démontre une compréhension fine des ressorts psychologiques du suspense.

L’efficacité de ces mécanismes repose sur l’ancrage émotionnel solide des personnages principaux. Le mystère ne fonctionne que parce que le lecteur s’investit dans la quête de Tico et Zinnie, partageant leurs angoisses et leurs découvertes. L’auteure évite l’écueil du puzzle intellectuel désincarné en maintenant constamment les enjeux humains au premier plan. Cette approche permet au suspense de servir l’exploration psychologique plutôt que de la parasiter, créant un équilibre délicat entre efficacité narrative et profondeur littéraire.

Questionnements philosophiques sur la condition humaine

L’immortalité, telle que la conçoit Raphaëlle, devient un prisme révélateur des paradoxes existentiels les plus profonds. L’auteure interroge frontalement ce qui définit l’humanité lorsque la finitude disparaît : que reste-t-il de nos motivations, de nos élans créateurs, de notre capacité d’empathie quand la perspective de la mort ne structure plus notre rapport au temps ? Le personnage du vieil homme cancéreux rencontré par Tico et Zinnie cristallise cette réflexion avec une acuité particulière. Sa supplique désespérée – « tuez-moi » – résonne comme un cri existentiel qui traverse tout le roman, questionnant la valeur intrinsèque de l’existence prolongée contre nature.

La transformation sociétale décrite par l’auteure révèle comment l’absence de mort naturelle bouleverse les structures morales traditionnelles. Le « Nouveau Monde » présente une hiérarchie des valeurs inversée où les crimes contre l’environnement supplantent les violences interpersonnelles dans l’échelle pénale. Cette redistribution des priorités éthiques soulève des interrogations vertigineuses sur la relativité des systèmes moraux et leur adaptation aux circonstances historiques. Raphaëlle évite le piège du jugement moral simpliste pour explorer les mécanismes complexes qui président à ces mutations civilisationnelles.

La question du deuil impossible traverse l’œuvre comme un leitmotiv douloureux, incarné notamment par les personnages d’Angelo ou des propriétaires du chalet qui ont acquis une IA pour « communiquer » avec leur fille décédée. L’auteure sonde les profondeurs psychologiques d’une humanité privée de ses rituels de séparation, contrainte de porter éternellement le poids de ses pertes sans possibilité de résolution. Cette exploration de la mélancolie perpétuelle révèle une compréhension fine des mécanismes psychiques qui régissent notre rapport à la perte et au temps.

L’intelligence de Raphaëlle réside dans sa capacité à poser ces questions philosophiques majeures sans prétendre y apporter de réponses définitives. Elle laisse ses personnages – et par extension ses lecteurs – confrontés aux apories de leur condition transformée, créant un espace de réflexion fertile plutôt qu’un système doctrinaire. Cette approche ouverte confère au roman une portée universelle qui dépasse largement son cadre dystopique pour interroger notre propre rapport à l’existence, à la mort et au sens dans un monde en perpétuelle mutation.

Les meilleurs polars à dévorer chez amazon

L’exploration des liens familiaux et de l’identité

La filiation adoptive constitue le cœur battant du roman, incarnée par la relation entre Rognard et Tico qui transcende les liens du sang par la force de l’amour parental. Raphaëlle sculpte cette paternité choisie avec une justesse remarquable, montrant comment l’adoption forge des liens aussi solides que ceux de la naissance biologique. La révélation tardive des origines de Tico – ses parents biologiques, sa sœur jumelle disparue – crée une tension narrative qui interroge la nature même de l’identité : sommes-nous définis par notre héritage génétique ou par ceux qui nous élèvent ? L’auteure évite l’écueil du melodrame pour explorer ces questionnements avec une profondeur psychologique authentique.

Le duo formé par Luna et Zinnie offre un contrepoint complexe à cette paternité réussie, révélant les difficultés inhérentes aux familles recomposées. Leur relation tumultueuse illustre comment les blessures de l’abandon peuvent parasiter même les intentions les plus bienveillantes. Raphaëlle dépeint avec finesse les non-dits qui empoisonnent leur quotidien : Luna qui n’ose franchir le pas de l’adoption officielle, Zinnie qui refuse cette filiation par peur d’un nouveau rejet. Cette dynamique familiale dysfonctionnelle sert de miroir aux autres relations du récit, révélant les fragilités universelles des liens affectifs.

La quête identitaire des jeunes protagonistes s’enrichit de la découverte troublante des connexions entre leurs familles d’origine. L’album photographique qui révèle l’amitié entre leurs mères biologiques ouvre des perspectives vertigineuses sur les mystères du passé. Cette révélation transforme leur rencontre fortuite en possible destinée, questionnant les notions de hasard et de fatalité dans la construction des liens humains. L’auteure manie ces coïncidences avec subtilité, évitant l’invraisemblance tout en créant un réseau de correspondances troublantes qui enrichit la dimension métaphysique du récit.

L’architecture familiale du roman révèle comment les secrets et les silences peuvent à la fois protéger et détruire les relations. Rognard qui cache ses liens avec la mère de Tico, Reina qui renie sa nièce adoptive, Luna qui tait certains aspects du passé de Zinnie : ces omissions volontaires créent des failles dans lesquelles s’engouffrent les malentendus et les rancœurs. Raphaëlle démontre avec acuité comment l’intention protectrice peut se muer en poison relationnel, explorant les paradoxes de l’amour familial avec une lucidité qui évite tant la complaisance que la noirceur gratuite.

Style littéraire et maîtrise de l’atmosphère

L’écriture de Céline Raphaëlle se distingue par une prose fluide qui alterne avec efficacité entre introspection psychologique et séquences d’action. Son style évite les ornements superflus pour privilégier une narration au service du récit, créant une immersion progressive dans cet univers dystopique. Les descriptions du « Nouveau Monde » s’intègrent naturellement au flux narratif sans jamais donner l’impression d’un catalogue d’exposition. L’auteure maîtrise particulièrement l’art du détail révélateur : les « fausses » tortillas de Rognard, les cheveux synthétiques de Mochi, les rouges à lèvres « Mat Zia » deviennent autant de marqueurs d’une société transformée qui s’imposent au lecteur par touches successives.

La construction des dialogues révèle une oreille juste pour les spécificités langagières de chaque personnage. Zinnie s’exprime avec la spontanéité tranchante de sa génération, tandis que Rognard conserve la retenue mesurée de l’homme mûr façonné par l’ancien monde. Ces variations stylistiques ne relèvent jamais de l’artifice gratuit mais servent la caractérisation en profondeur des protagonistes. L’auteure évite l’écueil de la langue artificielle souvent reprochée à la science-fiction en ancrant ses personnages dans une oralité crédible qui facilite l’identification du lecteur.

L’atmosphère oppressante de ce monde post-mortem s’installe par accumulation d’éléments sensoriels soigneusement dosés. Les odeurs de nourriture synthétique, la fumée noire de la Seat défaillante, les lumières artificielles du couvre-feu créent un environnement palpable qui renforce l’immersion narrative. Raphaëlle excelle dans la création de contrastes : la beauté nostalgique de la maison catalane face à la froideur des appartements urbains, la chaleur humaine de certaines rencontres opposée à la mécanicité des interactions avec les IA. Ces jeux d’opposition enrichissent la texture romanesque sans jamais paraître forcés.

L’auteure démontre une maîtrise certaine dans la gestion des transitions temporelles et spatiales, évitant les ruptures brutales qui pourraient nuire à la cohérence atmosphérique. Les séquences de voyage en voiture offrent des respirations bienvenues dans la tension dramatique tout en permettant l’approfondissement psychologique des personnages. Cette alternance entre mouvement et contemplation structure efficacement le rythme narratif. Si certains passages auraient pu bénéficier d’un resserrement stylistique, l’ensemble témoigne d’une voix littéraire assurée qui sert avec constance l’ambition du projet romanesque.

Les meilleurs livres à acheter

« Les Faucheuses » : Miroir dystopique de nos dérives contemporaines

« Les Faucheuses » résonne avec une actualité troublante à travers son exploration des dérives autoritaires contemporaines. Le Conseil Planétaire de Raphaëlle évoque les instances supranationales actuelles et leurs zones d’ombre, tandis que les camions de Yegor rappellent les méthodes expéditives de certains régimes modernes. L’auteure transpose nos inquiétudes présentes sur la surveillance généralisée – incarnée par le Registre Général – dans un futur où la transparence totale devient l’outil d’un contrôle social absolu. Cette projection dystopique permet de questionner nos propres renoncements progressifs à la vie privée au nom de la sécurité ou de la commodité technologique.

La critique environnementale qui sous-tend le roman trouve un écho particulier dans notre époque de crise climatique. Raphaëlle imagine un monde où l’urgence écologique a justifié l’abandon de nombreuses libertés individuelles, posant la question délicate de l’équilibre entre nécessité collective et droits personnels. Les restrictions sur les transports, l’alimentation synthétique, les quotas d’énergie dessinent un possible futur que nos sociétés pourraient connaître si les défis environnementaux s’aggravaient. Cette anticipation permet d’interroger nos propres choix politiques et individuels face aux enjeux climatiques actuels.

L’omniprésence des intelligences artificielles dans l’univers romanesque fait écho aux débats contemporains sur la place de l’IA dans nos vies quotidiennes. Mochi, avec sa bienveillance programmée et ses limites éthiques, incarne nos fantasmes et nos craintes face à ces technologies émergentes. L’auteure explore subtilement la frontière de plus en plus floue entre authenticité humaine et simulation artificielle, questionnant notre rapport futur à ces entités qui pourraient nous remplacer dans de nombreux domaines. Cette réflexion résonne particulièrement à une époque où l’intelligence artificielle transforme déjà nos modes de communication et de travail.

Le roman de Raphaëlle s’impose ainsi comme une œuvre de son temps qui, par le détour de la fiction dystopique, éclaire nos propres contradictions et nos défis collectifs. Sans didactisme excessif, elle parvient à transformer un récit d’aventure en miroir critique de notre époque, invitant le lecteur à s’interroger sur les dérives potentielles de nos choix présents. Cette capacité à articuler divertissement narratif et réflexion sociétale constitue l’un des atouts majeurs de cette première œuvre qui annonce une voix littéraire prometteuse dans le paysage de la fiction française contemporaine. L’auteure démontre qu’il est possible d’aborder les grandes questions de notre temps sans sacrifier l’efficacité romanesque ni verser dans la prophétie alarmiste.

Mots-clés : Dystopie, Immortalité, Quête identitaire, Liens familiaux, Road trip, Suspense, Réflexions philosophiques

Extrait Première Page du livre

» Année 2050

L’année où l’humanité découvrit un moyen de combattre la mort et s’éleva au rang des dieux.

Année 2040

Au loin, la fumée s’éleva dans le ciel noir d’encre. Le bleu et le rouge des gyrophares l’aveuglèrent. Le bruit de la sirène explosa dans ses tympans. Possédé, Rognard donna frénétiquement des coups de pied répétés dans l’accélérateur.

« Bon sang, Rognard ! Vas-tu ralentir ? »

Son coéquipier Ernesto s’accrocha à son siège. Rognard fonça droit dans le virage en descente. La fumée s’épaississait à vue d’œil. Il pressa comme un diable. Coup de volant à droite, crissement de freins, coup de volant à gauche…

Il avait neigé la nuit d’avant. Plusieurs fois, la voiture de police manqua de glisser sur le verglas et de voler dans le décor.

« Attention !! »

La voiture tremblait. Il vit l’arbre au dernier moment et fit volte-face pour l’éviter, redoublant de vitesse. Enfin, la descente se termina et redevint une ligne droite. Son collègue le maudissait, encore et encore. Oui, Rognard, le danger public. Oui, Rognard, je vais te fusiller dans mon rapport. Oui, Rognard, je n’aurais jamais dû accepter d’être ton coéquipier. Il ne l’écoutait pas. Tout ce qu’il affichait était la peur, l’inquiétude et une certaine détermination. Ses yeux reflétaient la boucane ainsi que le début d’une lueur orangée qui se dessinait derrière la forêt au fur et à mesure qu’ils se rapprochaient de leur destination.

Peut-être qu’il est trop tard… Peut-être qu’au bout du compte, il n’y a plus rien à sauver. Les mots d’Ernesto. Rognard, lui, voulait encore y croire. Enfin, ils quittèrent la forêt et la campagne se dessina.

L’enfer apparut sous leurs yeux. «

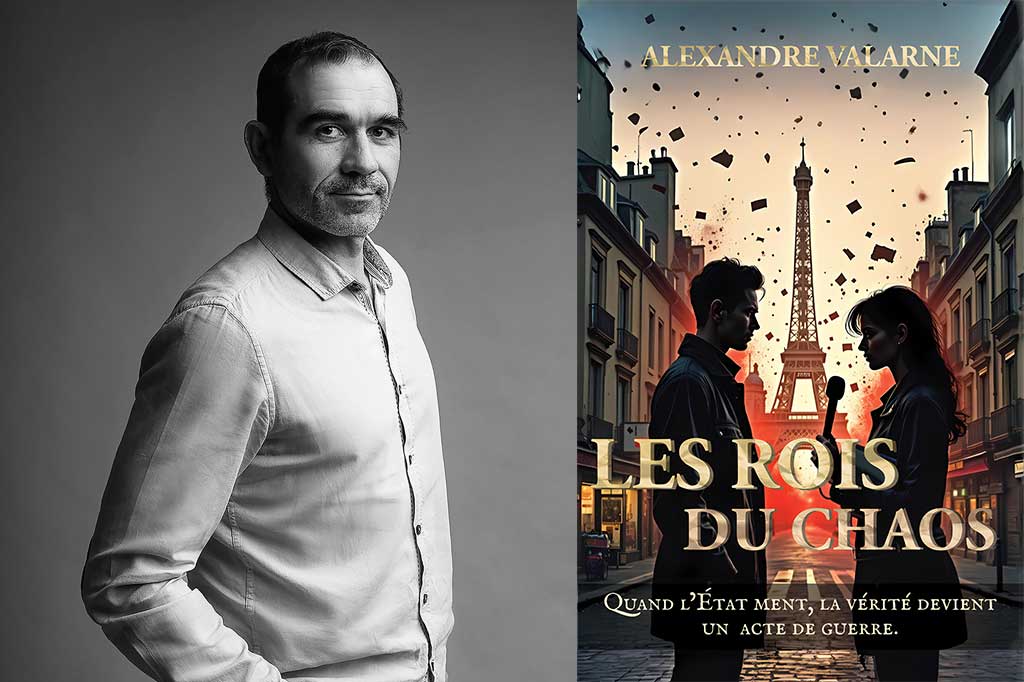

- Titre : Les Faucheuses

- Auteur : Céline Raphaëlle

- Éditeur : Librinova

- Nationalité : France

- Date de sortie : 2025

Résumé

En 2050, l’humanité a découvert un moyen de combattre la mort et s’est élevée au rang des dieux. L’Ancien Monde a laissé place au Nouveau Monde, soumis à la réglementation totalitaire du Conseil Planétaire, privilégiant l’intérêt collectif et la préservation de l’environnement. Un policier et sa compagne disparaissent. Abandonné par les institutions, Tico, enfant adoptif du policier, mène l’enquête en compagnie de Zinnie. De la quête de la vérité ou de ce Nouveau Monde, lequel sera le plus résilient ?

Tous les articles sur Céline Raphaëlle

Je m’appelle Manuel et je suis passionné par les polars depuis une soixantaine d’années, une passion qui ne montre aucun signe d’essoufflement.

Laissez votre avis

Les avis

Aucun avis n’a été donné pour le moment. Soyez le premier à en écrire un.

bonjour Manuel

je vous remercie enormement pour votre temps et votre critique détaillée et tres constructive !

souhaiteriez-vous recevoir la partie 2?