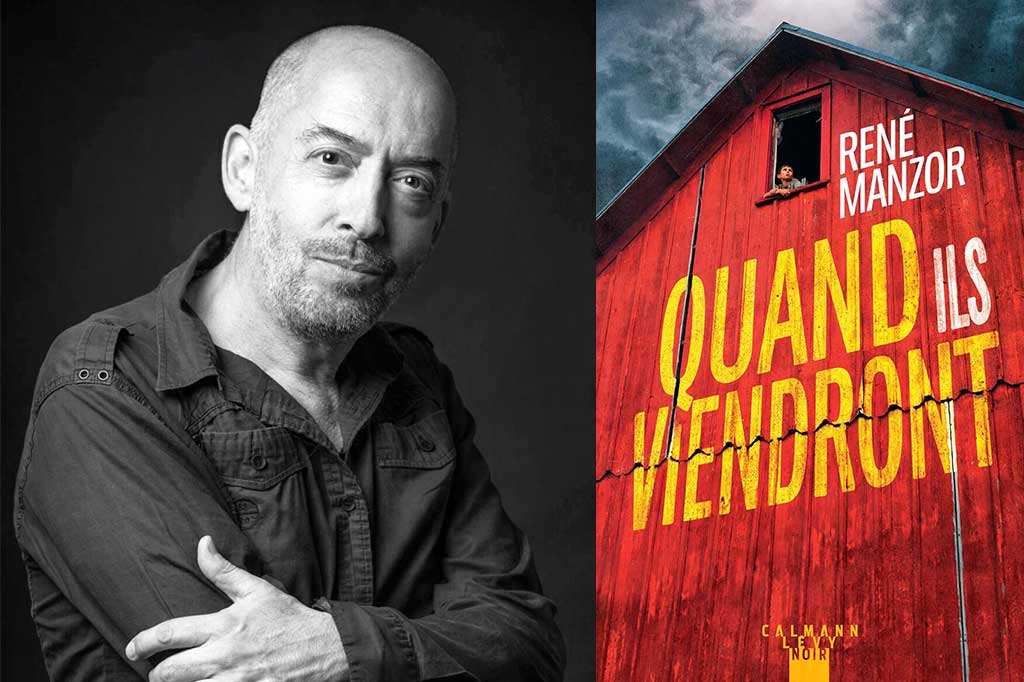

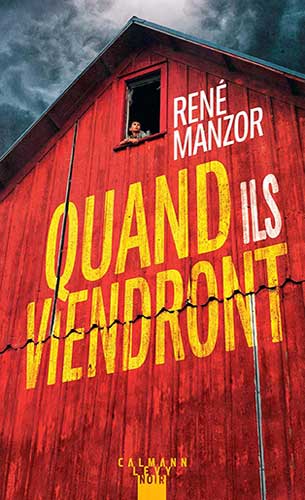

Un thriller d’anticipation ancré dans le réel

René Manzor frappe d’entrée de jeu par sa capacité à tisser une intrigue qui puise ses racines dans l’actualité contemporaine la plus brûlante. « Quand ils viendront » s’inscrit dans cette veine du thriller géopolitique où la fiction flirte dangereusement avec les réalités de notre époque. L’auteur déploie un univers narratif où les enjeux de sécurité nationale, les sociétés militaires privées et les dérives des services de renseignement constituent la toile de fond d’une histoire profondément humaine. Cette alchimie entre le particulier et l’universel, entre l’intime et le politique, confère au récit une résonance particulière qui dépasse le simple divertissement.

Le génie de Manzor réside dans sa capacité à ancrer ses personnages dans un quotidien reconnaissable tout en les projetant dans des situations limites qui révèlent la fragilité de nos certitudes. Le cadre américain, des rues de Brooklyn aux communautés amish de Pennsylvanie, dépasse le statut de simple toile de fond pour acquérir une véritable dimension dramaturgique. L’auteur maîtrise les codes du thriller contemporain en y insufflant une dimension documentaire qui renforce la crédibilité de son propos. Cette approche permet au lecteur de basculer insensiblement du familier vers l’inquietant, créant cette tension particulière qui caractérise les meilleurs représentants du genre.

L’architecture narrative révèle une construction rigoureuse où chaque élément participe à l’édification d’un suspense progressif. Manzor évite l’écueil du sensationnalisme gratuit pour privilégier une montée en puissance méthodique, où les révélations s’enchaînent selon une logique implacable. Les références aux affaires d’espionnage contemporaines et aux zones d’ombre de la géopolitique mondiale confèrent au roman une dimension prophétique qui interpelle. Cette faculté à transformer l’actualité en matière romanesque témoigne d’une compréhension fine des mécanismes qui régissent nos sociétés modernes.

L’auteur parvient ainsi à créer un équilibre délicat entre crédibilité documentaire et efficacité narrative. Son écriture, fluide et maîtrisée, porte un récit qui interroge autant qu’il captive. « Quand ils viendront » s’impose comme un miroir tendu à notre époque, révélant les failles d’un système où la frontière entre protection et oppression s’estompe progressivement. Cette dimension politique, loin d’alourdir le propos, enrichit une intrigue qui trouve sa force dans sa capacité à faire écho aux préoccupations contemporaines.

livres de René Manzor à acheter

Le portrait d’une famille en fuite

Au cœur de « Quand ils viendront » se dessine le portrait saisissant d’une cellule familiale fracturée par les circonstances. Emma et Peter Lee incarnent cette vulnérabilité moderne où l’ordinaire bascule brutalement dans l’extraordinaire. Manzor excelle dans la peinture de ces personnages pris au piège d’un engrenage qui les dépasse, transformant une mère et son fils en fugitifs malgré eux. La force du romancier réside dans sa capacité à humaniser cette situation extrême, évitant l’écueil de l’héroïsation gratuite pour privilégier une approche psychologique nuancée. Les fêlures intimes de cette famille – le deuil, la culpabilité, les non-dits – résonnent avec une authenticité troublante.

La relation mère-fils constitue l’épine dorsale émotionnelle du récit, révélant une inversion des rôles particulièrement bien observée. Peter, malgré ses onze ans, endosse progressivement les responsabilités d’un adulte, guidé par les enseignements paternels qui prennent une dimension nouvelle après la disparition de Morgan. Emma, fragilisée par les épreuves successives, oscille entre protection maternelle et dépendance croissante envers la maturité précoce de son enfant. Cette dynamique complexe évite les simplifications manichéennes pour explorer les zones grises de l’amour filial confronté à l’adversité.

Manzor déploie avec subtilité les mécanismes de défense psychologique de ses protagonistes face au traumatisme. L’auteur évite le piège de la victimisation complaisante en dotant ses personnages d’une résilience crédible, forgée dans l’épreuve. Les flashbacks et les souvenirs s’entremêlent au présent de l’action pour révéler progressivement les strates d’un passé qui refait surface. Cette construction temporelle permet d’appréhender la complexité des liens familiaux sans jamais ralentir le rythme narratif, témoignant d’une maîtrise technique certaine.

L’originalité du traitement réside dans cette capacité à maintenir l’humanité des personnages au sein d’une mécanique thriller implacable. Les Lee ne deviennent jamais de purs instruments narratifs mais conservent leur épaisseur psychologique, leurs contradictions et leurs fragilités. Cette approche confère au roman une dimension universelle qui transcende le cadre générique pour interroger la résistance de l’individu face aux forces qui tentent de le broyer. L’émotion naît de cette tension constante entre l’intime et le spectaculaire, révélant un auteur capable de conjuguer efficacité narrative et profondeur humaine.

L’héritage du père : entre protection et secrets

La figure paternelle de Morgan Lee plane sur l’ensemble du récit tel un spectre protecteur et accusateur à la fois. Manzor explore avec finesse cette relation posthume complexe où l’amour paternel se mêle à l’opacité d’une existence clandestine. L’auteur révèle progressivement les strates d’un personnage qui a choisi de sacrifier la transparence familiale sur l’autel d’une protection qu’il espère absolue. Cette dualité fondamentale – père aimant versus agent secret – structure l’intrigue tout en questionnant les limites de l’amour parental. Morgan devient ainsi une énigme narrative dont les révélations successives redistribuent constamment les cartes du récit.

L’entraînement quasi militaire dispensé à Peter révèle une paternité singulière, oscillant entre tendresse et préparation à la violence. Ces séances dans la forêt, ces leçons de survie et de combat constituent autant de legs ambigus qui transforment l’enfance en apprentissage de la guerre. Manzor évite le voyeurisme en traitant ces passages avec une sobriété qui souligne leur caractère nécessaire plutôt qu’héroïque. La transmission se fait dans la douleur et l’incompréhension, révélant un père contraint de forger son fils dans l’urgence d’un danger qu’il ne peut expliciter. Cette pédagogie de l’ombre interroge les sacrifices consentis au nom de l’amour familial.

Les dispositifs de sécurité sophistiqués de la ferme amish témoignent d’une prescience troublante qui révèle l’étendue de la planification paternelle. Passages secrets, systèmes de surveillance, caches d’armes : Morgan a transformé un refuge pastoral en forteresse high-tech. Cette architecture de la paranoïa, minutieusement orchestrée, révèle un homme hanté par la certitude de l’inéluctable confrontation. L’auteur parvient à rendre crédible cette anticipation obsessionnelle sans verser dans l’invraisemblance technologique, ancrant ces éléments dans une logique narrative cohérente.

Le testament moral de Morgan, matérialisé par les documents compromettants qu’il détient, transforme sa famille en dépositaire malgré elle d’un secret d’État explosif. Cette transmission involontaire révèle la dimension tragique d’un personnage déchiré entre loyauté patriotique et conscience morale. Manzor explore avec subtilité les conséquences de ces choix paternels sur une famille qui devient otage de convictions qu’elle ne partage pas nécessairement. L’héritage se révèle ainsi empoisonné, contraignant Emma et Peter à assumer les conséquences d’un combat qui n’était pas le leur, questionnant les limites du sacrifice parental et les droits de l’individu face aux impératifs collectifs.

La Pennsylvanie amish, refuge et contraste

Le choix de la Pennsylvanie rurale comme cadre d’action révèle une intuition romanesque particulièrement fertile. Manzor oppose avec habileté l’hypermodernité technologique de la surveillance généralisée à l’archaïsme volontaire de la communauté amish. Cette juxtaposition crée un effet de contraste saisissant qui enrichit considérablement la palette narrative. La ferme transformée en bunker high-tech au cœur d’un territoire réfractaire à la modernité génère une tension permanente entre deux conceptions du monde diamétralement opposées. L’auteur exploite cette dichotomie sans caricature, révélant les paradoxes d’une époque où la quête de sécurité absolue côtoie l’aspiration à la simplicité.

La relation naissante entre Peter et Lovina incarne cette rencontre improbable entre deux univers que tout sépare. Le jeune fugitif urbain découvre à travers la fillette amish des valeurs de communauté et d’authenticité qui contrastent avec l’isolement de sa situation. Manzor évite l’idéalisation béate de la vie rurale pour explorer les questions de liberté individuelle et de conformisme social que soulève cette civilisation alternative. Les Yoder, avec leur patriarche bienveillant et leur hospitalité naturelle, offrent un contrepoint humanisant à la violence du monde contemporain sans pour autant masquer les contraintes de leur mode de vie.

L’ironie dramatique atteint son paroxysme lorsque la technologie de pointe investit cet espace préservé, révélant l’impossibilité d’échapper totalement aux tentacules de la modernité. Les agents fédéraux qui violent ce sanctuaire pastoral avec leurs équipements sophistiqués matérialisent cette collision entre deux époques. L’auteur tire parti de ce décalage pour créer des situations d’une efficacité narrative redoutable, où les buggies côtoient les drones de surveillance. Cette géographie de l’affrontement transforme le paysage en enjeu dramatique, chaque élément du décor participant à la mécanique du suspense.

La dimension symbolique de ce refuge temporaire dépasse le simple choix esthétique pour questionner nos modes de vie contemporains. Le paradis apparent de Paradise masque mal les fractures d’une Amérique traversée par les lignes de faille de la surveillance et de la défiance généralisée. Manzor parvient à transformer ce cadre bucolique en miroir critique de notre époque, révélant comment les technologies de contrôle contaminent jusqu’aux espaces les plus préservés. Cette utilisation du territoire comme révélateur social témoigne d’une conscience aiguë des enjeux contemporains, conférant au roman une résonance qui transcende le simple divertissement.

Les meilleurs livres à acheter

Les mécaniques du suspense et de la paranoïa

Manzor déploie avec une précision d’horloger les ressorts classiques du thriller tout en les renouvelant par une approche psychologique sophistiquée. La paranoïa de Peter, alimentée par l’entraînement paternel et les circonstances tragiques, devient le moteur principal de la tension narrative. L’auteur parvient à maintenir le lecteur dans cette zone d’incertitude où la menace réelle se confond avec les projections anxieuses du protagoniste. Cette ambiguïté savamment entretenue transforme chaque détail anodin en indice potentiel, chaque rencontre fortuite en danger latent. La force du récit réside dans cette capacité à faire partager au lecteur l’état de vigilance extrême qui caractérise l’existence clandestine.

L’architecture narrative multiplie les fausses pistes et les révélations différées selon une progression calculée qui évite l’écueil de l’essoufflement. Les apparitions oniriques du père défunt introduisent une dimension fantastique troublante qui questionne les frontières entre réalité et hallucination. Manzor exploite cette zone grise pour créer un climat d’inquiétude permanente où le surnaturel apparent masque peut-être des explications plus prosaïques. Cette utilisation du doute méthodique transforme le récit en labyrinthe mental où chaque certitude vacille sous le poids des interrogations nouvelles.

La technicité des dispositifs de surveillance et de contre-surveillance confère au roman une crédibilité documentaire qui renforce l’efficacité du suspense. Caméras, alarmes, passages secrets : tout concourt à créer un univers où la technologie devient à la fois protection et piège. L’auteur évite l’écueil de la complaisance technophile en intégrant ces éléments à la psychologie des personnages plutôt qu’en les érigeant en attractions gratuites. La sophistication des moyens déployés révèle l’ampleur de la menace tout en soulignant la précarité fondamentale de ceux qui tentent d’y échapper.

La montée en puissance s’opère selon une logique implacable qui resserre progressivement l’étau autour des protagonistes. Manzor maîtrise l’art du cliffhanger sans pour autant sacrifier la cohérence narrative à l’effet de surprise. Les retournements s’enchaînent selon une causalité rigoureuse qui préserve la vraisemblance tout en ménageant les coups de théâtre nécessaires au genre. Cette construction en entonnoir, où les possibilités d’échappatoire se réduisent chapitre après chapitre, génère une claustrophobie narrative particulièrement efficace qui maintient la tension jusqu’aux dernières pages.

Quand l’intime rencontre le géopolitique

La prouesse de Manzor consiste à articuler harmonieusement les enjeux macropolitiques avec les drames microscopiques d’une cellule familiale ordinaire. L’affaire Parabellum et ses ramifications internationales trouvent leur incarnation la plus poignante dans le quotidien fracturé d’Emma et Peter, transformant les abstractions géostratégiques en réalités tangibles et douloureuses. Cette alchimie narrative révèle comment les grandes manœuvres diplomatiques et militaires se répercutent jusque dans l’intimité des foyers, broyant les existences individuelles sur l’autel des intérêts supérieurs. L’auteur évite l’écueil didactique en privilégiant l’émotion sur l’explication, laissant les implications politiques émerger naturellement du parcours de ses personnages.

Les services secrets américains, incarnés par des figures comme Patty Green et Jim Jacks, révèlent les fractures internes d’un système où loyauté institutionnelle et conscience morale entrent en collision frontale. Manzor dessine avec nuance ces bureaucrates de l’ombre, évitant la caricature manichéenne pour explorer les zones grises de l’engagement patriotique. La rivalité générationnelle entre anciens et nouveaux cadres de l’Agence reflète les mutations profondes d’une Amérique en quête de repères après les désillusions contemporaines. Cette dimension sociologique enrichit considérablement la portée du récit, transformant le thriller en radiographie d’une société en crise.

La question des sociétés militaires privées et de leur instrumentalisation politique trouve dans le roman un écho particulièrement actuel qui résonne avec les préoccupations contemporaines. L’auteur parvient à intégrer ces problématiques complexes sans alourdir son propos, les distillant à travers l’action et les révélations progressives plutôt que par de longs développements explicatifs. Cette approche oblique révèle une maîtrise narrative certaine qui préserve le rythme tout en nourrissant la réflexion. Les enjeux ukrainiens et moyen-orientaux évoqués dans le récit ancrent fermement l’intrigue dans l’actualité géopolitique la plus brûlante.

L’originalité du traitement réside dans cette capacité à faire de Morgan Lee un révélateur des contradictions américaines contemporaines, partagé entre fidélité aux institutions et révolte face à leurs dérives. Sa trajectoire personnelle, de soldat loyal à lanceur d’alerte potentiel, incarne les questionnements moraux d’une génération confrontée aux compromissions de l’appareil d’État. Manzor évite le piège de la dénonciation univoque en révélant la complexité des motivations individuelles face aux impératifs collectifs. Cette approche nuancée confère au roman une profondeur qui transcende l’entertainment pur pour interroger les fondements de l’engagement citoyen dans une démocratie en tension.

La construction d’un univers cohérent

L’architecture narrative de « Quand ils viendront » révèle une planification méticuleuse qui transforme chaque élément apparemment anodin en rouage essentiel de la mécanique d’ensemble. Manzor démontre une maîtrise technique certaine dans l’agencement de ses différents niveaux narratifs, parvenant à faire coexister les flashbacks explicatifs, l’action présente et les anticipations dramatiques sans créer de ruptures dans le flux du récit. Cette construction polyphonique évite l’écueil de la dispersion grâce à une logique interne rigoureuse où chaque révélation éclaire rétrospectivement des éléments précédemment énigmatiques. L’auteur tisse ainsi une toile narrative dense où la moindre digression trouve sa justification dans l’économie générale du récit.

La vraisemblance technologique et procédurale constitue l’un des atouts majeurs du roman, ancrant fermement l’intrigue dans une réalité reconnaissable. Les descriptions des systèmes de surveillance, des protocoles de sécurité et des méthodes d’interrogatoire révèlent une documentation solide qui évite les approximations caractéristiques du genre. Manzor parvient à intégrer ces éléments techniques sans ralentir l’action, transformant l’expertise en carburant dramatique plutôt qu’en exhibition gratuite de connaissances. Cette précision documentaire renforce la crédibilité d’ensemble et permet au lecteur de s’immerger totalement dans un univers où le fantastique apparent trouve toujours des explications rationnelles.

La géographie narrative, de Brooklyn aux campagnes pennsylvaniennes en passant par les bureaux de Langley, révèle une cartographie symbolique parfaitement maîtrisée. Chaque lieu porte sa charge dramatique spécifique et participe à la progression psychologique des personnages autant qu’à l’avancée de l’intrigue. L’opposition entre espaces urbains anonymes et refuge rural, entre modernité technologique et tradition séculaire, structure l’ensemble du récit selon une dialectique spatiale particulièrement efficace. Cette utilisation du territoire comme révélateur dramatique témoigne d’une conscience aiguë de l’importance du cadre dans la construction de l’atmosphère romanesque.

L’homogénéité stylistique maintenue tout au long du récit révèle une voix narrative assurée qui évite les décrochages de ton susceptibles de briser l’immersion du lecteur. Manzor adapte subtilement son registre aux exigences de chaque séquence – intimiste lors des scènes familiales, technique durant les passages d’action, contemplatif dans les moments de répit – sans jamais perdre la cohérence d’ensemble. Cette souplesse stylistique, maîtrisée sans ostentation, permet au roman de naviguer entre différents genres littéraires tout en conservant son identité propre. L’auteur révèle ainsi une maturité d’écriture qui transcende les contraintes génériques pour créer un univers romanesque authentiquement personnel.

Les meilleurs livres à acheter

Un roman qui interroge notre époque

« Quand ils viendront » transcende les frontières du divertissement pour s’ériger en miroir critique de nos sociétés contemporaines. Manzor saisit avec acuité les angoisses collectives d’une époque marquée par l’érosion progressive des libertés individuelles au nom de la sécurité collective. Le roman explore cette tension fondamentale entre protection et surveillance, révélant comment l’État protecteur peut insensiblement se muer en État policier. Cette réflexion sur les dérives potentielles de nos démocraties libérales résonne particulièrement dans un contexte où les révélations sur les pratiques des services de renseignement ont ébranlé la confiance citoyenne. L’auteur parvient à transformer ces préoccupations abstraites en enjeux narratifs concrets qui interrogent notre rapport à l’autorité et à la transparence démocratique.

La question de la surveillance généralisée trouve dans le récit une incarnation particulièrement saisissante qui dépasse la simple paranoïa technophobe. Les dispositifs de contrôle déployés contre la famille Lee révèlent l’ampleur des moyens à la disposition des appareils sécuritaires contemporains, questionnant l’équilibre entre efficacité opérationnelle et respect de la vie privée. Manzor évite l’écueil du technodiscours pour privilégier une approche humaniste qui révèle les conséquences concrètes de cette surveillance sur l’existence quotidienne. Cette dimension prophétique du roman, nourrie par l’actualité des révélations Snowden et consorts, confère au récit une résonance particulière qui dépasse le cadre fictionnel.

L’opposition entre les valeurs communautaires amish et l’individualisme moderne soulève des questions fondamentales sur nos modes de vie contemporains. À travers la figure de Lovina et de sa communauté, l’auteur interroge subtilement les bienfaits supposés du progrès technologique et de l’hypermobilité sociale. Cette confrontation entre deux conceptions du bonheur – l’une fondée sur l’enracinement et la simplicité, l’autre sur la performance et la complexité – révèle les fractures d’une société en quête de sens. Manzor évite l’idéalisation nostalgique pour proposer une réflexion nuancée sur les coûts cachés de la modernité.

Le roman s’impose ainsi comme une œuvre de son temps qui parvient à cristalliser les inquiétudes latentes de nos sociétés occidentales. L’histoire de Morgan Lee, partagé entre loyauté institutionnelle et exigence morale, incarne les dilemmes éthiques d’une époque où la raison d’État entre en collision avec les principes démocratiques. Cette capacité à transformer les enjeux collectifs en destins individuels révèle la dimension universelle d’un récit qui trouve sa force dans sa faculté à faire écho aux préoccupations contemporaines. « Quand ils viendront » s’affirme donc comme une contribution significative à la littérature de l’inquiétude démocratique, révélant comment la fiction peut éclairer les zones d’ombre du présent.

Mots-clés : Thriller géopolitique, Surveillance étatique, Famille en fuite, Services secrets, Communauté amish, Libertés individuelles, Anticipation sociale

Extrait Première Page du livre

» Prologue

Sterling Forest,

État de New York

La pluie tombait à verse. Elle tambourinait sans relâche sur les pentes abruptes et rocheuses de la forêt. L’humidité et la chaleur engourdissaient la course de l’enfant. L’eau aveuglante lui dégoulinait dans les yeux, mais il s’efforçait de garder le rythme pour ne pas se laisser distancer. Devant lui, son père semblait survoler le terrain, sans donner le moindre signe de fatigue.

Poussé par l’amour-propre de ses onze ans, Peter mobilisa ses dernières réserves pour le rattraper.

Mais, à force d’allonger les foulées, il glissa. Ses mains tentèrent désespérément de s’agripper à quelque chose… en vain.

Il s’affaissa dans le fossé boueux.

Morgan Lee, cinquante ans, interrompit son parcours pour se retourner. La délicatesse de son beau visage eurasien contrastait avec la rudesse de son corps d’athlète.

— Tu veux qu’on arrête, mon grand ?

L’enfant secoua la tête en projetant de la gadoue, tel un chien qui s’ébroue :

— Non, pourquoi, papa ?

Morgan sourit. Peter s’agrippa à des racines et se hissa tant bien que mal sur la terre ferme.

— « L’important… c’est pas de tomber », bredouilla le garçon essoufflé, « mais… de savoir se relever. »

— C’est vrai, Pete. Mais la théorie ne te sauvera pas quand ils viendront.

Peter prit conscience de ce qu’allait faire son père avant même de recevoir le premier coup. Il esquiva et contre-attaqua en lui lançant un crochet. «

- Titre : Quand ils viendront

- Auteur : René Manzor

- Éditeur : Éditions de l’épée

- Nationalité : France

- Date de sortie : 2025

Page officielle : www.renemanzor.com

Résumé

Peter a 11 ans. Son père a quitté sa famille pour vivre seul dans un lieu qu’il tient secret. Pour toute explication, il a dit à sa femme que leur sécurité à tous les trois en dépendait. Mais, une nuit de tempête, il surgit chez eux, blessé, et les embarque dans un minivan, direction la Pennsylvanie.

Confusément, Peter a toujours su que ce jour arriverait. Chaque week-end depuis deux ans, son père l’entraîne au tir sur cible, à l’endurance, au combat à mains nues… Et entre deux exercices physiques, il l’initie aux échecs, lui fait apprendre par cœur des stratégies, des numéros de téléphone, des codes…

Menacé par des ennemis dont Peter ignore tout, son père a prévu jusqu’au moindre détail de leur exil. Malheureusement, le destin s’en mêle sous la forme d’un terrible accident. Peter et sa mère se retrouvent seuls pour affronter l’avenir, isolés dans une ferme en plein territoire amish, un monde hors de toute modernité.

Dans cette région inconnue, dans cette maison inconnue, Peter ne sait qu’une chose : « Ils viendront », comme lui a dit son père. Mais qui ? Quand et pourquoi ? Et que peut faire un garçon de 11 ans pour protéger sa mère ?

Les chroniques des livres de René Manzor

Je m’appelle Manuel et je suis passionné par les polars depuis une soixantaine d’années, une passion qui ne montre aucun signe d’essoufflement.