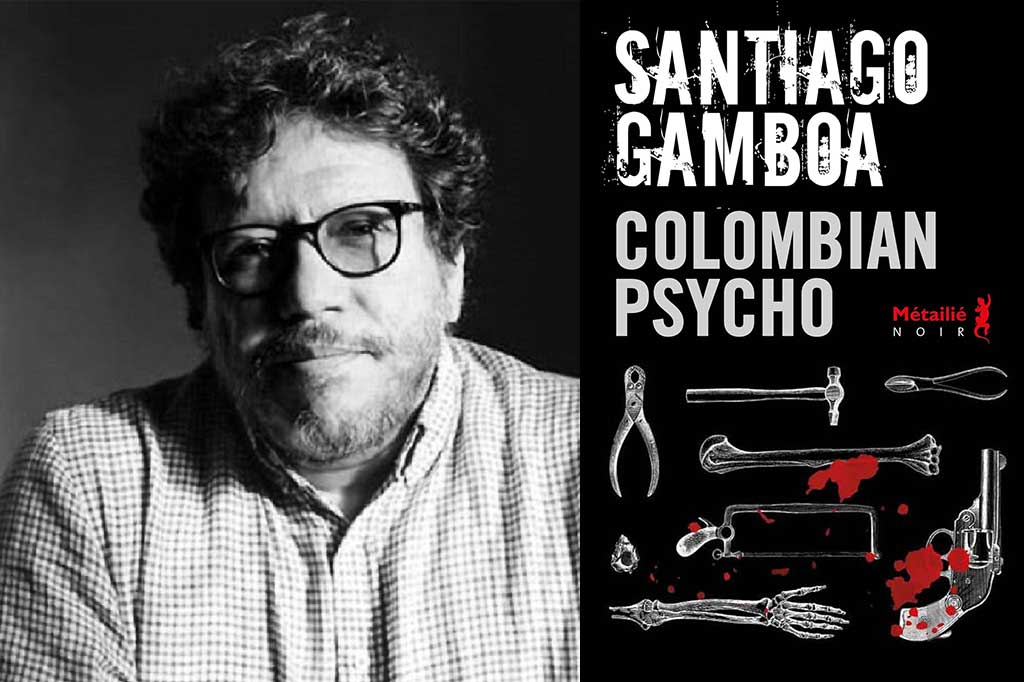

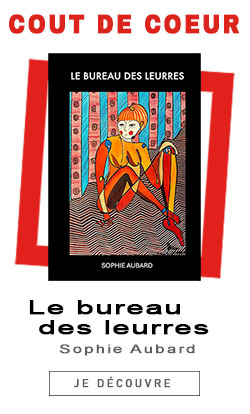

Une intrigue aux multiples reflets

Santiago Gamboa déploie dans « Colombian Psycho » une architecture narrative d’une complexité remarquable, où les fils de l’intrigue se tissent et se détissent comme dans un kaléidoscope criminel. L’auteur orchestre une symphonie policière à plusieurs voix, où chaque révélation agit tel un prisme qui décompose la lumière de la vérité en multiples facettes chatoyantes. La découverte macabre d’ossements dans les collines de La Calera constitue le point de départ d’une enquête qui bascule rapidement dans l’inattendu : ces restes appartiennent à un homme bien vivant, emprisonné à La Picota. Cette première inversion des codes du polar traditionnel annonce la couleur d’un récit qui ne cessera de défier les attentes du lecteur.

Le procureur Jutsiñamuy et la journaliste Julieta évoluent dans un labyrinthe d’indices où la frontière entre coïncidence troublante et lien causal s’estompe progressivement. L’irruption d’un mystérieux Argentin démembré dans un appartement de Villa del Prado vient compliquer une équation déjà périlleuse, transformant l’enquête en un puzzle aux pièces apparemment disparates. Gamboa maîtrise l’art de la révélation graduée, distillant les informations avec une parcimonie calculée qui maintient le suspense sans jamais verser dans la manipulation gratuite du lecteur.

La véritable prouesse narrative réside dans la manière dont l’auteur entremêle réalité et fiction au sein même de son récit. L’apparition de l’écrivain Santiago Gamboa comme personnage de sa propre œuvre crée un effet de mise en abyme saisissant, où la littérature dialogue avec le réel dans un jeu de miroirs vertigineux. Cette audace formelle, loin d’être un artifice gratuit, interroge la nature même de la création littéraire et son pouvoir d’anticipation sur le monde. Le roman devient ainsi le théâtre d’une réflexion métafictionnelle qui enrichit considérablement la portée de l’œuvre.

L’intrigue de « Colombian Psycho » fonctionne comme un mécanisme d’horlogerie où chaque rouage, du plus évident au plus discret, trouve sa place dans l’ensemble. Gamboa parvient à maintenir un équilibre délicat entre les exigences du genre policier et ses ambitions littéraires plus larges, créant une œuvre qui satisfait autant l’amateur de suspense que le lecteur en quête de profondeur narrative. Cette capacité à faire cohabiter efficacité dramatique et complexité structurelle constitue l’un des atouts majeurs de ce roman singulier.

livres de Santiago Gamboa à acheter

La construction d’un polar social colombien

L’auteur enracine solidement son histoire dans le contexte social colombien actuel, conférant au décor géographique une dimension dramatique essentielle. L’univers carcéral de La Picota devient un microcosme révélateur où se cristallisent les inégalités et les corruptions du système judiciaire national. L’auteur dépeint avec une précision documentaire cette prison à deux vitesses, où l’argent détermine les conditions de détention et où les paramilitaires reconstituent leurs réseaux derrière les barreaux. Cette géographie de la violence institutionnalisée dépasse le simple décor pour devenir un élément moteur de la narration.

Le personnage de Marlon Jairo Mantilla incarne parfaitement cette approche sociologique du genre policier. Ce féminicide paramilitaire devenu tronc humain fonctionne comme un condensé tragique de l’histoire récente colombienne. Gamboa évite l’écueil de la fascination morbide en présentant ce protagoniste sans complaisance, révélant les mécanismes sociaux et familiaux qui ont façonné ce monstre ordinaire. La trajectoire du personnage, depuis son enfance misérable jusqu’à ses crimes les plus abjects, dessine une cartographie implacable de la violence structurelle qui gangrène le pays.

L’opposition entre les quartiers huppés du nord de Bogotá et les zones populaires constitue un autre axe majeur de cette fresque sociale. La découverte des ossements dans les collines résidentielles de La Calera, territoire de la bourgeoisie locale, crée un contraste saisissant avec l’univers pénitentiaire où végète leur propriétaire. Cette géographie contrastée permet à l’auteur d’explorer les fractures sociales colombiennes sans tomber dans le manichéisme, révélant comment la violence traverse tous les milieux, même si elle ne s’y exprime pas de manière identique.

L’originalité de Gamboa réside dans sa capacité à intégrer ces enjeux sociopolitiques sans sacrifier l’efficacité narrative propre au polar. Le romancier parvient à dresser un état des lieux critique de la société colombienne tout en maintenant la tension dramatique nécessaire au genre. Cette synthèse réussie entre engagement social et divertissement littéraire confère à « Colombian Psycho » une dimension qui transcende les frontières traditionnelles du roman policier, offrant une lecture à plusieurs niveaux qui enrichit considérablement l’expérience du lecteur.

Entre fiction et réalité : le jeu des miroirs narratifs

L’audace la plus frappante de « Colombian Psycho » réside dans cette mise en abyme où Santiago Gamboa s’inscrit lui-même comme personnage de son propre roman. Cette stratégie narrative, qui aurait pu relever du simple exercice de style, trouve ici sa justification dans l’exploration des rapports complexes entre création littéraire et réalité criminelle. Lorsque la journaliste Julieta découvre les troublantes correspondances entre les crimes actuels et un roman publié antérieurement par l’écrivain, le lecteur pénètre dans un territoire narratif ambigu où les frontières s’estompent. Cette confusion volontaire interroge la nature prophétique de la littérature et sa capacité à anticiper le réel.

Le dispositif métafictionnel déployé par Gamboa fonctionne comme un révélateur des mécanismes de l’écriture romanesque. L’écrivain-personnage, confronté à la matérialisation apparente de ses fictions, incarne les questionnements de tout romancier face à ses créations. Cette dimension autoréflexive enrichit considérablement la lecture en proposant une méditation sur l’acte créateur et ses responsabilités morales. Le roman devient alors le théâtre d’une réflexion sur le pouvoir de la fiction à influencer la réalité, questionnement d’autant plus pertinent dans une société où la violence semble parfois dépasser l’imagination.

La construction narrative en miroirs multiples trouve son point d’orgue dans la découverte du livre dédicacé chez la victime argentine. Cette révélation transforme l’enquête policière en investigation littéraire, brouillant définitivement les pistes entre coïncidence et causalité. Gamboa manie cette ambiguïté avec une habileté certaine, évitant les facilités d’une résolution trop évidente tout en maintenant la cohérence interne de son récit. Le lecteur se trouve ainsi placé dans la position inconfortable de l’enquêteur, contraint de démêler les liens ténus entre art et crime.

Cette architecture narrative complexe révèle finalement la vision de Gamboa sur la littérature contemporaine et son rapport au monde. L’auteur suggère que l’écriture romanesque, loin d’être une simple reproduction du réel, participe à sa construction et à son interprétation. Cette conception dynamique de la création littéraire confère à « Colombian Psycho » une dimension théorique qui dépasse largement le cadre du polar traditionnel, sans pour autant nuire à l’efficacité dramatique de l’ensemble. Le pari était risqué ; il s’avère globalement réussi.

Portraits croisés : la complexité humaine selon Gamboa

La galerie de portraits que brosse Gamboa dans « Colombian Psycho » révèle une maîtrise certaine de la psychologie criminelle et de ses nuances. Marlon Jairo Mantilla, ce tronc humain qui trône au centre du récit, échappe aux stéréotypes du méchant de polar grâce à une construction en profondeur qui dévoile progressivement ses facettes contradictoires. L’auteur évite l’écueil de la diabolisation pure en montrant comment ce monstre domestique s’est construit à travers une enfance de violence et de misère. Cette approche sociologique du personnage criminel permet de comprendre sans excuser, d’analyser sans complaisance, créant un antagoniste d’une humanité troublante malgré l’horreur de ses actes.

Julieta, la journaliste d’investigation, incarne une figure féminine contemporaine aux prises avec les contradictions de son époque. Gamboa dessine le portrait d’une femme moderne tiraillée entre ambitions professionnelles et responsabilités familiales, entre cynisme journalistique et quête de vérité. Son partenariat avec Johana, l’ex-guérillera reconvertie en assistante, offre un contrepoint intéressant qui enrichit la réflexion sur la condition féminine dans la société colombienne post-conflit. Ces deux femmes forment un duo enquêteur original, loin des archétypes masculins traditionnels du genre policier, apportant une sensibilité différente à l’investigation criminelle.

Le procureur Jutsiñamuy, d’origine indigène Huitoto, représente une tentative louable d’incarner la justice dans un système corrompu. Gamboa en fait le dépositaire d’une certaine intégrité morale, tout en évitant d’en faire un héros sans faille. Ce personnage porte en lui la mémoire des populations oubliées de la Colombie profonde, apportant une dimension ethnique et sociale à l’enquête. Sa position d’équilibre entre idéalisme et pragmatisme administratif en fait un personnage attachant, même si son développement reste parfois en retrait par rapport aux autres protagonistes.

L’écrivain-personnage de Santiago Gamboa constitue sans doute la création la plus risquée du roman, exercice d’autoportrait qui aurait pu virer à la complaisance. Pourtant, l’auteur parvient à maintenir une distance critique envers lui-même, présentant un intellectuel quelque peu désabusé, conscient des limites de son art face à la brutalité du réel. Cette autodérision tempérée sauve le personnage de la vanité littéraire, même si certains passages frôlent la digression philosophique. L’ensemble de cette construction caractérielle témoigne d’une ambition narrative certaine, même si tous les portraits n’atteignent pas le même degré d’accomplissement.

Les meilleurs livres à acheter

Atmosphères urbaines : pluie, brume et violence

La capitale colombienne se déploie dans « Colombian Psycho » comme un organisme vivant aux multiples visages, bien au-delà du simple cadre géographique. Gamboa sculpte une ville de contrastes où la bruine perpétuelle devient métaphore de l’atmosphère oppressante qui pèse sur les habitants. Cette Bogotá pluvieuse et froide, loin des clichés tropicaux, révèle une urbanité moderne gangrenée par ses propres contradictions. L’auteur exploite habilement cette géographie humide pour créer une ambiance noir appropriée, où les crimes semblent sourdre naturellement du bitume détrempé et des collines brumeuses.

La topographie sociale de la ville structure l’ensemble du récit à travers une cartographie de l’inégalité. Les collines résidentielles de La Calera, territoire de la bourgeoisie locale, contrastent violemment avec l’univers carcéral de La Picota et les quartiers populaires d’Usme. Gamboa navigue entre ces strates urbaines avec une connaissance intime des codes sociaux qui régissent chaque territoire. Cette géographie verticale, des hauteurs privilégiées aux bas-fonds pénitentiaires, offre une lecture symbolique de la société colombienne où l’altitude détermine souvent le statut social.

Les embouteillages légendaires de l’autoroute Nord deviennent chez Gamboa bien plus qu’un simple détail réaliste : ils incarnent l’enlisement d’une société bloquée dans ses propres dysfonctionnements. Ces descriptions du trafic bogotain, loin d’être anecdotiques, participent à la construction d’un climat d’étouffement urbain où la violence trouve son terreau. L’auteur parvient à transformer ces éléments du quotidien en composantes dramatiques, révélant comment l’environnement urbain influence les comportements criminels et les rapports sociaux.

La Villa del Prado, quartier déchu de ses ambitions bourgeoises, symbolise parfaitement cette Bogotá en mutation perpétuelle que dépeint Gamboa. Ces ensembles résidentiels vieillissants, anciens symboles de réussite sociale, deviennent les théâtres de drames contemporains. L’auteur excelle à saisir ces transformations urbaines et leurs conséquences humaines, même si certaines descriptions peuvent parfois sembler trop systématiques dans leur portée sociologique. Cette Bogotá littéraire, dense et oppressante, fonctionne néanmoins comme un personnage à part entière qui enrichit considérablement la dimension narrative de l’œuvre.

L’art du suspense et de la révélation progressive

Gamboa maîtrise les codes du polar contemporain en orchestrant un crescendo de révélations qui maintient le lecteur dans un état de tension constante. La découverte initiale des ossements fonctionne comme un hameçon narratif efficace, mais l’auteur évite le piège de la facilité en renversant immédiatement les attentes : ces restes appartiennent à un homme vivant. Cette première torsion narrative donne le ton d’un récit qui ne cessera de déjouer les anticipations du lecteur. L’art de Gamboa réside dans sa capacité à transformer chaque révélation en nouvelle énigme, créant un effet de spirale qui aspire progressivement le lecteur vers les profondeurs de l’intrigue.

Le rythme de l’enquête épouse intelligemment les mécanismes de l’investigation journalistique contemporaine. Les recherches de Julieta et Johana, alternant entre terrain et documentation, reproduisent fidèlement les méthodes du journalisme d’investigation moderne. Cette approche permet à Gamboa de distiller les informations de manière crédible, évitant les artifices grossiers du genre tout en maintenant une progression dramatique soutenue. L’auteur parvient ainsi à concilier vraisemblance procédurale et efficacité narrative, même si certains passages documentaires ralentissent parfois l’élan du récit.

L’introduction de l’élément métafictionnel constitue un coup de maître dans l’économie du suspense. La découverte des correspondances troublantes entre les crimes réels et le roman de l’écrivain-personnage transforme l’enquête policière en investigation littéraire. Cette dimension autoréférentielle, loin de briser l’immersion, intensifie paradoxalement le mystère en brouillant les frontières entre fiction et réalité. Gamboa exploite cette ambiguïté pour maintenir l’incertitude jusqu’aux dernières pages, créant un suspense d’un type nouveau qui interroge la nature même de la vérité narrative.

La gestion des multiples fils narratifs témoigne d’une architecture romanesque ambitieuse, bien que parfois inégale dans son exécution. L’auteur jongle entre plusieurs enquêtes parallèles avec une habileté certaine, tissant peu à peu les liens qui unissent apparemment des événements disparates. Cette complexité structurelle enrichit indéniablement la lecture, même si elle peut parfois désorienter le lecteur moins familier des codes du polar moderne. L’ensemble révèle néanmoins une maîtrise narrative qui place Gamboa parmi les praticiens accomplis du genre, capable de renouveler les formules établies sans sacrifier l’efficacité dramatique.

Violence et société : un regard critique sur la Colombie contemporaine

« Colombian Psycho » dresse un état des lieux impitoyable de la violence structurelle qui traverse la société colombienne contemporaine. Gamboa dépeint un pays où les séquelles du conflit armé continuent d’irriguer les rapports sociaux, transformant la brutalité en monnaie d’échange quotidienne. Le parcours de Marlon Jairo, depuis son enfance misérable jusqu’à ses crimes les plus abjects, illustre parfaitement les mécanismes de reproduction de la violence dans une société fracturée. L’auteur évite cependant le piège du déterminisme social en montrant que ces conditions, si elles expliquent, ne sauraient excuser les choix criminels de ses personnages.

L’univers carcéral de La Picota révèle les dysfonctionnements profonds du système judiciaire national, où l’argent détermine les conditions de détention et où la corruption gangrène tous les échelons hiérarchiques. Cette prison à deux vitesses devient une métaphore saisissante de l’inégalité sociale colombienne, où les privilèges se monnayent même derrière les barreaux. Gamboa décortique avec une précision documentaire ces mécanismes de pouvoir parallèle, révélant comment les réseaux criminels se reconstituent et prospèrent au sein même des institutions pénitentiaires. Cette analyse sociologique enrichit considérablement la portée du roman au-delà du simple divertissement policier.

La question du paramilitarisme et de ses séquelles traverse l’ensemble du récit comme un poison qui continue de contaminer la société post-conflit. L’auteur montre comment ces acteurs de la violence politique se reconvertissent dans la criminalité de droit commun, perpétuant leurs méthodes brutales dans de nouveaux contextes. Cette continuité historique de la violence, des guérillas aux cartels en passant par les groupes paramilitaires, dessine une généalogie criminelle spécifiquement colombienne. Gamboa évite néanmoins l’écueil du catastrophisme en montrant aussi les tentatives de résistance et de reconstruction, incarnées notamment par des personnages comme Johana, l’ex-guérillera reconvertie.

La dimension féminicide du roman révèle une autre facette de cette violence endémique, celle qui s’exerce spécifiquement contre les femmes dans une société encore largement machiste. Le crime de Marlon Jairo contre sa compagne illustre tragiquement ces mécanismes de domination masculine poussés à leur paroxysme. Cette approche genrée de la violence permet à Gamboa d’élargir sa réflexion sociale tout en ancrant son récit dans les problématiques contemporaines de la société colombienne. L’auteur parvient ainsi à transformer son polar en véritable radiographie sociale, même si cette ambition analytique peut parfois alourdir la progression narrative de l’ensemble.

Les meilleurs livres à acheter

L’originalité d’une œuvre qui transcende les codes du genre

« Colombian Psycho » se distingue dans le paysage du polar contemporain par sa capacité à hybrider les genres sans perdre sa cohérence narrative. Gamboa transforme l’enquête criminelle traditionnelle en laboratoire expérimental où se mêlent polar social, métafiction et chronique journalistique. Cette approche polyphonique permet à l’auteur d’explorer des territoires narratifs inédits, particulièrement à travers l’insertion de l’écrivain comme personnage de sa propre fiction. Cette audace formelle, si elle comporte ses risques, ouvre des perspectives nouvelles au genre policier latino-américain en questionnant les rapports entre création littéraire et réalité criminelle.

L’ancrage géographique et social spécifiquement colombien confère à l’œuvre une authenticité qui dépasse le simple exotisme. Gamboa puise dans les réalités locales pour construire une intrigue qui ne pourrait se dérouler ailleurs, évitant ainsi l’écueil du polar déterritorialisé. Les références au conflit armé, au paramilitarisme et aux dysfonctionnements institutionnels colombiens enrichissent la trame narrative sans jamais verser dans le folklore criminel. Cette contextualisation permet au roman de fonctionner simultanément comme divertissement policier et comme document sociologique sur la Colombie contemporaine.

La dimension métacritique du roman révèle une ambition littéraire qui distingue nettement cette œuvre des productions standardisées du genre. En interrogeant le pouvoir de la fiction à influencer le réel, Gamboa engage une réflexion philosophique sur la nature de l’écriture romanesque et ses responsabilités morales. Cette approche autoréflexive, bien qu’elle ralentisse parfois le rythme de l’intrigue, enrichit considérablement la lecture en proposant plusieurs niveaux d’interprétation. L’auteur parvient ainsi à concilier les exigences commerciales du polar avec des ambitions littéraires plus élevées.

L’originalité principale de « Colombian Psycho » réside finalement dans sa capacité à faire du roman policier un vecteur de questionnement social et esthétique sans sacrifier les plaisirs du genre. Gamboa démontre que le polar contemporain peut porter des enjeux complexes tout en conservant son efficacité dramatique. Cette synthèse réussie entre divertissement et profondeur place l’œuvre dans une catégorie à part, celle des romans policiers qui ambitionnent de dépasser leur simple fonction ludique. Si tous les paris narratifs ne sont pas également réussis, l’ensemble témoigne d’une vision personnelle du genre qui mérite reconnaissance et attention critique.

Mots-clés : Polar social, Métafiction, Colombie contemporaine, Violence structurelle, Journalisme d’investigation, Mise en abyme, Critique sociologique

Extrait Première Page du livre

» I

DÉCOUVERTES INQUIÉTANTES

1.

Une main solitaire émergeait de la terre, comme si elle s’était lassée de reposer au milieu des cailloux et des fourmis, et voulait indiquer quelque chose. Ou dire simplement : “Je suis là, maintenant vous devez m’écouter.” C’était l’effet des fortes pluies. Un torrent d’eau avait creusé un profond sillon, arrachant de leur silence et leur secret les pierres les plus enfouies. Ainsi avait surgi cette main osseuse, noircie, comme métallique, dans les collines à l’est de Bogotá. Une sombre fleur au milieu de l’herbe et de la pierraille. Tels ces crabes noirs qui, sur l’île de Providencia, descendent pour pondre au bord de la mer et s’arrêtent en chemin, surpris par la lumière.

Une main abandonnée, poing fermé.

Une tarentule immobile indiquant quelque chose.

2.

Cette histoire commence dans une somptueuse propriété aux environs de La Calera, dans les hauteurs de Patios, une zone résidentielle des collines de Bogotá, où la famille Londoño Richter, propriétaire du domaine depuis au moins trois générations, offrait une extraordinaire et traditionnelle fête d’Halloween qui, pour les invités, marquait le départ vers le mois de décembre, les neuvaines et Noël. Les gens déambulaient dans les salons et les allées du jardin avec leurs masques, au son des premiers chants de Noël interprétés par un orchestre de douze musiciens. “Les poissons boivent et boivent dans la rivière”, fredonnait un garçonnet tout en jouant sur le portable Huawei 40 Lite de sa mère. L’entreprise Londoño Richter était leader dans le domaine de l’alimentation en conserve et condiments, avec des branches dans d’autres secteurs du commerce, de l’immobilier et de l’administration publique. Aussi ses fêtes étaient-elles célèbres : s’y retrouvaient des exportateurs, des avocats pénalistes, médecins, actrices et juges, commerçants et patrons de radios. Ainsi que des sportifs et des écrivains. Un illustre avocat se servait son quatrième whisky et chantonnait en exhalant son haleine alcoolisée, “pour voir naître le Dieu…”. Le mélange entre déguisements et thèmes anticipés de la Nativité, ponctué par le coup de pistolet annonçant le père Noël, était la clé du succès de ce raout annuel qui semblait chaque fois surprendre un peu plus les invités. «

- Titre : Colombian Psycho

- Titre original : Colombian Psycho

- Auteur : Santiago Gamboa

- Éditeur : Éditions Métailié

- Traduction : François Gaudry

- Nationalité : Colombie

- Date de sortie en France : 2023

- Date de sortie en Colombie : 2021

Résumé

Des membres humains sont retrouvés dans une friche de Bogotá, mais leur propriétaire est vivant et emprisonné pour avoir tué sa femme. Le procureur Edilson Jutsiñamuy et son équipe sont chargés de l’enquête. La journaliste Julieta et sa secrétaire Johana, une ex-guérillera, vont les rejoindre pour remonter toute une chaîne de crimes atroces qui les amènera à… L’intrigue captive le lecteur dans un jeu fascinant de miroirs entre réalité et fiction…

Conteur hors pair au sens de l’humour aiguisé, Santiago Gamboa séduit par sa verve et son ironie. Une intrigue passionnante menée de main de maître et une écriture ironique et efficace font de ce roman noir un livre exceptionnel.

Je m’appelle Manuel et je suis passionné par les polars depuis une soixantaine d’années, une passion qui ne montre aucun signe d’essoufflement.