La genèse d’un polar marquisien

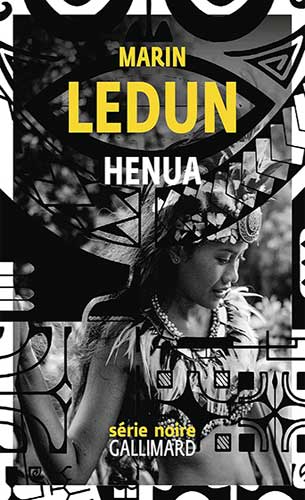

Publié en 2025, « Henua » propulse le lecteur au cœur de l’archipel des Marquises dans un polar aussi dépaysant que captivant. Marin Ledun, auteur confirmé dont la plume s’était déjà illustrée dans « Leur âme au diable » et « Free Queens », nous offre ici une œuvre à la croisée des genres, entre enquête policière et exploration identitaire.

L’intrigue s’articule autour du meurtre de Paiotoka O’Connor, jeune femme marquisienne passionnée et respectée, dont le corps est retrouvé dans des circonstances mystérieuses. Le lieutenant Tepano Morel, dépêché depuis Tahiti pour résoudre l’affaire, se retrouve confronté à une terre qu’il ne connaît pas mais qui coule pourtant dans ses veines par sa mère marquisienne jamais revenue sur son île natale.

Ce roman policier transcende les codes du genre en tissant une trame narrative où l’enquête criminelle se double d’une quête intime. Le titre même, « Henua », qui signifie « terre natale » ou « terre-mère » en marquisien, révèle la double dimension de l’œuvre : une affaire criminelle enracinée dans un territoire aux plaies encore ouvertes par la colonisation et les essais nucléaires français.

Marin Ledun démontre une fois de plus sa maîtrise de l’écriture noire avec ce récit impeccablement documenté sur les réalités marquisiennes. L’auteur, reconnu pour sa capacité à entrelacer enjeux sociaux et intrigues policières, livre ici un texte vibrant d’authenticité, fruit d’un travail de recherche minutieux sur la culture polynésienne, ses mythes et ses blessures historiques.

Au fil des pages se dévoile un polar atypique où l’environnement insulaire, la richesse culturelle marquisienne et les fantômes du passé colonial façonnent l’enquête avec autant de force que les personnages eux-mêmes. « Henua » s’impose ainsi comme une œuvre singulière dans le paysage du polar français, invitant le lecteur à une double exploration, celle d’un crime à résoudre et celle d’un patrimoine culturel méconnu.

livres de Gregg Olsen à acheter

Symphonie Marquisienne : L’environnement insulaire comme architecte du récit

Dans « Henua », l’archipel des Marquises ne se contente pas d’être une toile de fond exotique, il s’impose comme un protagoniste vivant qui façonne les destins et dicte ses propres règles. Marin Ledun dépeint avec une précision quasi chirurgicale la topographie de Nuku Hiva, depuis les baies encaissées jusqu’aux plateaux venteux et aux crêtes vertigineuses qui découpent l’île en micro-territoires difficilement accessibles.

L’environnement insulaire conditionne l’enquête à chaque instant, transformant les déplacements en véritables expéditions et fragmentant l’espace en vallées isolées où les secrets perdurent. Le contraste saisissant entre la modernité relative de Taiohaè et l’isolement de villages comme Anaho ou Hatiheu révèle un monde de distances paradoxales où tout le monde se connaît mais où chaque communauté cultive jalousement son intimité.

La nature omniprésente – cocoteraies, falaises basaltiques, sentiers escarpés, pluies diluviennes – n’est jamais un simple ornement pittoresque mais agit comme un témoin silencieux des drames qui s’y jouent. Les descriptions sensorielles abondent : l’humidité collante, les odeurs entêtantes de végétation, le fracas des vagues contre les falaises composent une symphonie qui enveloppe le lecteur et l’immerge physiquement dans cet univers insulaire.

Ledun capture magistralement le rythme particulier de la vie marquisienne, où l’isolement géographique devient un facteur déterminant des relations humaines. Sur ces îles où les distances se mesurent en heures de trajet et où les communications restent aléatoires, l’auteur exploite ces contraintes géographiques pour tisser une intrigue où les informations circulent au compte-gouttes, suivant leur propre temporalité insulaire.

L’écriture tellurique de l’auteur transforme cette géographie singulière en miroir des tensions qui traversent la société marquisienne contemporaine. Entre splendeur naturelle et précarité économique, entre traditions ancestrales et influences modernes, les paysages décrits incarnent les contradictions d’un territoire en quête d’équilibre. Le genius loci marquisien devient ainsi la clé de voûte narrative qui soutient l’intrigue tout en éclairant les motivations profondes des personnages.

Tepano Morel : un protagoniste entre deux mondes

Le lieutenant Tepano Morel incarne avec une troublante authenticité la figure du « demi », ce métis tiraillé entre ses origines françaises et marquisiennes. Fils d’une mère marquisienne ayant fui son île natale et d’un père métropolitain, ce policier taciturne débarque aux Marquises comme un étranger paradoxal : reconnu par certains comme l’un des leurs à son apparence, mais dépourvu des codes culturels et linguistiques qui feraient de lui un véritable enfant du pays.

Sa confrontation avec Nuku Hiva devient le catalyseur d’une quête identitaire aussi impérieuse que l’enquête criminelle qu’il est censé mener. Ledun sculpte un personnage à vif, incapable de parler la langue de sa mère, ignorant des traditions locales, et pourtant magnétiquement attiré par cette terre qui lui murmure des secrets familiaux enfouis depuis des décennies.

L’intelligence narrative de l’auteur réside dans ce parallélisme constant entre investigation policière et exploration personnelle. Chaque indice sur le meurtre de Paiotoka O’Connor devient potentiellement une clé pour déverrouiller la mémoire silencieuse de sa propre mère, Simone Hauata. Les tatouages, les graines, les chants traditionnels qui jalonnent l’enquête résonnent comme autant d’échos d’un héritage refoulé qui remonte inexorablement à la surface.

Au fil des pages, Morel devient le vecteur d’une réflexion profonde sur l’identité culturelle fractionnée. Ni totalement accepté par les Marquisiens qui perçoivent en lui le représentant d’un pouvoir colonial persistant, ni complètement à l’aise dans son rôle de policier métropolitain, il incarne cette liminalité culturelle caractéristique de nombreux territoires post-coloniaux où le sang mêlé charrie son lot d’ambiguïtés.

La trajectoire de Tepano dessine une spirale initiatique où la résolution du crime se confond avec une forme de réconciliation personnelle. À travers son regard déchiré entre méthodes policières occidentales et intuitions ancestrales, le lecteur accède aux multiples strates de la réalité marquisienne contemporaine. Ce protagoniste complexe s’impose ainsi comme bien plus qu’un simple enquêteur : il devient le prisme à travers lequel Ledun interroge les notions d’appartenance, d’héritage et de réconciliation avec ses racines.

La construction d’une enquête criminelle en milieu insulaire

Marin Ledun orchestre avec une précision d’orfèvre une enquête où les spécificités géographiques et sociétales de l’archipel dictent leurs propres règles d’investigation. L’isolement des Marquises, situées à 1500 kilomètres de Tahiti, transforme chaque déplacement en odyssée et chaque transfert d’indices en défi logistique. Cette configuration particulière impose un tempo narratif singulier, où le corps de la victime, comme les informations, voyagent au rythme des rares liaisons aériennes.

La promiscuité insulaire engendre une mécanique d’enquête fascinante où tout le monde connaît tout le monde, où les rumeurs circulent plus vite que les preuves officielles. Le lieutenant Morel et son acolyte, la cheffe de brigade Wong, doivent naviguer dans un réseau complexe d’alliances familiales, de non-dits et de loyautés ancestrales qui transforment chaque interrogatoire en partie d’échecs culturelle.

L’auteur exploite magistralement la géographie morcelée de Nuku Hiva comme ressort dramatique. Chaque vallée, chaque baie devient un micro-univers avec ses propres codes, ses secrets et ses suspects potentiels. Cette fragmentation spatiale offre une structure narrative en mosaïque où les indices se disséminent entre Taiohaè, Hatiheu ou l’inaccessible Terre Rouge, obligeant les enquêteurs à pister la vérité sur des sentiers escarpés et des routes précaires.

La technique policière classique se heurte constamment aux réalités locales, créant une tension narrative palpable. Les méthodes scientifiques et bureaucratiques importées de métropole se confrontent aux systèmes de valeurs marquisiens, aux croyances traditionnelles et à une autre conception du temps et de la vérité. L’enquête devient ainsi le terrain d’une négociation permanente entre deux visions du monde, incarnées respectivement par Morel et Wong.

Avec une subtilité rare dans le genre policier, Ledun tisse une toile où les motifs du crime s’enracinent profondément dans l’écosystème social et culturel marquisien. Ce polar insulaire palpitant déploie ses ramifications bien au-delà d’une simple affaire de meurtre, révélant les tensions contemporaines qui traversent la société polynésienne. L’enquête criminelle devient ainsi le révélateur d’enjeux plus vastes, où traditions ancestrales, politique locale et traumatismes historiques s’entrelacent dans un écheveau complexe que les protagonistes démêlent patiemment.

Les enjeux identitaires et culturels au cœur du récit

« Henua » explore avec une rare finesse les complexités identitaires marquisiennes contemporaines, oscillant entre préservation culturelle et métissage inévitable. À travers la victime Paiotoka O’Connor, militante engagée pour la protection de l’environnement et passionnée de traditions ancestrales, Ledun incarne la résistance culturelle d’une jeunesse marquisienne refusant l’effacement de son héritage tout en naviguant dans la modernité.

La préparation du Matavaa, grand festival des Arts des Marquises, constitue la toile de fond vibrante du roman. Cette célébration culturelle majeure cristallise les tensions entre vision folklorisante pour touristes et réappropriation authentique des pratiques traditionnelles. L’auteur dépeint avec justesse cette revitalisation culturelle ambivalente, où danses, chants et artisanat traditionnels deviennent à la fois actes de résistance et produits de consommation.

La langue constitue un enjeu central dans cette quête identitaire. L’incapacité de Morel à parler le « èo ènana » (langue marquisienne) symbolise de manière poignante les ruptures de transmission culturelle. Ledun sème habilement des mots et expressions en marquisien tout au long du récit, créant une immersion linguistique qui reflète l’archipel où français, tahitien et marquisien s’entremêlent dans une polyphonie quotidienne aux sonorités riches et complexes.

Les tatouages traditionnels marquisiens, le « patutiki », incarnent cette renaissance culturelle ambiguë. Entre appropriation touristique superficielle et réappropriation authentique par des artistes comme le personnage de Hiku, ces marques corporelles ancestrales deviennent métaphores d’une identité réinscrite dans la chair. Ledun explore la tension entre le tatouage comme simple accessoire esthétique et sa dimension profondément spirituelle et identitaire pour les Marquisiens.

Le récit interroge avec une acuité remarquable la notion même d’appartenance dans un territoire aux influences multiples. À travers la mosaïque de personnages – métis, marquisiens « pure souche », expatriés adoptés par l’île, touristes de passage – l’auteur compose un portrait nuancé d’une société polynésienne en pleine redéfinition. Ce kaléidoscope identitaire fait de « Henua » bien plus qu’un simple polar exotique : une œuvre qui capture l’essence d’un peuple réinventant son identité contemporaine tout en honorant ses racines millénaires.

Les meilleurs livres à acheter

Les traces de l’histoire coloniale et des essais nucléaires

Avec une lucidité remarquable, Marin Ledun inscrit son intrigue dans le sillage des traumatismes historiques qui ont façonné l’archipel marquisien. L’empreinte de la colonisation française s’immisce dans chaque recoin du récit, depuis l’administration omniprésente jusqu’aux relations complexes entre métropolitains et insulaires. Cette domination persiste dans l’architecture institutionnelle que représente malgré lui le lieutenant Morel, symbole ambivalent d’un pouvoir central toujours ressenti comme extérieur.

L’histoire nucléaire française en Polynésie infiltre subtilement la trame narrative, notamment à travers les révélations sur la mère de Morel. L’auteur exhume le projet méconnu d’Eiao, cette petite île des Marquises envisagée comme site alternatif d’essais nucléaires au début des années 1970, avant que les explosions ne se concentrent sur Moruroa. Cette parenthèse historique méconnue devient, sous la plume de Ledun, le creuset d’un engagement militant et d’une histoire d’amour tragique.

Les conséquences sociales et psychologiques de cette histoire nucléaire transparaissent dans les non-dits, les silences et les rancœurs qui structurent la société marquisienne dépeinte par l’auteur. Les personnages âgés du roman portent en eux la mémoire vive d’une époque où l’argent du CEP (Centre d’Expérimentation du Pacifique) bouleversait l’économie traditionnelle, attirant certains Marquisiens vers les sites d’essais tandis que d’autres résistaient, créant des fractures familiales et communautaires durables.

La démographie catastrophique des Marquises, jadis décimées par les maladies importées et la colonisation, constitue une toile de fond historique omniprésente. Ledun évoque avec pudeur ce quasi-génocide involontaire qui réduisit la population marquisienne de plus de 80 000 habitants à moins de 2 000 au début du XXe siècle. Cette tragédie démographique explique en partie l’acharnement des personnages à préserver leur culture, comme si chaque danse, chaque tatouage, chaque mot marquisien constituait un acte de résistance contre l’effacement.

L’intelligence narrative de « Henua » réside dans cette capacité à entrelacer grande et petite histoire sans jamais sombrer dans le didactisme. Les traumatismes historiques ne sont jamais explicitement développés mais innervant organiquement le récit, ils affleurent dans les dialogues, les comportements et les non-dits. Le roman parvient ainsi à incarner cette mémoire douloureuse sans l’instrumentaliser, montrant comment ces blessures du passé continuent d’influencer silencieusement le présent des îles Marquises et les relations complexes qu’entretiennent leurs habitants avec la France métropolitaine.

La symbolique des graines et des tatouages marquisiens

Avec une subtilité narrative remarquable, Marin Ledun érige les colliers de graines au rang de véritables personnages dans « Henua ». Ces ornements traditionnels, loin d’être de simples accessoires décoratifs, deviennent les fils conducteurs d’une enquête où le mystère s’enroule autour des graines de « pōniu » et de « pōniu hāoè », distinctions botaniques imperceptibles pour les non-initiés mais cruciales pour les Marquisiens. L’intrigue policière s’articule ingénieusement autour de ces minuscules capsules rouges et noires, transformées en indices révélateurs d’identités culturelles complexes.

Les tatouages marquisiens, le « patutiki », constituent l’autre motif symbolique majeur traversant le roman. À travers le personnage du tatoueur Hiku, l’auteur explore la renaissance contemporaine de cet art ancestral jadis interdit par les missionnaires catholiques. Ces motifs géométriques gravés dans la chair deviennent métaphores d’une identité marquisienne qui refuse l’effacement, inscrivant littéralement dans les corps une mémoire que la colonisation avait tenté d’oblitérer.

Le génie de Ledun réside dans l’entrelacement de ces deux symboliques traditionnelles au cœur même de l’enquête criminelle. Graines et tatouages ne sont pas de simples éléments folkloriques mais des clés de compréhension essentielles, tant pour l’affaire criminelle que pour la quête identitaire du protagoniste. L’investigation policière se double ainsi d’une exploration ethnographique où chaque motif, chaque collier renferme potentiellement un indice sur le meurtre ou sur les racines familiales de Morel.

Cette richesse symbolique s’appuie sur une documentation méticuleuse de l’auteur concernant les pratiques artistiques marquisiennes. Ledun dévoile la profondeur culturelle dissimulée derrière ces ornements trop souvent réduits à de simples souvenirs touristiques : les « pōkaa » tatoués représentant la vie et la fécondité, les différentes variétés de graines et leurs significations ancestrales, les gestes ritualisés de leur collecte et assemblage qui perpétuent un savoir-faire millénaire.

La force de « Henua » émane de cette capacité à transformer ces éléments culturels en véhicules narratifs puissants. En suivant le parcours de ces graines et l’évolution du rapport de Morel aux tatouages qu’il observe sur les corps marquisiens, le lecteur accompagne une double résolution – celle du meurtre et celle de l’identité fragmentée du protagoniste. Cette trame symbolique tisse ainsi une lecture polysémique où l’artisanat traditionnel devient langage crypté, porteur à la fois d’un héritage culturel précieux et des indices menant à la vérité criminelle.

Les meilleurs livres à acheter

« Henua » : un hommage à la terre-mère et une quête des origines

Le titre même du roman résonne comme une invocation puissante : « Henua », terre natale, terre-mère en marquisien, condense l’essence de cette œuvre où le rapport à la terre devient le nœud fondamental des existences. Par-delà l’enquête criminelle, Marin Ledun compose une ode vibrante à ce territoire insulaire où chaque vallée, chaque crête, chaque baie porte en elle une charge spirituelle et identitaire fondamentale pour ses habitants originels.

La quête des origines traverse le roman comme un fil d’Ariane invisible reliant tous les personnages. Pour Tepano Morel, le retour sur l’île maternelle qu’il n’a jamais connue devient un pèlerinage initiatique vers ses racines enfouies. Son exploration d’Anaho, village natal de sa mère, cristallise ce voyage identitaire où la résolution d’un meurtre se confond avec la reconstruction de sa propre histoire fragmentée.

Ledun déploie avec finesse cette thématique à travers une structure narrative en miroir. L’enquête sur la mort de Paiotoka O’Connor, jeune femme profondément connectée à sa culture ancestrale, devient le reflet inversé du cheminement de Morel, homme déraciné cherchant à renouer avec son héritage marquisien. Cette symétrie narrative transforme la résolution criminelle en voyage réparateur où le protagoniste reconstruit simultanément le puzzle du crime et celui de sa propre identité.

L’auteur explore avec une sensibilité aiguë la notion d’appartenance dans un monde postcolonial aux identités fluides et négociées. À travers le personnage de Morel, métis culturel au nom français et au prénom marquisien, Ledun interroge ces lignées brisées par l’histoire, ces transmissions interrompues, et la possibilité de réparation, de reconnexion avec une terre-mère longtemps tenue à distance par les non-dits familiaux et les fractures historiques.

L’ultime force de « Henua » réside dans cette exploration des racines qui transcende largement le cadre du polar traditionnel. En orchestrant la reconstruction identitaire de son protagoniste, parallèlement à son enquête criminelle, Ledun compose une méditation profonde sur notre rapport aux origines dans un monde globalisé. Le roman s’achève ainsi sur une note d’espoir subtile, suggérant que si les blessures historiques et personnelles ne peuvent être effacées, elles peuvent néanmoins être reconnues, acceptées et intégrées dans une identité réconciliée avec elle-même et avec sa terre natale.

Mots-clés : Polar, Marquises, Identité, Polynésie, Racines, Tatouages, Colonialisme

Extrait Première Page du livre

» 1

Nuku Hiva, Marquises nord, 12 octobre 2023

Le colosse évolue à flanc de montagne, un fusil et un sac en bandoulière. Son torse massif est trempé de sueur. Il porte un tee-shirt Shell rouge vif qui lui colle à la peau, un treillis militaire et des baskets usées jusqu’à la corde. D’épais tatouages aux motifs complexes courent sur ses mains et ses avant-bras, réapparaissent dans le cou et lui mangent le visage en de larges plaques noires rectangulaires qui disparaissent sous une casquette Hinano délavée, n’épargnant que le blanc de ses yeux et la grimace de sa bouche, tordue par l’effort.

Il n’est pas pressé. Il sait qu’il lui reste encore une longue marche avant d’atteindre Terre rouge et le plateau qui domine la vallée de Hakaui où il espère dénicher les chèvres sauvages qu’il vient chasser. Il progresse lentement dans la combe, pas après pas, le regard baissé sur ses pieds, enjambant les racines, les branches et les blocs de pierre qui obstruent par endroits le sentier étroit. La pente est raide, des cailloux se dérobent sous ses pieds, rebondissant parfois sur une longue distance avant d’être stoppés net par le tronc d’un acacia ou de s’engouffrer à l’intérieur d’un fourré de plantes grasses et de lianes d’achyranthes dans un fracas de branches brisées.

Lorsqu’il atteint enfin le premier col, le colosse s’immobilise pour reprendre son souffle. Du sac, il extrait une bouteille d’eau qu’il vide d’une traite du tiers de son contenu, puis, la bouteille toujours à la main, il se retourne et contemple le spectacle grandiose qui s’offre à lui, un sourire extatique aux lèvres.

Autour de lui, des falaises vertigineuses s’étirent en demi-cercle, d’est en ouest, sous le ciel rose qui précède l’aube d’une poignée de minutes. Leurs crêtes en ombres chinoises dessinent les contours de l’imposante caldeira à la végétation luxuriante qui domine, nourrit et abreuve les neuf vallées qui composent le village de Taiohaè, niché en contrebas, enserrant la baie tachetée d’une multitude de points blanc et or immobiles représentant autant de voiliers et de petits bateaux de pêche.

Sa baie.

Son village.

Ses vallées.

Son île.

Henua. «

- Titre : Henua

- Auteur : Marin Ledun

- Éditeur : Éditions Gallimard

- Nationalité : France

- Date de sortie : 2025

Page Officielle : www.pourpres.net/marin

Résumé

Henua. La terre natale, la terre-mère. Henua Enana, la Terre des Hommes, véritable nom de l’archipel des Marquises, où est retrouvé le corps de Paiotoka O’Connor, une jeune mère respectée, éprise de liberté, aimant passionnément Nuku Hiva, son île.

Le lieutenant de gendarmerie Tepano Morel – né d’un père métropolitain et d’une mère marquisienne – est dépêché depuis Tahiti pour enquêter, secondé sur place par Poerava Wong. Si ses investigations lui révèlent progressivement l’envers du paradis marquisien, elles lui permettent également de renouer avec ses racines et la mémoire de sa mère, personnalité connue de beaucoup sur l’île.

Jonglant avec les fantômes de son passé et sa quête de vérité, le lieutenant découvre un pays rongé par les conséquences de la colonisation et hanté par le spectre des essais nucléaires français, où le silence est d’or et où les secrets sont bien gardés

Je m’appelle Manuel et je suis passionné par les polars depuis une soixantaine d’années, une passion qui ne montre aucun signe d’essoufflement.