Un prince espion dans les arcanes de Téhéran

L’entrée en matière du roman s’ouvre sur l’arrivée nocturne de Malko Linge à l’aéroport de Téhéran, plongé dans une atmosphère de chaleur étouffante et de kérosène brûlé. Dès les premières pages, Gérard de Villiers installe son lecteur dans un univers où l’exotisme côtoie le danger, où la modernité précaire d’un pays en pleine mutation se révèle à travers des détails éloquents : ces ampoules électriques doublées de lampes à pétrole qui jalonnent la piste d’envol deviennent le symbole d’un Iran suspendu entre deux époques. Le titre diplomatique du protagoniste, Son Altesse Sérénissime, confère d’emblée une dimension aristocratique à ce contractuel de la CIA, créant une tension féconde entre le prestige d’une lignée autrichienne et la nature trouble des ². Cette dualité constitue le socle même du personnage, un homme de deux mondes qui navigue avec aisance dans les cercles du pouvoir tout en maniant les armes du contre-espionnage.

La capitale iranienne devient rapidement le théâtre d’une partie d’échecs où chaque mouvement révèle les dessous d’un jeu géopolitique complexe. L’auteur déploie une intrigue qui s’enracine dans les tensions de la Guerre froide, cette confrontation sourde entre blocs américain et soviétique qui transforme les pays du Moyen-Orient en terrains de manœuvres clandestines. Le Hilton de Téhéran, dressé en plein désert sur les pentes de l’Elbrouz, incarne cette présence occidentale à la fois dominante et isolée, un îlot de confort climatisé au milieu d’une ville grouillante et imprévisible. À travers les déambulations de Malko dans la ville, des réceptions mondaines du général Khadjar aux ruelles étroites du Bazar, de Villiers tisse une cartographie romanesque où chaque lieu recèle ses secrets et ses pièges.

Le dispositif narratif installe immédiatement une dynamique d’urgence et de méfiance. Malko doit accomplir sa mission sans savoir précisément qui sont ses alliés et qui sont ses adversaires, une incertitude qui devient le moteur même du suspense. Cette ambiguïté se cristallise autour du général Khadjar, figure tutélaire de la sécurité iranienne, dont les véritables intentions demeurent opaques jusqu’aux dernières pages.

Livres de Gérard de Villiers à acheter

L’architecture narrative du thriller d’espionnage

Gérard de Villiers construit son récit selon une mécanique d’escalade progressive où chaque révélation ouvre sur de nouvelles zones d’ombre. Le roman démarre sur un mystère initial – l’agression de Malko dès son arrivée à Téhéran – qui se ramifie rapidement en une constellation d’énigmes interconnectées. Cette stratégie narrative maintient une tension constante, chaque élucidation partielle servant de tremplin vers des complications plus profondes. L’affaire du blé mystérieux, convoité aussi bien par les Russes que par des acteurs locaux, illustre parfaitement cette capacité à transformer un détail apparemment anodin en fil conducteur d’une machination d’envergure. L’auteur manipule habilement les codes du genre en multipliant les fausses pistes et les retournements de situation, créant ainsi un labyrinthe où le lecteur avance au même rythme que le protagoniste dans sa quête de vérité.

Le découpage en neuf chapitres épouse le rythme d’une enquête qui se resserre progressivement autour de son objectif. Chaque séquence alterne avec fluidité entre scènes d’action nerveuses et moments de réflexion stratégique, entre confrontations physiques et joutes verbales dans les salons feutrés du pouvoir. La tentative d’assassinat nocturne, la visite au Bazar grouillant, l’exploration d’entrepôts suspects à Khurramchahr : ces tableaux variés composent une fresque qui évite la monotonie tout en préservant l’unité de l’intrigue. De Villiers excelle particulièrement dans l’art de doser l’information, distillant les indices avec parcimonie pour préserver le mystère jusqu’aux dernières pages. Le personnage d’Hildegard, l’hôtesse de l’air autrichienne, apporte une dimension sentimentale qui enrichit la palette narrative sans jamais détourner l’attention de l’enjeu central.

L’efficacité du dispositif repose également sur une compression temporelle qui accentue l’urgence. L’action se déploie sur quelques jours seulement, chaque heure comptant dans une course contre la montre où Malko doit atteindre le Shah avant que ses adversaires ne neutralisent sa mission. Cette économie temporelle confère au récit une densité remarquable, transformant chaque rencontre, chaque déplacement en moment potentiellement décisif.

Le portrait du héros : Malko Linge entre tradition et modernité

Le prince Malko Linge incarne une figure singulière dans le paysage du roman d’espionnage, celle d’un aristocrate déchu contraint de monnayer ses compétences au service de la CIA pour financer la restauration de son château autrichien. Cette situation paradoxale confère au personnage une épaisseur psychologique qui le distingue des agents secrets conventionnels : il n’agit ni par idéalisme patriotique ni par soif d’aventure, mais par nécessité pragmatique, pour préserver un héritage ancestral. Son passeport diplomatique américain arborant les initiales SAS – Son Altesse Sérénissime – cristallise cette double appartenance, cette identité composite d’un homme tiraillé entre les vestiges d’un monde ancien et les exigences brutales de la géopolitique contemporaine.

De Villiers façonne un protagoniste polyvalent, capable d’évoluer avec la même aisance dans un cocktail mondain chez le général Khadjar que dans les ruelles tortueuses du Bazar téhéranais. Sa maîtrise du persan, sa culture des codes diplomatiques orientaux et sa connaissance des mécanismes du renseignement font de lui un caméléon social particulièrement efficace. Le roman révèle un homme d’action certes, prompt à dégainer son arme face au danger, mais également un stratège réfléchi qui sait tisser des alliances précaires et exploiter les failles de ses adversaires. Sa relation avec Hildegard ajoute une dimension sensuelle à ce portrait, dévoilant un Malko séducteur qui n’hésite pas à mêler plaisir et mission. Cette capacité à compartimenter les différentes facettes de son existence – l’aristocrate nostalgique, l’agent opérationnel, l’amant opportuniste – dessine un personnage aux multiples strates.

L’intérêt du personnage réside également dans sa lucidité désabusée face aux jeux troubles de l’espionnage. Malko ne nourrit aucune illusion sur la noblesse de sa tâche ni sur la moralité des instances qui l’emploient. Sa méfiance instinctive envers l’ambassadeur américain Kiljoy, sa circonspection face aux protestations d’amitié du général Khadjar témoignent d’une conscience aiguë des trahisons potentielles qui parsèment son chemin. Cette vigilance permanente, loin de le rendre paranoïaque, en fait un survivant rationnel dans un univers où chaque poignée de main peut dissimuler un poignard. L’auteur construit ainsi un héros à échelle humaine, vulnérable physiquement comme en témoigne sa blessure à l’épaule, mais mentalement aguerri par l’expérience des coulisses du pouvoir.

A lire aussi

« Gangnam » de Ian Manook : Séoul noir et enlèvement sous tension

Omnivore d’Olivier Bocquet : Un page-turner qui interroge nos tabous

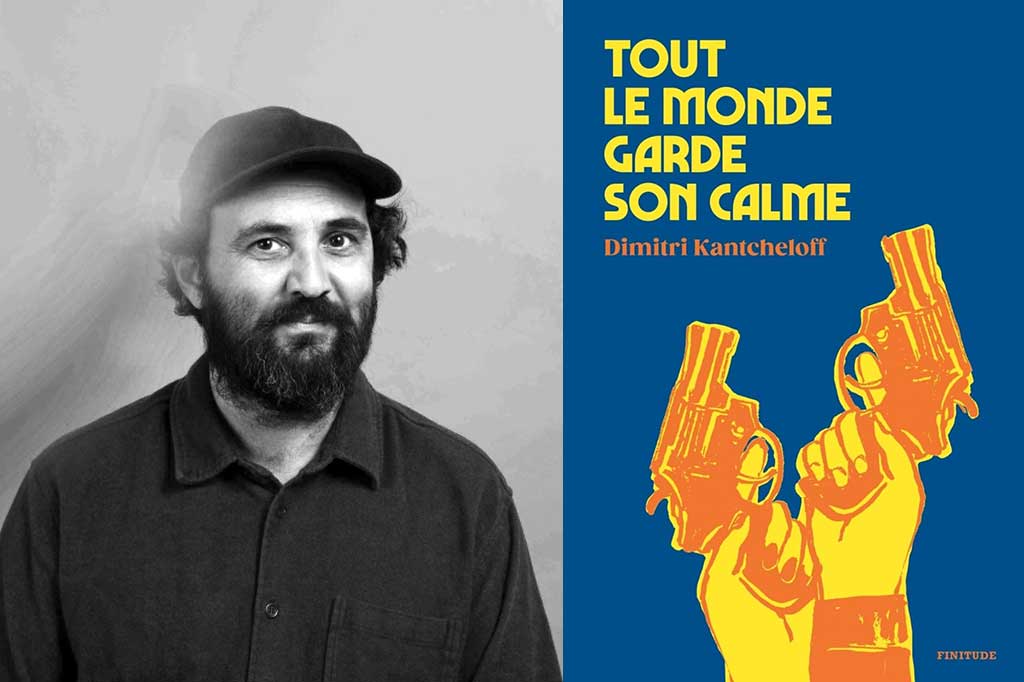

« Tout le monde garde son calme » de Dimitri Kantcheloff : un polar social percutant

« À corde et à cri » de Philippe Colin-Olivier : polar social et enquête parisienne

Les tensions géopolitiques de la Guerre froide

L’Iran des années 1960 tel que le dépeint Gérard de Villiers constitue un échiquier stratégique où s’affrontent les influences américaine et soviétique, chacune cherchant à s’assurer le contrôle d’un pays-clé du Moyen-Orient. Le roman s’ancre dans cette réalité historique avec une acuité documentaire remarquable, évoquant notamment le coup d’État de 1951 qui vit le général Khadjar jouer un rôle déterminant dans le rétablissement du Shah au pouvoir. Cette toile de fond n’est jamais un simple décor mais irrigue l’intrigue de part en part, transformant chaque action locale en symptôme d’une confrontation globale. L’apparition des émissaires soviétiques dans le Bazar, venus eux aussi s’intéresser à ce mystérieux blé, matérialise cette concurrence invisible qui structure les rapports de force. De Villiers saisit avec perspicacité la nature souterraine de cette guerre, où les coups s’échangent dans l’ombre, loin des champs de bataille conventionnels.

Le personnage du général Khadjar incarne précisément cette ambiguïté propre aux puissances régionales prises entre les appétits des superpuissances. Chef de la police secrète iranienne, théoriquement allié des Américains, il navigue en réalité dans des eaux troubles où loyautés et trahisons se mêlent indistinctement. L’hypothèse d’un double jeu, d’une manipulation orchestrée aux dépens de ses protecteurs officiels, traverse le récit comme une ligne de faille. Cette instabilité des alliances reflète la complexité des équilibres moyen-orientaux, où les intérêts nationaux peuvent diverger radicalement de ceux des parrains extérieurs. L’auteur évite l’écueil du manichéisme en présentant un paysage politique nuancé, où même l’ambassadeur américain Kiljoy apparaît comme un diplomate de carrière dépassé par les subtilités locales, préférant s’en remettre aveuglément à ses contacts établis plutôt que d’envisager leur duplicité possible.

La mention récurrente du parti Toudeh, formation communiste iranienne accusée de fomenter des troubles, inscrit le roman dans les dynamiques révolutionnaires qui agitent la région. De Villiers capte l’atmosphère d’une époque où le spectre de la subversion rouge hante les chancelleries occidentales, justifiant interventions et manipulations diverses. Le couvre-feu, la fermeture de l’université, les arrestations massives évoquées dans la presse locale dessinent le portrait d’un régime autoritaire maintenu à bout de bras par ses alliés américains, dans une logique de containment caractéristique de l’ère Eisenhower puis Kennedy.

L’univers sensoriel de l’Iran des années 1960

Gérard de Villiers déploie une palette sensorielle qui transforme Téhéran en personnage à part entière, palpable et vivant sous la plume. L’odeur du kérosène brûlé qui accueille Malko dès sa descente d’avion, la chaleur nocturne imprégnant encore le ciment de l’aéroport, les effluves douceâtres et entêtantes des sacs de céréales dans le Bazar : ces notations olfactives et tactiles ancrent le récit dans une matérialité tangible. L’auteur excelle à capter ces détails qui donnent chair à l’exotisme sans verser dans le pittoresque gratuit. Le Bazar devient ainsi un dédale sensoriel où se mêlent les cris des vendeurs, la pénombre des boutiques aux volets de bois relevés, la terre battue sous les pieds des marchands qui dorment sur place depuis des mois. Cette attention aux textures, aux sons, aux odeurs confère au roman une dimension presque cinématographique, invitant le lecteur à éprouver physiquement l’atmosphère étouffante de la capitale iranienne.

Le contraste entre les différents espaces sociaux structure cette géographie sensorielle. D’un côté, l’enclave climatisée du Hilton, dressé en plein désert comme un camp de luxe occidental avec sa piscine et ses chambres fraîches, offre un refuge aseptisé contre la touffeur extérieure. De l’autre, la ville grouillante révèle ses strates populaires : les manœuvres persans en guenilles affalés sur les marches de l’aéroport, les gamins à tête rasée observant les étrangers avec curiosité dans les ruelles commerçantes, les vieux marchands dissimulant leur fortune sous leurs robes informes. De Villiers saisit ces vignettes urbaines avec un œil documentaire qui restitue les hiérarchies sociales d’un pays profondément inégalitaire. Les scènes mondaines chez le général Khadjar, où circulent les élites locales et diplomatiques, offrent un contraste saisissant avec l’univers crasseux des entrepôts portuaires de Khurramchahr.

La lumière occupe également une place centrale dans cette évocation : les petites ampoules bleues jalonnant la piste d’envol, doublées de lampes à pétrole témoignant de l’électricité capricieuse, la pendule lumineuse de l’aérogare marquant une heure dix du matin, la vue panoramique sur Téhéran depuis les étages du Hilton. Ces jeux de clair-obscur renforcent l’ambiance trouble du récit, où rien n’apparaît jamais totalement à découvert, où chaque zone éclairée côtoie des recoins d’ombre propices aux manigances.

Les meilleurs polars à dévorer chez amazon

Les mécanismes du suspense et de l’action

Le talent de Gérard de Villiers pour orchestrer la tension repose sur un savant dosage entre violence explosive et menace latente. L’agression nocturne de Malko dès son arrivée installe d’emblée un climat d’insécurité permanente, où chaque rencontre peut basculer dans la confrontation physique. L’auteur privilégie une écriture nerveuse, au présent de l’action, qui colle au plus près des perceptions du héros et transforme le lecteur en témoin immédiat des événements. Les scènes de combat, traitées avec une économie de moyens remarquable, évitent les longues descriptions chorégraphiques pour privilégier l’efficacité brutale : un coup de feu qui part, une blessure à l’épaule qui élance, la fuite précipitée dans les rues sombres. Cette sobriété dans la restitution de la violence paradoxalement en renforce l’impact, laissant deviner plus qu’elle ne montre l’âpreté des affrontements.

La construction du suspense s’appuie également sur une multiplication des lignes d’intrigue qui convergent progressivement. L’énigme du blé mystérieux convoité par tous, l’identité trouble du lieutenant Tabriz reconnu par Malko comme l’un de ses agresseurs, les manœuvres dilatoires du fonctionnaire Rhafa qui retarde sans cesse l’audience avec le Shah, la découverte de l’implication soviétique : ces fils narratifs s’entrelacent pour tisser un réseau serré d’interrogations. De Villiers maîtrise l’art du cliffhanger implicite, terminant ses chapitres sur des révélations partielles qui relancent la curiosité sans jamais épuiser le mystère central. La filature des deux Européens jusqu’à l’ambassade soviétique constitue un modèle de séquence où l’investigation patiente débouche sur une découverte qui reformule entièrement les enjeux de la mission.

Le rythme s’accélère dans le dernier tiers du roman, lorsque Malko comprend que ses adversaires cherchent à l’empêcher par tous les moyens d’atteindre le monarque iranien. Le blocage de son télégramme par les autorités, les obstacles bureaucratiques multipliés, l’hostilité sourde de l’ambassadeur américain lui-même : ces entraves administratives génèrent une frustration qui alimente la tension dramatique autant que les affrontements physiques. L’auteur démontre ainsi que le suspense peut naître aussi bien d’une fusillade nocturne que d’un entretien diplomatique où chaque réplique dissimule des arrière-pensées calculées. Cette alternance entre action spectaculaire et manœuvres feutrées maintient une intensité constante jusqu’au dénouement.

Entre alliés et adversaires : la galerie des personnages

La galerie de personnages qui gravite autour de Malko révèle le soin apporté par Gérard de Villiers à peupler son univers romanesque de figures crédibles et fonctionnelles. Hildegard, l’hôtesse de l’air autrichienne rencontrée dans l’avion, incarne bien davantage qu’un simple faire-valoir amoureux. Sa curiosité initiale pour la mystérieuse serviette de Malko, sa chemise de nuit à fleurs qui s’arrête à mi-cuisse, sa présence au bord de la piscine du Hilton : ces touches successives esquissent un personnage féminin qui apporte une respiration sentimentale sans jamais dévier le récit de sa trajectoire principale. Elle représente également une forme d’innocence vulnérable dans ce monde de manipulations, un point d’ancrage émotionnel pour un héros habitué à naviguer dans les eaux troubles de l’espionnage.

Van der Staern, le marchand belge bedonnant et jovial, remplit une fonction narrative essentielle en servant de déclencheur à l’intrigue. Son histoire de blé impayé pourrait sembler anecdotique, mais elle devient le fil d’Ariane qui conduit Malko au cœur de la conspiration. De Villiers campe avec justesse ce bourgeois bon vivant, dépassé par les implications géopolitiques de ses transactions commerciales, dont le pragmatisme financier contraste avec les calculs stratégiques des services secrets. Le Belge incarne cette catégorie d’acteurs économiques involontairement mêlés aux grands jeux diplomatiques, transformés malgré eux en pions d’une partie qui les dépasse. Son accent caricatural et sa bonhomie cachent mal son anxiété légitime face aux retards de paiement, conférant au personnage une humanité touchante.

Le général Khadjar et le diplomate Schalberg représentent deux facettes du pouvoir institutionnel, l’un iranien, l’autre américain, tous deux ambigus dans leurs rapports avec le héros. Khadjar, avec son impassibilité de chef de la police secrète forgée par dix années de pouvoir, distille une menace courtoise derrière ses invitations mondaines et ses démonstrations d’amabilité. Schalberg, l’agent de la CIA en poste, joue le rôle du contact local dont la loyauté demeure sujette à caution. L’ambassadeur Kiljoy, petit homme rougeaud au regard bleu délavé, incarne le diplomate de carrière sans envergure, arc-bouté sur les protocoles et les hiérarchies établies, incapable d’envisager la trahison de ses interlocuteurs habituels. Ces portraits en creux dessinent un écosystème où chacun poursuit ses propres intérêts sous couvert de coopération officielle.

Les meilleurs polars à dévorer chez amazon

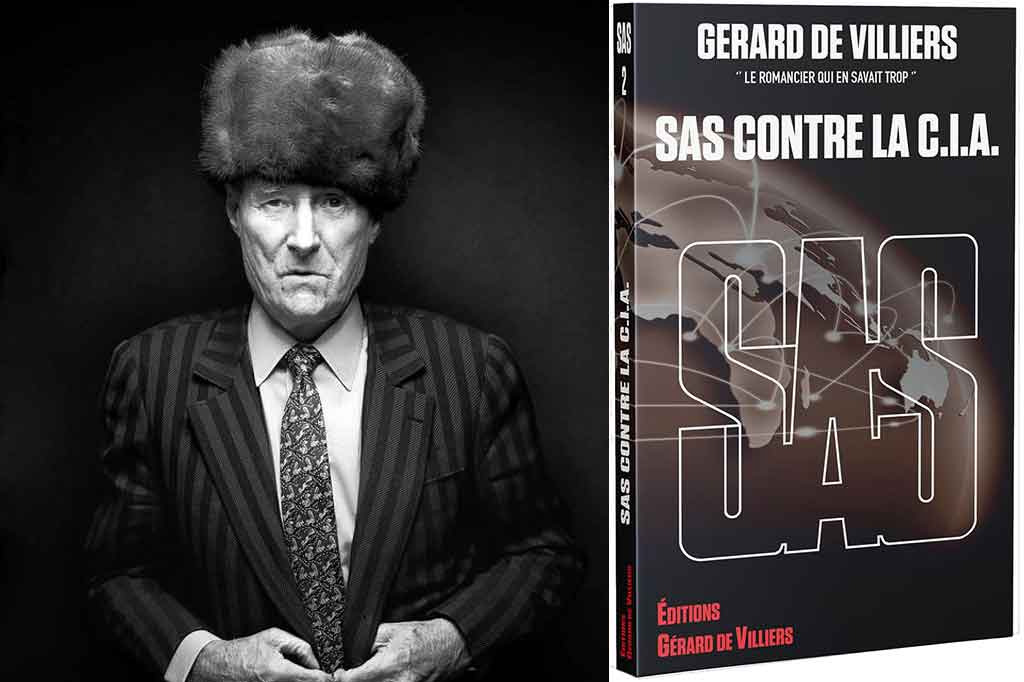

La place de ce deuxième volet dans la série SAS

Publié en 1965, « SAS contre CIA » s’inscrit dans les débuts d’une saga qui allait devenir l’une des plus prolifiques du roman d’espionnage français. Ce deuxième opus témoigne d’une formule narrative déjà rodée, où Gérard de Villiers affirme les caractéristiques qui feront le succès de la série : un héros aristocrate aux missions périlleuses, des décors exotiques méticuleusement documentés, une intrigue ancrée dans les réalités géopolitiques contemporaines. L’Iran des années 1960, avec ses tensions politiques et son importance stratégique pour les puissances occidentales, offre un terrain particulièrement fertile pour développer ces ingrédients. Le titre lui-même, en suggérant une opposition frontale entre le protagoniste et l’agence qui l’emploie, annonce une complexité narrative qui dépasse le simple affrontement Est-Ouest pour explorer les contradictions internes du camp occidental.

L’évolution du personnage de Malko Linge se précise dans ce deuxième volume, consolidant les traits esquissés dans le premier. L’auteur approfondit la mythologie personnelle de son héros, insistant sur cette double nature d’aristocrate déclassé et d’agent opérationnel, sur ce château autrichien qui représente à la fois un héritage glorieux et un fardeau financier justifiant ses missions dangereuses. Cette tension entre passé aristocratique et présent mercenaire confère au personnage une profondeur psychologique qui le distingue des James Bond et autres agents secrets de l’époque. De Villiers pose également les jalons d’un univers récurrent : le recours aux contacts locaux, la méfiance envers les structures diplomatiques officielles, la solitude fondamentale de l’agent de terrain face aux manipulations des états-majors lointains.

Le roman préfigure la trajectoire future de la série en démontrant la capacité de l’auteur à exploiter l’actualité internationale pour nourrir ses fictions. L’Iran du Shah, encore loin de la révolution islamique qui le bouleversera quinze ans plus tard, apparaît déjà comme un État autoritaire maintenu artificiellement par ses protecteurs américains, miné par les tensions sociales et les appétits contradictoires des puissances régionales. Cette acuité géopolitique, servie par une documentation solide et une restitution vivante des atmosphères locales, constitue l’une des signatures de Gérard de Villiers. « SAS contre CIA » établit ainsi un modèle narratif qui sera décliné à travers des dizaines d’aventures ultérieures, chaque nouveau théâtre d’opérations offrant son lot de complots, de trahisons et de révélations sur les dessous de la grande politique internationale.

A lire aussi

« Noir comme l’orage » de Sonja Delzongle : plongée dans les abysses de l’âme humaine

« La Nuit de la Science » : quand le dark web révèle les dérives de la recherche scientifique

Hervé Commère signe avec « Regarde » un puzzle littéraire original et addictif

« L’Ange de Munich » : plongée dans les ombres du nazisme naissant

Mots-clés : Espionnage, Téhéran, Guerre froide, Thriller géopolitique, Iran années 1960, Agent secret, Intrigue internationale

Extrait Première Page du livre

» CHAPITRE PREMIER

L’odeur de kérosène brûlé prenait à la gorge. Il avait beau être une heure du matin, le ciment du terrain était encore tout imprégné de chaleur. Les petites lumières bleues jalonnant la piste d’envol donnaient à l’ensemble un air moderne. Malko Linge sourit silencieusement en découvrant que chacune de ces ampoules était doublée d’une lampe à pétrole. L’électricité est capricieuse, à Téhéran.

L’énorme DC 8 s’était arrêté tout près du bâtiment de l’aérogare. Il n’y avait presque pas d’avions ; un Bœing d’Air India, un Coronado de la SAS et quelques vieux Dakota appartenant à d’inavouables compagnies moyen-orientales.

Docilement, les passagers emboîtèrent le pas à une hôtesse rondelette et noiraude.

Malko regarda autour de lui.

Personne ne semblait l’attendre. « On » serait venu sur le terrain. Il n’y avait que deux manœuvres persans en guenilles, affalés sur une marche. La terrasse était déserte et la pendule lumineuse indiquait une heure dix. Malko pensa avec fatigue qu’il n’était que quatre heures et demie à New York et qu’il aurait été bien mieux dans sa maison de Poughkeepsie que dans ce bled perdu où l’on avait l’impression de respirer du pétrole.

Déjà les passagers faisaient la queue aux deux guichets vitrés, où des fonctionnaires endormis et pas rasés se passaient avec des airs mystérieux les passeports étrangers ; le passeport diplomatique de Malko lui épargna l’attente. Un petit Iranien aux dents éclatantes sous une énorme moustache tiqua en voyant le titre de Malko. Il n’osa pas demander ce que signifiait SAS, mais, visiblement, il en mourait d’envie.

Beaucoup de gens avant lui avaient été intrigués par ces trois lettres. Elles voulaient tout simplement dire « Son Altesse Sérénissime ».

En dépit de son passeport diplomatique américain le prince Malko Linge, d’origine autrichienne, avait droit à ces titres. Et il y tenait beaucoup : autant qu’au château qu’il possédait en Autriche et où il comptait terminer ses jours, lorsque ses travaux un peu spéciaux pour le gouvernement américain lui auraient permis de le restaurer. «

- Titre : SAS contre CIA

- Auteur : Gérard de Villiers

- Éditeur : Plon

- Nationalité : France

- Date de sortie : 1965

Résumé

Le prince Malko Linge débarque à Téhéran en pleine nuit pour une mission délicate au service de la CIA. Dès son arrivée, il est violemment agressé par des inconnus, échappant de justesse à la mort. Cette tentative d’assassinat marque le début d’une enquête périlleuse dans un Iran traversé par les tensions de la Guerre froide. Malko doit remonter les fils d’une conspiration qui le mène des salons feutrés du général Khadjar, puissant chef de la police secrète iranienne, aux ruelles grouillantes du Bazar de Téhéran. Une curieuse affaire de blé mystérieux, convoité aussi bien par les Soviétiques que par des acteurs locaux, devient la clé d’une machination d’envergure. Accompagné d’Hildegard, une séduisante hôtesse de l’air autrichienne, et de Van der Staern, un marchand belge impayé, le prince espion découvre progressivement l’ampleur d’un complot qui pourrait ébranler les équilibres géopolitiques régionaux.

Confronté à des alliés dont la loyauté demeure douteuse et à un ambassadeur américain arc-bouté sur les protocoles diplomatiques, Malko comprend que sa véritable mission consiste à prévenir le Shah d’Iran d’une trahison imminente. Mais tous les obstacles se dressent sur sa route pour l’empêcher d’atteindre le monarque : fonctionnaires dilatoires, télégrammes bloqués, bureaucratie paralysante. Dans une course contre la montre haletante, où chaque rencontre peut basculer dans la violence, le héros doit déjouer les pièges tendus par des adversaires invisibles et naviguer dans les eaux troubles d’un pays où rien n’est ce qu’il paraît. Entre affrontements brutaux et manœuvres diplomatiques, « SAS contre CIA » dévoile les dessous troubles de l’espionnage international au Moyen-Orient.

Autres chroniques sur Gérard de Villiers

Je m’appelle Manuel et je suis passionné par les polars depuis une soixantaine d’années, une passion qui ne montre aucun signe d’essoufflement.

Laissez votre avis

Les avis

Aucun avis n’a été donné pour le moment. Soyez le premier à en écrire un.